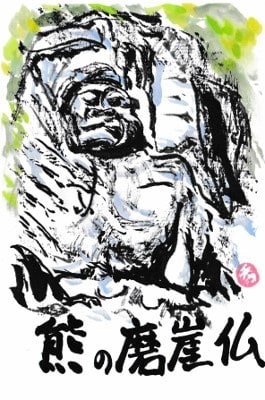

大分県の「熊の磨崖仏」(タイトル)です。

坂道の階段を登りきったところにありました。

よくぞ、適当な岩を見つけました。

今日のタイトルは、「伝える」です。

悩んだときに、先輩の一言で助かった。

入社したての頃、弁当の片づけをしていました。

別に決められたことではありませんでした。

「なんで、俺ばっかり」と言った一言に、長年勤めている女性から、

「やらなきゃいいじゃない」と反応がありました。

今思うと、「やらせていただきます」ではなかったな。

伝えるとは、

①つたわらせる

言葉を取りつぐ。また、(ひろく)言い知らせる。

次々に後代に言い知らせる。語りつぐ。

学問や技芸などを教え授ける。

物事を渡し授ける。譲り渡す。

はこぶ。もたらす。また(作用を一方から他方へ)移す。

②受け継がれて来る。ものをうけとめる。

聞いて知る。伝聞する。

学問や技術などの伝授をうける。うけつぐ。

物事をひきつぐ。

(広辞苑より)

私達は、「①つたわらせる」に重きをおきがちです。

田舎では、過疎にならぬよう、現状維持のため何かを後世に伝える。

都会では、個人レベルでは何を伝えようとしているのか明確ではない。

それは、個人より行政の仕事です。

なぜなら、都会ではあまりにも多くの人々が出入りするからです。

良かれと思っても、受け手は次々に動き、情報も頻繁に変わり、人々の集中度は分散される。

個に埋没し、互いは無関心となる。

心配なのは、伝えようとする流れが上流から下流へと決まっていること。

下流から上流への動きは封じられる。

下流は、上流からの情報の受け手として、情報を取捨選択する自由はある。

しかも都会の上流と田舎の上流は交じり合わない。

都会の上流が圧倒的に大河な故に、田舎の小さな流れはなきがごとく。

田舎の上流は、社会全体では無視される。

受け手について書いてみたい。

仮に、学生時代だけ田舎で暮らすことができたらどうなるだろう。

学生時代を都会で暮らすことはよくあることです。

受け手としての経験の幅が広がるだろうか。

私は、受け手を鍛えたい。

田舎で暮らす学生が、一日三便のバスを利用して生き抜いていく。

一時間に一本だけ走る列車を利用する。

不便極まりない。受け手の学生はどうするだろう。

勉強の合間にアルバイトをしたい。働く場所は限られている。

学生でありながら、起業する人も増えてくる。無いものは作るしかない。

耕作放棄地を見て、グループで野菜を作るものも出てくるだろう。

田舎だって、若い労働力と知恵を見過ごすわけがない。大いに活用しようと試みるだろう。

田舎では、人財不足のはずである。

情報の流れを、上流から下流へと書いてみた。

例えば、運河のようなものができ、下流であっても上流のような流れができるのではないかと考える。

高速道路のように、いったん東京へ戻った方が目的地に早く着く。

これは一昔前で、何重にも環状線ができている。しかし、あくまで東京の交通緩和にしか見えない。

運河に目的地が無ければ、流れは出来ない。

(ここで中断。残り飯で炒飯を作った。

プロが作る炒飯は、すべての飯がばらばらでしかも卵がまとわりついている。

さすればと、卵飯(事前に卵を溶きからめた)にして炒飯を作ってみた。

プロと同じ炒飯の形にできた。あとは味付けだけである)

大分県は、移住者を大いに呼び込んでいる。移住者の町が点在するようになった。

大分県庁は、動き出した。移住者を呼び込まない場所も通過点とみなし整備した。

点在する移住者の拠点が、ベルト状になっている。

そのうち、福岡県とも熊本県やその他の県と連携を始めることだろう。

やがては九州全体がユニークな移住者の楽園になることであろう。

有名な企業は、卒論に「町の活性化」に取り組んだ学生を積極的に採用した。

すべての授業を英語でやる大学の学生を採用した。この大学は、留学生が半数を占める。

同時に、留学生は日本語も習得でき、日本人学生は国際交流ができた。

過疎の町に来た学生の卒論は、「空き家の再生」や「シャッター街の活性化」などのテーマとする。

再生できた空き家に住んで、隣接する耕作放棄地で日々食べる食材を作る。

専門家(建築学部、工学部、農学部など)の卵は余るほどいるし、彼らにとっても貴重な実践フィールドである。

机上の学問に比較し、必要なものは多いが、流した汗と見た情報は格段に生きるはずである。

学生が、代々自治権を持ち管理する空き家に住めばよい。小さくて高いアパートに住む必要はない。

不便を体験することが、やがて上流になって流す情報の質が変化する。

逆に都会の空き家に、田舎から来た学生が住めばよい。互いの自治体が積極的に斡旋する。

ドイツの学校では、両親が教えてくれても単位となり卒業できる。学校に行くだけが教育ではない。

庭の花を見て、数学を学び科学を学ぶ。汗を流して体力を鍛える。

虫と共に音楽を聴き、花を愛でる。

どこにも青山ありです。

キーワード 探すが未来 ヒントなり

2020年6月29日