美濃国 野古墳群 見学記2

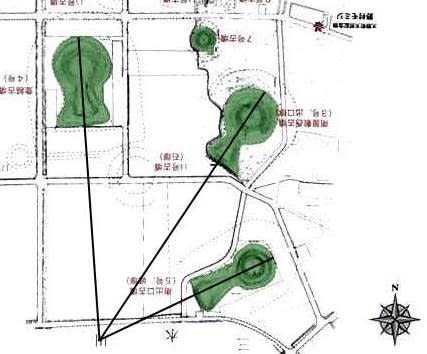

以下は美濃大野町の野古墳群の現地案内版の見取り図である。

織田河内守屋敷跡の案内にも注目頂きたい。所謂平地居館であろう。

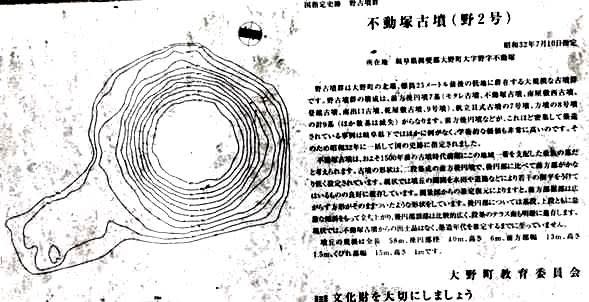

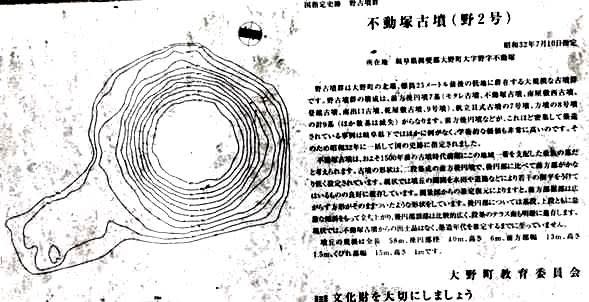

さて下図は不動塚古墳の現地解説版である。前方部が現況では低く短く改変されているが残念である。

しかし見事な迫力のある古墳である。さてさて織田河内守屋敷跡の土塁も累々と残っており、驚くばかりだ。

下の写真の左側は城郭遺跡の土塁である。右の墳丘が第8号墳であ。奥に高く見えるのが先程の不動塚古墳。

ついでに土塁も見学する。古墳と平地居館の双方が楽しめて2倍の楽しさがある。

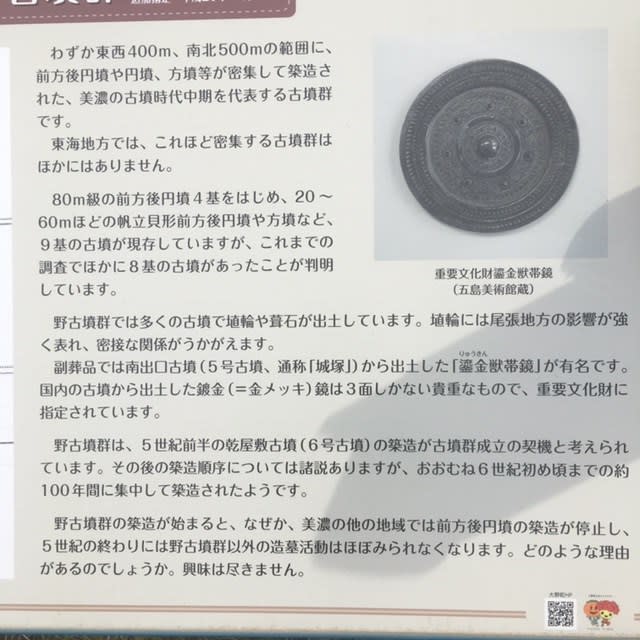

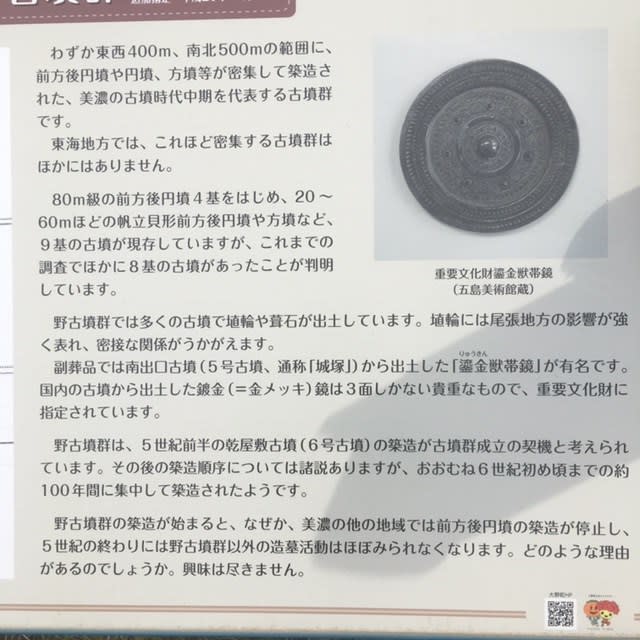

以下は現地の案内版である。参考にして頂きたい。素晴らしい金メッキの銅鏡が出土している。

以下の写真は大野町役場で頂いたパンフレットである参考にした頂きたい。

以下の写真は私が撮影した7号墳である。

以下は美濃大野町の野古墳群の現地案内版の見取り図である。

織田河内守屋敷跡の案内にも注目頂きたい。所謂平地居館であろう。

さて下図は不動塚古墳の現地解説版である。前方部が現況では低く短く改変されているが残念である。

しかし見事な迫力のある古墳である。さてさて織田河内守屋敷跡の土塁も累々と残っており、驚くばかりだ。

下の写真の左側は城郭遺跡の土塁である。右の墳丘が第8号墳であ。奥に高く見えるのが先程の不動塚古墳。

ついでに土塁も見学する。古墳と平地居館の双方が楽しめて2倍の楽しさがある。

以下は現地の案内版である。参考にして頂きたい。素晴らしい金メッキの銅鏡が出土している。

以下の写真は大野町役場で頂いたパンフレットである参考にした頂きたい。

以下の写真は私が撮影した7号墳である。