剣熊考 №9

◆はじめに

律令三関の設置時期は天武天皇元年(672年)まは、同2年(673年)とされています。従って今回取り上げる壬申の乱の時代以前には不破関、

愛発関、鈴鹿関とまだ呼ばれていなかったと思われます。壬申の乱では、大海人皇子(後の天武天皇)が初動で不破道を塞ぎ、優位に立ったことが知られています。天武天皇として即位した「大海人皇子自身」の戦訓も踏まえて、8世紀初頭の大宝令により三関が正式に警察・軍事の機能を兼備する事が法的に規定されました。また関を閉鎖する目的は東国から畿内への侵入を防ぐ為また特に中央で非常事態「内乱や謀反」が発生した時、その期に乗じての東国から畿内への侵入を防ぐ目的があるとされます。そして中央の謀反者の東国への逃走を防ぐ目的もあると言われています。天平宝字8年(764年)の藤原仲麻呂の乱では愛発関「小荒路/剣熊も含むほ」を閉じる事で仲麻呂が息子のいる越前国へ逃げる事を防いだと思われます。673年、天武天皇の命により、都(飛鳥浄御原宮)を守る為に、不破関、鈴鹿関、愛発関の3つの関所が設置されたとされます。

壬申の乱と険熊

◆壬申の乱「じんしんのらん」とは?

この日本国の内乱は、天武(てんむ)天皇元年6月24日 - 7月23日、(ユリウス暦672年7月24日 - 8月21日)に発生した古代日本最大級の内乱であり謎の多い騒乱とも言えます。実はこの騒乱の記録を私は何度読んでも理解しにくいのですが自分の個性を活かして述べたいと思います。天智(てんち)天皇の太子・大友皇子おおともおうじ(648~672)(後に弘文天皇の称号を追号)に対し、天智天皇の皇弟・大海人皇子(おおあまのおうじ/おおあまのみこ/おうしあまのみこと?)(後の天武天皇)が兵を挙げて勃発しました。近江朝廷から見た場合には、反乱者である大海人皇子方が勝利するという、日本では例の少ない内乱であったと言われますが 海外から見れば韓半島の関係も含めた倭国の大乱の一種と私は考えます。「乱」の名称の由来は、天武天即位の皇元年が干支で壬申(じんしん、みずのえさる)に因むものと言われています。主な文献は『日本書紀』(にほんしよき)の巻二十八(壬申紀)「じんしき」や、『日本書紀』の天武紀を参考にしたいと思います。

◆壬申の乱と険熊

近江方の将軍、羽田公矢国「はたのきみやくに」とその子、大人「うし」らは、一族郎党を率いて大海人方「天武方」に投降しました。大海人は改めて矢国を将軍に任じて北の方の越国に入らせました「北陸道将軍」これは大津の宮から「越前」敦賀へ逃げる道(つまり険熊)へ近江朝廷側が逃げる「または北国と連絡をとる」道を塞ぎました。大津の近江方は「関ヶ原の玉」玉倉部と言う所を攻めましたが大海人は出雲臣狛「いずもの おみ こま」を遣わして是「近江方」を破りました。近江朝廷方は逼塞「封鎖包囲」させられつつありまた。

◆フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によると

羽田 矢国(はた の やくに)は、飛鳥時代の人物。名は八国とも書く。旧仮名遣いでの読みは同じ。姓(カバネ)は公、後に真人。672年の壬申の乱で大海人皇子(天武天皇)側に寝返り、琵琶湖北回りの軍を率いて三尾城を攻略した。大弁官。冠位は直大参、贈直大壱。

●壬申の乱での羽田 矢国(はた の やくに)活躍

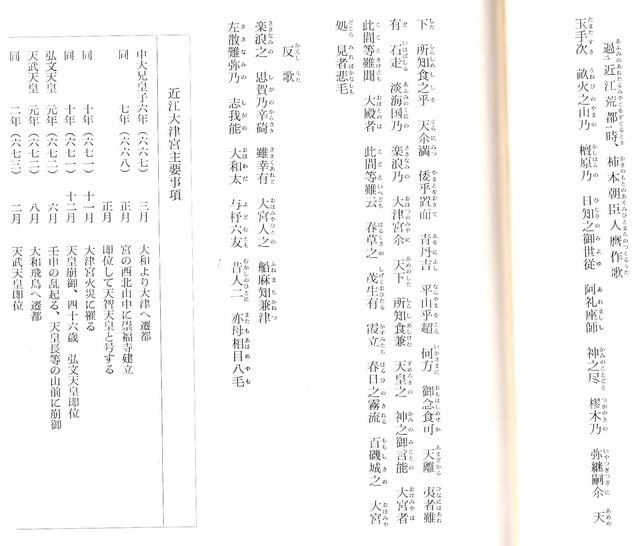

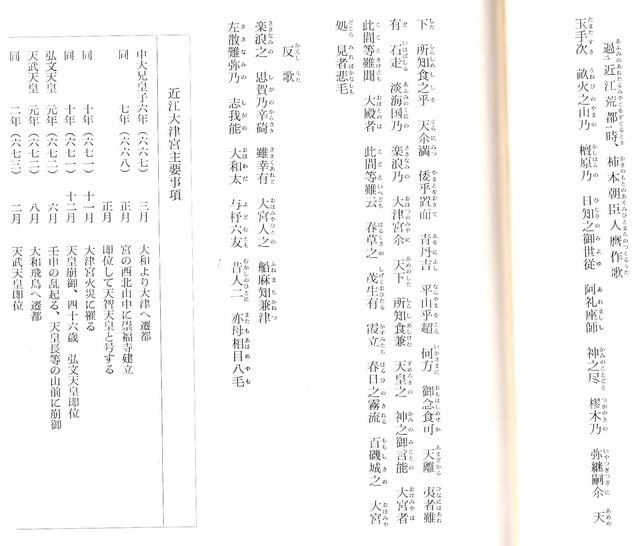

壬申の乱が勃発した際、矢国は近江の朝廷側の軍の将として、山部王、蘇我果安、巨勢比等(巨勢人)が率いた数万の軍の中にありましたが。この近江朝廷軍は琵琶湖東岸を進んで美濃国の不破にある大海人皇子の本拠を攻撃しようとしましたが、7月2日頃に果安と比等が山部王を殺したため、軍勢は混乱して止まった。このとき、近江の将軍・羽田公矢国とその子大人らは己の族を率いて大海人皇子側に「東軍/関ヶ原方」に寝返った。斧鉞「王ら将軍に下賜さつれる征伐鉞マサカリを」授かり、時節将軍となり、ただちに北越「越前方面/愛発方面」に行くよう命じられました。 矢国は琵琶湖東岸を北進して越国への入り口「愛発/★剣熊」を押さえてから、湖西を南下したと類推される。7月22日、矢国は出雲狛と共に三尾城を攻め、これを降します。この三尾は、現在の滋賀県高島市にある三尾里にあたると推定されています。同じ日に味方「東軍/関ヶ原軍」の主力軍は瀬田で「近江朝廷方」の最後の防衛線を「瀬田の唐橋」を破った。翌23日に大友皇子(弘文天皇)が自殺し、乱は終わった。とありますが実際には大友皇子(弘文天皇)崩御の後も内乱は継続しておりますから壬申の乱の本質とは?大友皇子(弘文天皇)を盟主としながらも大友皇子を擁立する事によりその権益を獲得しようとする派閥と大海人皇子(天武天皇)を擁立してその権益を得ようとする派閥争いかと私は考えていますが?また私は古代倭国の王朝の特徴として兄弟による王統の相続(家父長制とは異なる)の特徴でもあろうかと思いますが?

◆コーヒーブレーク『信長公記』との比較

壬申の乱では大津宮を中心とする近江朝廷側と関ヶ原を美濃を中心とする勢力が瀬田の唐橋で激戦を展開しますが、大津坂本城を本拠とする明智光秀は本能寺の変の後、近江瀬田の唐橋を守る山岡氏が瀬田の唐橋を燃やして明智の安土侵攻を遅らせる事象があります。関ヶ原合戦でも京極高次の大津篭城戦が展開されています。また武田信玄が病床の朦朧とした状況で「明日は瀬田に我旗を立てよと言ったと言われています。まあ関ヶ原の戦い黒血川の戦いなども同類の戦いともいえます。そう言えば不破の関が黒血川で「くろち」愛発関「あらち」の関が何故「あらち」なのかふと疑問に思いました。これは楽しくも素朴な疑問かもしれません。「微笑」

◆三尾城「みおのき」の戦いとは?

先ず(旧高島郡高島町)に所在した「三尾城」について、検討を致します。ここで合戦があったのは7月22日と言われます。『日本書紀』継体「けいたい」天皇即位前紀に「三尾の別業」(なりどころ/べつぎょう)とは、古代貴族の別荘のこと。(たどころ)を「なりどころ」と読ませて表記する事例もあります。『続日本紀』』(淳仁天皇の条、惠美押勝の乱の記述には「高嶋 郡三尾崎」記述が見えます。『延喜式』兵部省には駅路の「三尾」があります、『和名類聚抄』に「高嶋郡三尾郷」の郷名があり、『万葉集』歌のなかには「三尾 の勝野・三尾崎」など三尾の名が見えます。三尾は、古代の高島郡三尾郷の地を指している事に関しては間違いないと思われます。また険熊が三尾城の北に位置し、壬申の乱でもこの道(西近江路や七里半越が)が使われた事が推測されます。三尾城がどのあたりにあったのか、その築城時期された時期も『日本書紀』にも記述がありません、その位置は未だに考歴史学的にも考古学的にも確定されていません。壬申の乱当時の政治状況から検討すると大津の宮から湖西そして北陸方面からの防衛を考慮すると北陸の守りを愛発や険熊に西近江路方面に想定していたと考えられます。また険熊を近江朝廷側からみると三尾城は丁度中間(つなぎ/中継点)の位置とも言えるかもしれません。これはあくまでも私の主観と言う事で述べてさせていただいております。

◆三尾城を簡潔に再度学習

三尾城(みおのき]は、近江国(滋賀県)にあったと推定されています。古代日本の城。城跡の正確な所在地は不明です、現在の滋賀県高島市に推定されていますが。『日本書紀』天武天皇元年(672年)7月条によると、天智天皇の死後、大海人皇子(のち天武天皇)・大友皇子の間で起こった争乱(壬申の乱)の際に、大海人皇子方は大和国・近江国の2方面に各数万人の軍勢を配して進攻しますが、近江方面軍はさらに湖北(湖西)方面軍・湖東方面軍の二手に分かれて、湖北方面軍において将軍の出雲臣狛・羽田公矢国らが北陸路を押さえたのちに7月22日に「三尾城」を攻め落としたという事です。

◆更に三尾城について

城の名称名「三尾」は地名で、『和名類聚抄』にも近江国高島郡に「三尾郷」と見えており、現在は滋賀県高島市安曇川町三尾里を遺称地とする説があります。三尾は天智天皇・大友皇子の営んだ琵琶湖西岸の大津宮の北方に位置する事から、この城は大津宮の北面防衛の目的で築造された城であったとも推測されます。築城時期は定かでありません、天智天皇の時代には白村江の戦い(663年)の敗北を契機として西日本の各地に古代山城(いわゆる朝鮮式山城や神籠石)が築城されており、三尾城も同様の背景による築城かと思われます。 具体的な城の所在地は、現在も明らかではありません。比定地には諸説あります、特に白鬚神社(高島市鵜川)北側の長法寺山に比定する説があります。ここはで長法寺跡(伝・嘉祥2年(849年)創建)や中世山城跡が重複する事もあって、確実な遺構は明らかでないのですが、1982年(昭和57年)の調査では山中において7キロメートル以上に及ぶ長大な石塁などの存在が認められています。これを江戸時代のシシ垣(作物を守る為の猪垣)とする説もありますが、長大さ・水門などシシ垣とは異なる箇所もあり、後世に猪垣へと転用されたとしても元々は)古代山城の遺構である可能性もあります。 また三尾の地は、継体天皇の出自と関係したと思われる古代豪族の三尾氏がいたとされます。三尾氏は韓半島の文化の影響を強く受けた氏族と考えられ、三尾城の築城要因は三尾氏を推定する説もあります。『日本書紀』天武天皇元年(672年)5月是月条では「自近江京至于倭京、処処置候」つまり近江から大和にかけての、道には候(うかみ、斥候・監視所)が置かれた事から、三尾城は城郭ではなくこのような監視所や見張りであったとする説もあります。この地の地勢は既に湖西/琵琶湖西岸における陸と湖の狭隘部であり十二分な要害性に富む地形と思われます。また同山中には中世城郭の打ちおろし城もあり『信長公記』によりますとこの城に織田信長も陣取り高島郡を攻めた記録が残っております。また木戸城や田中の城は明智光秀に拝領されたと記されてあるのですが、、今夜は疲れましたので、これぐらいで記述を終了致します。「微笑」

◆はじめに

律令三関の設置時期は天武天皇元年(672年)まは、同2年(673年)とされています。従って今回取り上げる壬申の乱の時代以前には不破関、

愛発関、鈴鹿関とまだ呼ばれていなかったと思われます。壬申の乱では、大海人皇子(後の天武天皇)が初動で不破道を塞ぎ、優位に立ったことが知られています。天武天皇として即位した「大海人皇子自身」の戦訓も踏まえて、8世紀初頭の大宝令により三関が正式に警察・軍事の機能を兼備する事が法的に規定されました。また関を閉鎖する目的は東国から畿内への侵入を防ぐ為また特に中央で非常事態「内乱や謀反」が発生した時、その期に乗じての東国から畿内への侵入を防ぐ目的があるとされます。そして中央の謀反者の東国への逃走を防ぐ目的もあると言われています。天平宝字8年(764年)の藤原仲麻呂の乱では愛発関「小荒路/剣熊も含むほ」を閉じる事で仲麻呂が息子のいる越前国へ逃げる事を防いだと思われます。673年、天武天皇の命により、都(飛鳥浄御原宮)を守る為に、不破関、鈴鹿関、愛発関の3つの関所が設置されたとされます。

壬申の乱と険熊

◆壬申の乱「じんしんのらん」とは?

この日本国の内乱は、天武(てんむ)天皇元年6月24日 - 7月23日、(ユリウス暦672年7月24日 - 8月21日)に発生した古代日本最大級の内乱であり謎の多い騒乱とも言えます。実はこの騒乱の記録を私は何度読んでも理解しにくいのですが自分の個性を活かして述べたいと思います。天智(てんち)天皇の太子・大友皇子おおともおうじ(648~672)(後に弘文天皇の称号を追号)に対し、天智天皇の皇弟・大海人皇子(おおあまのおうじ/おおあまのみこ/おうしあまのみこと?)(後の天武天皇)が兵を挙げて勃発しました。近江朝廷から見た場合には、反乱者である大海人皇子方が勝利するという、日本では例の少ない内乱であったと言われますが 海外から見れば韓半島の関係も含めた倭国の大乱の一種と私は考えます。「乱」の名称の由来は、天武天即位の皇元年が干支で壬申(じんしん、みずのえさる)に因むものと言われています。主な文献は『日本書紀』(にほんしよき)の巻二十八(壬申紀)「じんしき」や、『日本書紀』の天武紀を参考にしたいと思います。

◆壬申の乱と険熊

近江方の将軍、羽田公矢国「はたのきみやくに」とその子、大人「うし」らは、一族郎党を率いて大海人方「天武方」に投降しました。大海人は改めて矢国を将軍に任じて北の方の越国に入らせました「北陸道将軍」これは大津の宮から「越前」敦賀へ逃げる道(つまり険熊)へ近江朝廷側が逃げる「または北国と連絡をとる」道を塞ぎました。大津の近江方は「関ヶ原の玉」玉倉部と言う所を攻めましたが大海人は出雲臣狛「いずもの おみ こま」を遣わして是「近江方」を破りました。近江朝廷方は逼塞「封鎖包囲」させられつつありまた。

◆フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によると

羽田 矢国(はた の やくに)は、飛鳥時代の人物。名は八国とも書く。旧仮名遣いでの読みは同じ。姓(カバネ)は公、後に真人。672年の壬申の乱で大海人皇子(天武天皇)側に寝返り、琵琶湖北回りの軍を率いて三尾城を攻略した。大弁官。冠位は直大参、贈直大壱。

●壬申の乱での羽田 矢国(はた の やくに)活躍

壬申の乱が勃発した際、矢国は近江の朝廷側の軍の将として、山部王、蘇我果安、巨勢比等(巨勢人)が率いた数万の軍の中にありましたが。この近江朝廷軍は琵琶湖東岸を進んで美濃国の不破にある大海人皇子の本拠を攻撃しようとしましたが、7月2日頃に果安と比等が山部王を殺したため、軍勢は混乱して止まった。このとき、近江の将軍・羽田公矢国とその子大人らは己の族を率いて大海人皇子側に「東軍/関ヶ原方」に寝返った。斧鉞「王ら将軍に下賜さつれる征伐鉞マサカリを」授かり、時節将軍となり、ただちに北越「越前方面/愛発方面」に行くよう命じられました。 矢国は琵琶湖東岸を北進して越国への入り口「愛発/★剣熊」を押さえてから、湖西を南下したと類推される。7月22日、矢国は出雲狛と共に三尾城を攻め、これを降します。この三尾は、現在の滋賀県高島市にある三尾里にあたると推定されています。同じ日に味方「東軍/関ヶ原軍」の主力軍は瀬田で「近江朝廷方」の最後の防衛線を「瀬田の唐橋」を破った。翌23日に大友皇子(弘文天皇)が自殺し、乱は終わった。とありますが実際には大友皇子(弘文天皇)崩御の後も内乱は継続しておりますから壬申の乱の本質とは?大友皇子(弘文天皇)を盟主としながらも大友皇子を擁立する事によりその権益を獲得しようとする派閥と大海人皇子(天武天皇)を擁立してその権益を得ようとする派閥争いかと私は考えていますが?また私は古代倭国の王朝の特徴として兄弟による王統の相続(家父長制とは異なる)の特徴でもあろうかと思いますが?

◆コーヒーブレーク『信長公記』との比較

壬申の乱では大津宮を中心とする近江朝廷側と関ヶ原を美濃を中心とする勢力が瀬田の唐橋で激戦を展開しますが、大津坂本城を本拠とする明智光秀は本能寺の変の後、近江瀬田の唐橋を守る山岡氏が瀬田の唐橋を燃やして明智の安土侵攻を遅らせる事象があります。関ヶ原合戦でも京極高次の大津篭城戦が展開されています。また武田信玄が病床の朦朧とした状況で「明日は瀬田に我旗を立てよと言ったと言われています。まあ関ヶ原の戦い黒血川の戦いなども同類の戦いともいえます。そう言えば不破の関が黒血川で「くろち」愛発関「あらち」の関が何故「あらち」なのかふと疑問に思いました。これは楽しくも素朴な疑問かもしれません。「微笑」

◆三尾城「みおのき」の戦いとは?

先ず(旧高島郡高島町)に所在した「三尾城」について、検討を致します。ここで合戦があったのは7月22日と言われます。『日本書紀』継体「けいたい」天皇即位前紀に「三尾の別業」(なりどころ/べつぎょう)とは、古代貴族の別荘のこと。(たどころ)を「なりどころ」と読ませて表記する事例もあります。『続日本紀』』(淳仁天皇の条、惠美押勝の乱の記述には「高嶋 郡三尾崎」記述が見えます。『延喜式』兵部省には駅路の「三尾」があります、『和名類聚抄』に「高嶋郡三尾郷」の郷名があり、『万葉集』歌のなかには「三尾 の勝野・三尾崎」など三尾の名が見えます。三尾は、古代の高島郡三尾郷の地を指している事に関しては間違いないと思われます。また険熊が三尾城の北に位置し、壬申の乱でもこの道(西近江路や七里半越が)が使われた事が推測されます。三尾城がどのあたりにあったのか、その築城時期された時期も『日本書紀』にも記述がありません、その位置は未だに考歴史学的にも考古学的にも確定されていません。壬申の乱当時の政治状況から検討すると大津の宮から湖西そして北陸方面からの防衛を考慮すると北陸の守りを愛発や険熊に西近江路方面に想定していたと考えられます。また険熊を近江朝廷側からみると三尾城は丁度中間(つなぎ/中継点)の位置とも言えるかもしれません。これはあくまでも私の主観と言う事で述べてさせていただいております。

◆三尾城を簡潔に再度学習

三尾城(みおのき]は、近江国(滋賀県)にあったと推定されています。古代日本の城。城跡の正確な所在地は不明です、現在の滋賀県高島市に推定されていますが。『日本書紀』天武天皇元年(672年)7月条によると、天智天皇の死後、大海人皇子(のち天武天皇)・大友皇子の間で起こった争乱(壬申の乱)の際に、大海人皇子方は大和国・近江国の2方面に各数万人の軍勢を配して進攻しますが、近江方面軍はさらに湖北(湖西)方面軍・湖東方面軍の二手に分かれて、湖北方面軍において将軍の出雲臣狛・羽田公矢国らが北陸路を押さえたのちに7月22日に「三尾城」を攻め落としたという事です。

◆更に三尾城について

城の名称名「三尾」は地名で、『和名類聚抄』にも近江国高島郡に「三尾郷」と見えており、現在は滋賀県高島市安曇川町三尾里を遺称地とする説があります。三尾は天智天皇・大友皇子の営んだ琵琶湖西岸の大津宮の北方に位置する事から、この城は大津宮の北面防衛の目的で築造された城であったとも推測されます。築城時期は定かでありません、天智天皇の時代には白村江の戦い(663年)の敗北を契機として西日本の各地に古代山城(いわゆる朝鮮式山城や神籠石)が築城されており、三尾城も同様の背景による築城かと思われます。 具体的な城の所在地は、現在も明らかではありません。比定地には諸説あります、特に白鬚神社(高島市鵜川)北側の長法寺山に比定する説があります。ここはで長法寺跡(伝・嘉祥2年(849年)創建)や中世山城跡が重複する事もあって、確実な遺構は明らかでないのですが、1982年(昭和57年)の調査では山中において7キロメートル以上に及ぶ長大な石塁などの存在が認められています。これを江戸時代のシシ垣(作物を守る為の猪垣)とする説もありますが、長大さ・水門などシシ垣とは異なる箇所もあり、後世に猪垣へと転用されたとしても元々は)古代山城の遺構である可能性もあります。 また三尾の地は、継体天皇の出自と関係したと思われる古代豪族の三尾氏がいたとされます。三尾氏は韓半島の文化の影響を強く受けた氏族と考えられ、三尾城の築城要因は三尾氏を推定する説もあります。『日本書紀』天武天皇元年(672年)5月是月条では「自近江京至于倭京、処処置候」つまり近江から大和にかけての、道には候(うかみ、斥候・監視所)が置かれた事から、三尾城は城郭ではなくこのような監視所や見張りであったとする説もあります。この地の地勢は既に湖西/琵琶湖西岸における陸と湖の狭隘部であり十二分な要害性に富む地形と思われます。また同山中には中世城郭の打ちおろし城もあり『信長公記』によりますとこの城に織田信長も陣取り高島郡を攻めた記録が残っております。また木戸城や田中の城は明智光秀に拝領されたと記されてあるのですが、、今夜は疲れましたので、これぐらいで記述を終了致します。「微笑」