昨日は小樽で芸術村→市民ギャラリー→市立美術館→市立文学館の4か所。

今日は文学館→創→らいらっく→さいとう→スカイホール→三越→大丸→近美の8か所。

午前10時の出発時点でもう暑い気配がする。

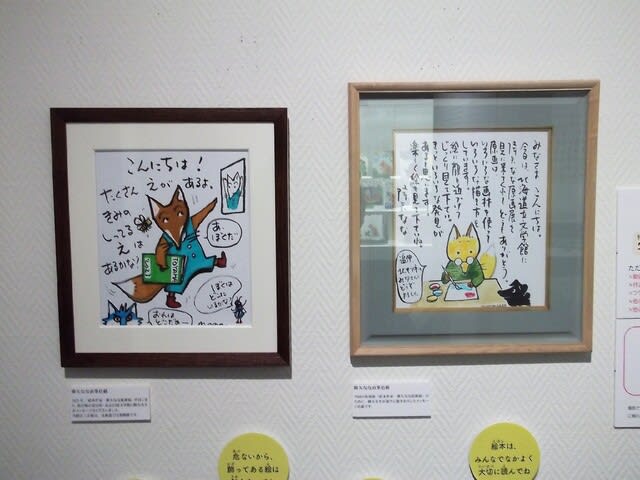

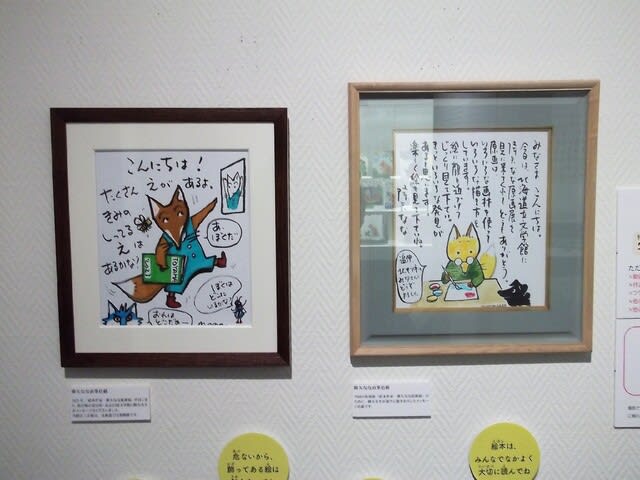

■北海道立文学館「降矢なな原画展」。私、子供のころ童話はさすがに読んでいたが、絵本はほとんど読んだ記憶がない(秒で読めてしまうからである)。どんな展示だろうと思いながら会場へ。

「きょだいなきょだいな」:地獄につながる巨大な黒電話だそうだ。今の子供たちは電話だということが分かるのだろうか。

会場に黒電話のコードが再現されていたが、会場にいた親御さんも黒電話の実物を見たことがなさそうな年だったりする。これが何なのか説明できるのだろうか?

「まゆとブカブカブー」:やまんばの娘「まゆ」が主人公の物語。山奥で撮ってきたきのこを使ったきのこご飯が出来上がったところ。私は子供のころ読んだ童話で雪の上でメープルシロップを固めてキャンディにする「メープルタフィー」というのが印象に残っているのだが、食べたことのない食べものって、気になるよね。

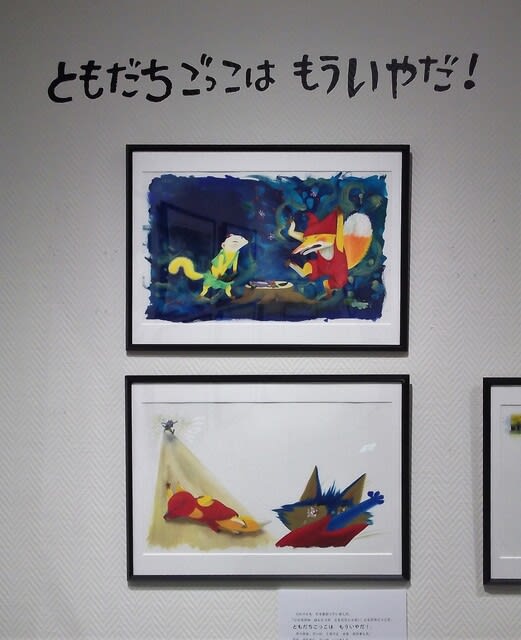

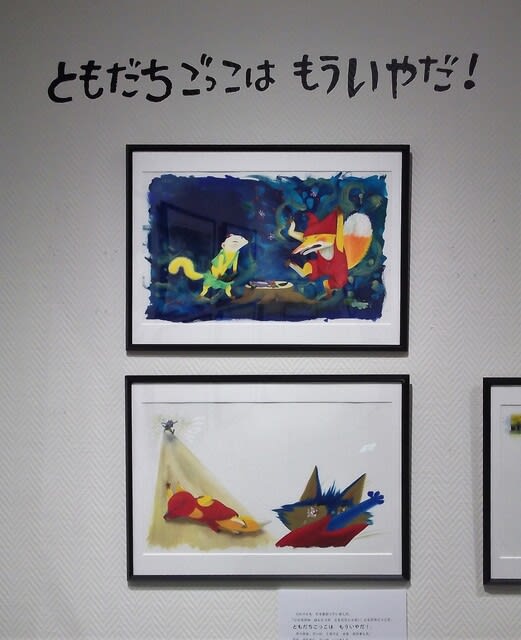

「ともだちごっこ」:なんかシニカルだな。

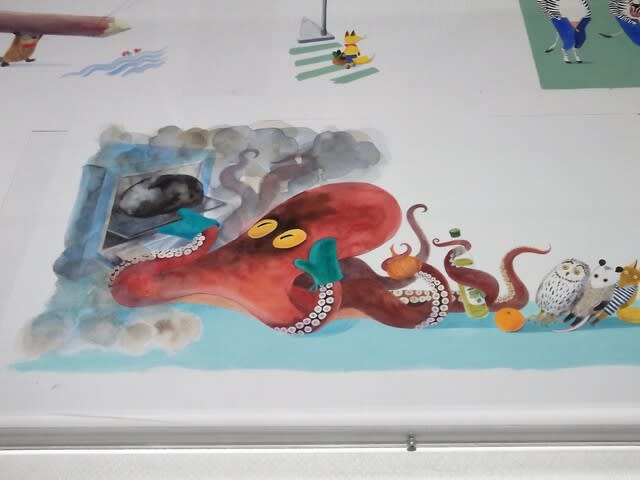

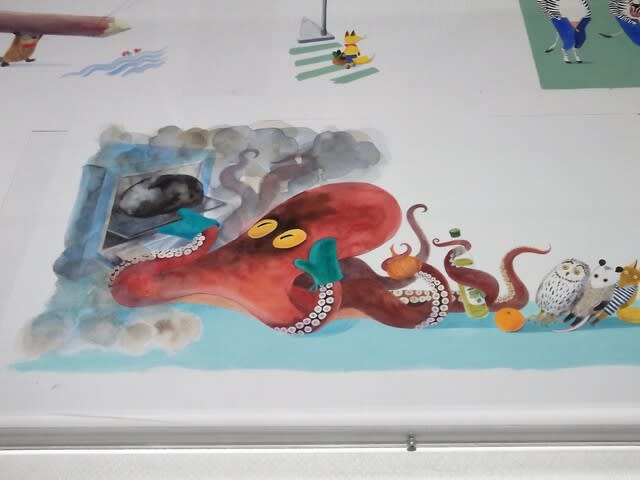

「どうぶつABCえほん」:次の写真はアルファベットの「O(オー)」のページなのだが、タコ(Octopus)だけではなく、オーブン(Oven)、オリーブオイル(Olive Oil)、オニオン(Onion)、オレンジ(Orange)、ふくろう(Owl)と「O」のオンパレード(On Parade)である。これは大人も楽しめそう。

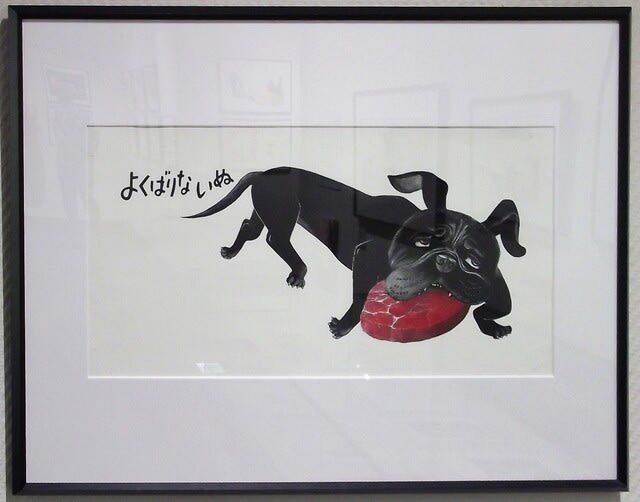

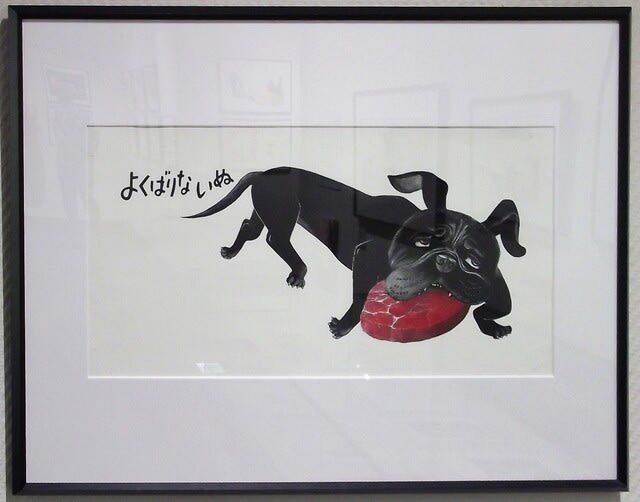

「いそっぷのおはなし」:欲張りな犬が口にくわえたステーキを落とす寸前のシーン。なんだか赤身肉が生々しい。

私の経験からすると、童話には(おそらくは絵本にも)面白い面白くないの差は歴然とあって、何度も読める話とそうではない話が明らかにあるのである。全体的に降矢の作品は再読に十分耐えるのではないかという印象を受けた(偉そうですみません)。スロバキア在住という本人のメッセージも寄せられていた。

昼間を過ぎて、かなり暑い。

■ギャラリー創「國政サトシ展 光を集める籠」。彩色した結束バンド、ビニールチューブ、麻を編んで、長靴や籠、そして植物や毬藻、ウニのような形を生み出している作品展。今回は割と穏やかな色合いでまとめているが、色彩を派手にするとそれはそれでまた面白そう。

■らいらっく・ぎゃらりい「クスミエリカ展」。

「夜の王」:中空を悠々と進む鯨。

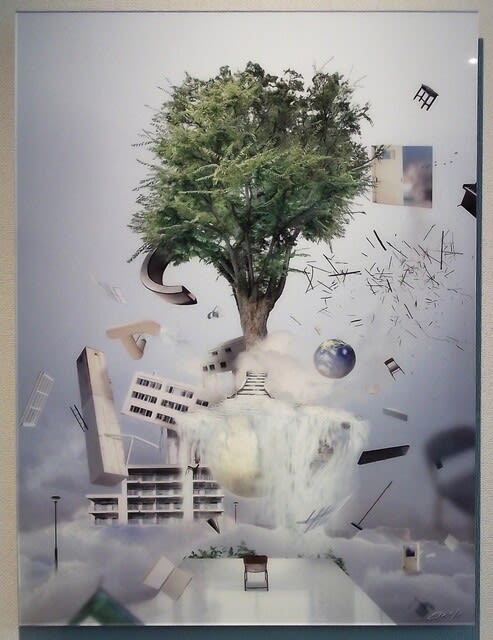

「追憶」:植物の顔と人型。そして破壊される建物。作品を見ていると、なんとなくウルトラマンなどの特撮が頭に浮かんでくる。

ちなみに同じフロアにある喫茶店(名古屋発祥)がオープンしていた。

■三越ギャラリー「鼓動する日本画」。ちょうどアーティストトーク中で全作品は見ることができなかった。

平向功一「hearts004 ver.2024」。

上野秀実「見えること、見えないこと」。

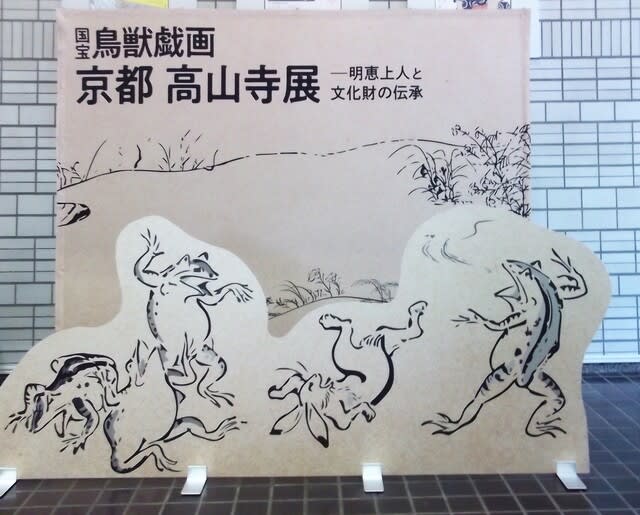

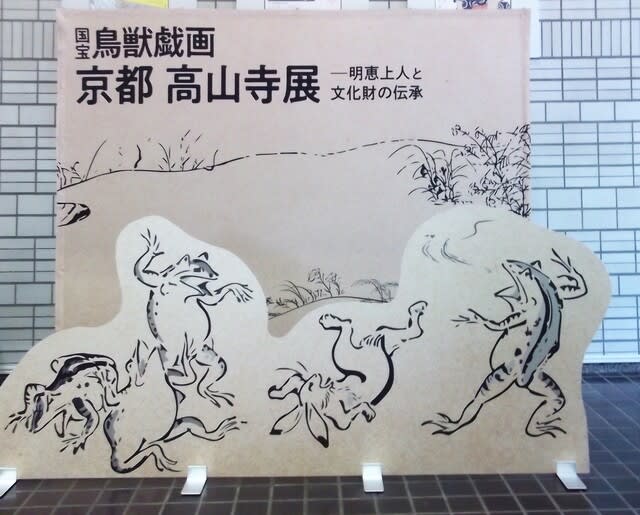

■北海道立近代美術館「京都高山寺展」。

「私、鳥獣戯画って随分見たことがあるんです」と思っていて、仕事が忙しいせいもあって観覧を先延ばししていたのだが、自分のブログを検索してみると、実はそうでもないことに気がついた。私のこれまでの「鳥獣戯画」体験としては、

「鳥獣戯画 甲巻、丁巻」:仁和寺所有の江戸時代の写本

「鳥獣戯画断簡」:東博所有。国宝から切り取られた部分のため重文なのだ。

山崎董詮「鳥獣戯画模本(甲巻)」:東博所有。かなりちゃんとした模本。

「鳥獣人物戯画巻 丁巻」:東博で拝見。

ということで、「丁巻」しか見たことないじゃなーーい。

15時頃会場に入り、まずは「鳥獣戯画」を避けて、通常展示から見る。こちらは混雑と言うほどではなく、まあそれなりに見やすい。

「明恵上人像(樹上座禅像)」:空中に木の枝が丸くなっているところがあり、なんとなく明恵上人の顔っぽくなっているように見える。国宝。

「篆隷万象名義」:約1万6千の漢字を篆書と隷書で記した字典。こうやって人類は文化を伝えてきたのだよね。国宝。

残念ながら前期のみの展示だった「仏眼仏母像」(国宝)は見ることができなかった。

他にも割と近年の資料で、南方熊楠書簡や益田孝寄進の茶杓、堂本印象「明恵上人」、川端康成が所有していた明恵上人の断簡などもあったが、私の腰が爆発寸前で軽めに流してしまった。

そして最後に「鳥獣戯画」へ。甲巻の複製を見ながら(やっぱり見ていて楽しいのよ)約10分、割とあっさり「乙巻」の展示に辿り着いた。

「鳥獣戯画 乙巻」:分かりやすく、マンガの元祖と言われる「甲巻」に対して、実在・空想の動物を取り混ぜて写生的に描いた「乙巻」はかなり雰囲気が違う。今回は後半の麒麟、豹、山羊、虎、獅子、龍、獏あたりが描かれた場面が展示されていた。

→やっぱり人気が高いのはこの辺だよね。

なお、近美の2階でカフェが復活しているようだった。

いや、それにしても腰が痛いな。

今日は文学館→創→らいらっく→さいとう→スカイホール→三越→大丸→近美の8か所。

午前10時の出発時点でもう暑い気配がする。

■北海道立文学館「降矢なな原画展」。私、子供のころ童話はさすがに読んでいたが、絵本はほとんど読んだ記憶がない(秒で読めてしまうからである)。どんな展示だろうと思いながら会場へ。

「きょだいなきょだいな」:地獄につながる巨大な黒電話だそうだ。今の子供たちは電話だということが分かるのだろうか。

会場に黒電話のコードが再現されていたが、会場にいた親御さんも黒電話の実物を見たことがなさそうな年だったりする。これが何なのか説明できるのだろうか?

「まゆとブカブカブー」:やまんばの娘「まゆ」が主人公の物語。山奥で撮ってきたきのこを使ったきのこご飯が出来上がったところ。私は子供のころ読んだ童話で雪の上でメープルシロップを固めてキャンディにする「メープルタフィー」というのが印象に残っているのだが、食べたことのない食べものって、気になるよね。

「ともだちごっこ」:なんかシニカルだな。

「どうぶつABCえほん」:次の写真はアルファベットの「O(オー)」のページなのだが、タコ(Octopus)だけではなく、オーブン(Oven)、オリーブオイル(Olive Oil)、オニオン(Onion)、オレンジ(Orange)、ふくろう(Owl)と「O」のオンパレード(On Parade)である。これは大人も楽しめそう。

「いそっぷのおはなし」:欲張りな犬が口にくわえたステーキを落とす寸前のシーン。なんだか赤身肉が生々しい。

私の経験からすると、童話には(おそらくは絵本にも)面白い面白くないの差は歴然とあって、何度も読める話とそうではない話が明らかにあるのである。全体的に降矢の作品は再読に十分耐えるのではないかという印象を受けた(偉そうですみません)。スロバキア在住という本人のメッセージも寄せられていた。

昼間を過ぎて、かなり暑い。

■ギャラリー創「國政サトシ展 光を集める籠」。彩色した結束バンド、ビニールチューブ、麻を編んで、長靴や籠、そして植物や毬藻、ウニのような形を生み出している作品展。今回は割と穏やかな色合いでまとめているが、色彩を派手にするとそれはそれでまた面白そう。

■らいらっく・ぎゃらりい「クスミエリカ展」。

「夜の王」:中空を悠々と進む鯨。

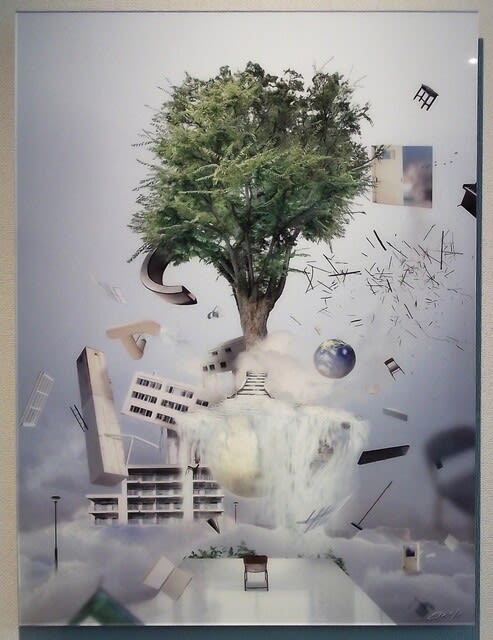

「追憶」:植物の顔と人型。そして破壊される建物。作品を見ていると、なんとなくウルトラマンなどの特撮が頭に浮かんでくる。

ちなみに同じフロアにある喫茶店(名古屋発祥)がオープンしていた。

■三越ギャラリー「鼓動する日本画」。ちょうどアーティストトーク中で全作品は見ることができなかった。

平向功一「hearts004 ver.2024」。

上野秀実「見えること、見えないこと」。

■北海道立近代美術館「京都高山寺展」。

「私、鳥獣戯画って随分見たことがあるんです」と思っていて、仕事が忙しいせいもあって観覧を先延ばししていたのだが、自分のブログを検索してみると、実はそうでもないことに気がついた。私のこれまでの「鳥獣戯画」体験としては、

「鳥獣戯画 甲巻、丁巻」:仁和寺所有の江戸時代の写本

「鳥獣戯画断簡」:東博所有。国宝から切り取られた部分のため重文なのだ。

山崎董詮「鳥獣戯画模本(甲巻)」:東博所有。かなりちゃんとした模本。

「鳥獣人物戯画巻 丁巻」:東博で拝見。

ということで、「丁巻」しか見たことないじゃなーーい。

15時頃会場に入り、まずは「鳥獣戯画」を避けて、通常展示から見る。こちらは混雑と言うほどではなく、まあそれなりに見やすい。

「明恵上人像(樹上座禅像)」:空中に木の枝が丸くなっているところがあり、なんとなく明恵上人の顔っぽくなっているように見える。国宝。

「篆隷万象名義」:約1万6千の漢字を篆書と隷書で記した字典。こうやって人類は文化を伝えてきたのだよね。国宝。

残念ながら前期のみの展示だった「仏眼仏母像」(国宝)は見ることができなかった。

他にも割と近年の資料で、南方熊楠書簡や益田孝寄進の茶杓、堂本印象「明恵上人」、川端康成が所有していた明恵上人の断簡などもあったが、私の腰が爆発寸前で軽めに流してしまった。

そして最後に「鳥獣戯画」へ。甲巻の複製を見ながら(やっぱり見ていて楽しいのよ)約10分、割とあっさり「乙巻」の展示に辿り着いた。

「鳥獣戯画 乙巻」:分かりやすく、マンガの元祖と言われる「甲巻」に対して、実在・空想の動物を取り混ぜて写生的に描いた「乙巻」はかなり雰囲気が違う。今回は後半の麒麟、豹、山羊、虎、獅子、龍、獏あたりが描かれた場面が展示されていた。

→やっぱり人気が高いのはこの辺だよね。

なお、近美の2階でカフェが復活しているようだった。

いや、それにしても腰が痛いな。