先週は一泊二日で宮城への旅。

◎御釜神社(おかまじんじゃ)

宮城県へ行くのは、初めてでした。

◎別宮拝殿

ご祭神 鹽土老翁神(しおつちおぢのかみ)

◎左右宮拝殿

ご祭神 左宮 武甕槌神

右宮 経津主神

◎志波彦神社(しわひこじんじゃ)

ご祭神 志波彦神

◎境内社

神明社

八幡社

住吉社

稲荷社

◎境内外の末社

御釜神社

牛石藤鞭社

曲木神社

境内に二社が鎮座する鹽竈神社

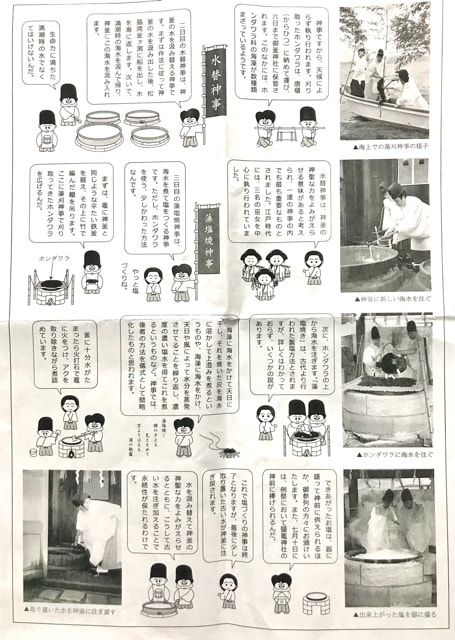

鹽竈神社の正式名称は、志波彦神社・鹽竈神社です。境内に二社が祀られていて、この二社をあわせて「鹽竈神社」と呼ばれています(以下、分けて表記)。鹽竈神社の総本社です。

志波彦神社は『縁起式』に陸奥国百社の名神大社としての記述が残る朝廷の尊信を受けていた由緒ある神社で、志波彦神は土地神です。宮城郡岩切村(現・仙台市岩切)の冠川畔に鎮座、鹽竈神社へは明治7年(1874)に遷祀されました。志波とは物のシワ、端(はし)を指しています。大和朝廷の勢力が東北へ広がっていった端にあったことからいつしか志波彦神と呼ばれるようになったと考えられています。

三柱を祀る鹽竈神社の別宮と左右宮

鹽竈神社は東北鎮護・陸奥国の一宮で、鹿島神宮(武甕槌神)と香取神宮(経津主神)と関係の深い神社です。唐門をくぐると正面に左右宮、右手に別宮(特別の意)があります。

三本殿二拝殿という珍しい配置で、鹽土老翁神を祀る別宮→左右宮の左宮(武甕槌神)→左右宮の右宮(経津主神)の参拝が正式な順番だそうです。

別宮は海上鎮護として松島湾を背にしていて、海難を背負っていただけるようにとの意味があり、東北鎮護の神様を祀る左右宮は東北の方角に背を向けて鎮座しています。確か鹿島神宮の本殿は、敵を向かい撃つ、監視するということで東北を向いていました。考え方が面白いですね。

鹽竈神社は、平泉の藤原氏、伊沢氏、そして仙台藩の初代当主伊達氏の崇敬が厚く、歴代藩主は大神主を務めました。

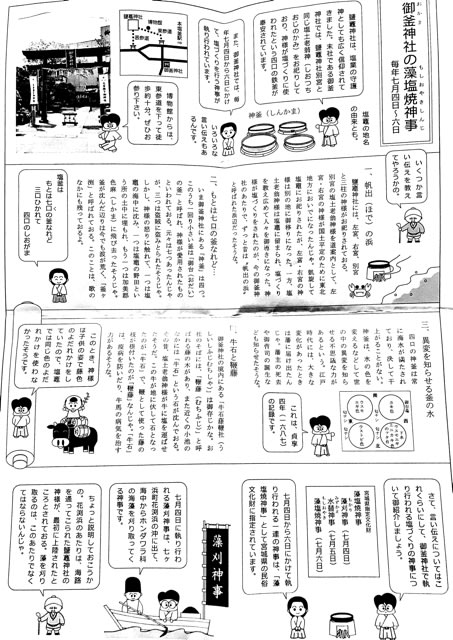

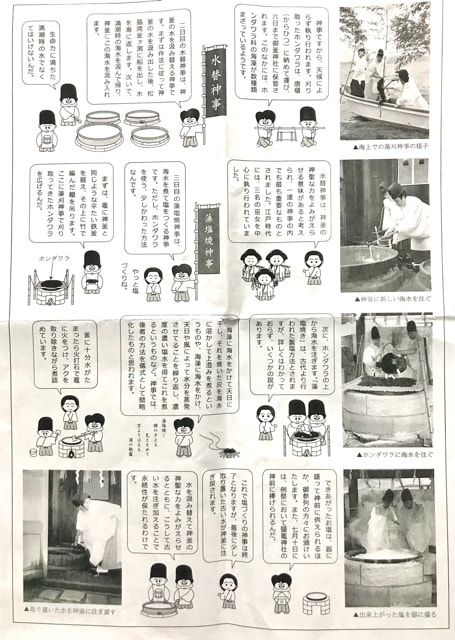

人々に製塩法を教えた鹽土老翁神

由緒では、東北制定のために武甕槌神と経津主神の道案内役をつとめたのが鹽土老翁神で、役割を終えた武甕槌神と経津主神が帰った後もこの地にとどまり、人々に製塩法を教えたとあります。そして当時使われていた塩釜を見ることができるのが御釜神社です。

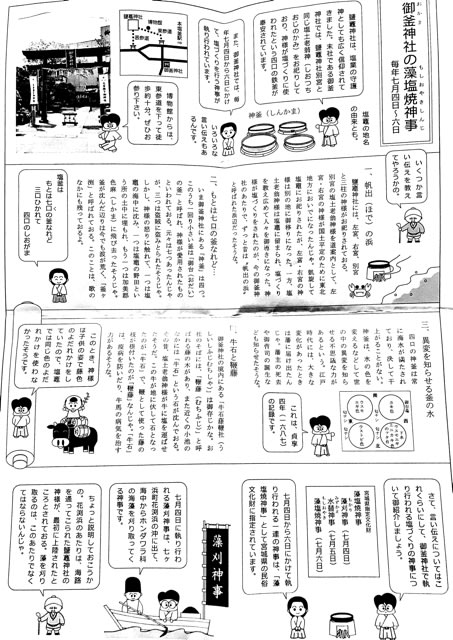

◎御釜神社(おかまじんじゃ)

ご祭神 鹽土老翁神

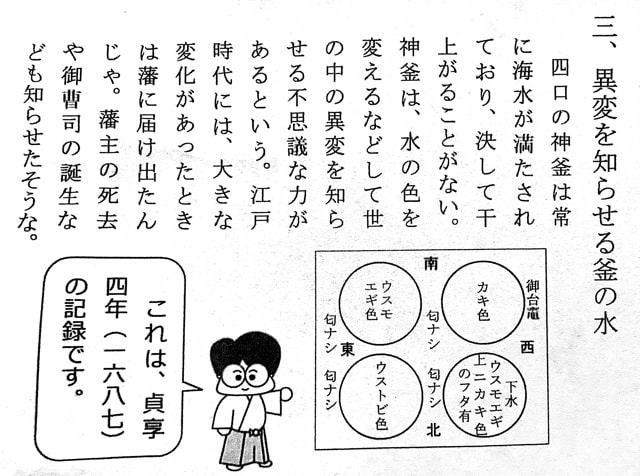

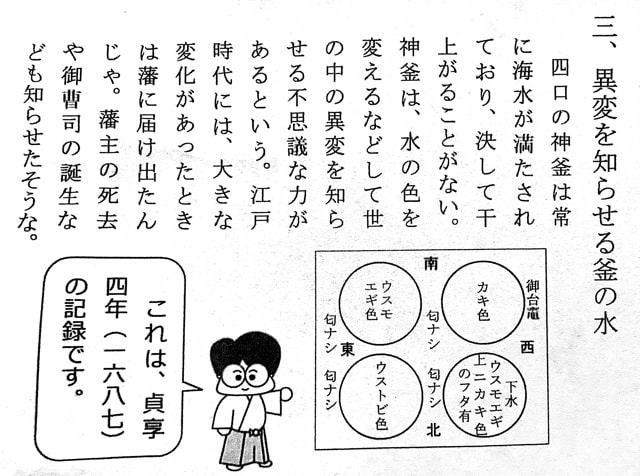

御釜神社は、鹽竈神社から10分ほどの場所、境内外にあります。神社には神様が塩作りに使われたという四口の鉄釜が奉安されています。この神釜は常に海水が満たされており、決して干上がることがありません。

神釜は神様が宿られている場所ですが、100円で拝観可能、撮影が不可でした。添乗員さんの話によると、東日本大震災の数日前から水の色が変わり、話題になっていたそうです。地震を知らせていたのでしょうか。昔から世の異変を知らせる不思議な現象は、今も起きているのですね。

毎年7月4日から6日にかけて塩づくりの神事が行われています。

鹽竈神社のおすすめポイント

1.運気を向上させてくれる場所

ご祭神は潮流をつかさどる神でもあります。塩は浄化作用があるといいますから、溜まった悪い気を追い払ってくれるといわれています。

2.七曲坂(ななまがりざか)

唐門より少し手前の左手に七曲坂という曲がりくねった坂道があります。最古の参道といわれていて、鹽土老翁神も通られた神聖な道。曲がるごとに心身に溜まった邪気が浄化されていくといわれています。今回は時間が足りなくて、少し降りた場所の写真を撮りました。

3.絶景が見えるスポット

志波彦神社からの景色は絶景。千賀の浦と呼ばれる塩釜港が見渡せます。

4.甑炉型 鋳銭釜

(こしきろがた いせんがま)

鹽竈神社博物館の手前にあります。

お金を作るために鉄や銅を溶かす釜です。享保11年(1726)に幕府より領内産の銅のみを鋳造することを許可され、当時石巻にあった鋳銭場で実際に使用されていたものです。

駆け足で回ったので、見逃してしまった場所がまだありそうですが、見どころたくさん。毎年7月の海の日に行われる「塩竈みなと祭」は日本三大船祭りの一つといわれています。お祭りの時季にも来てみたいなと思いました。

続きます。