- ■■■■■■■■■■■自然回帰への足跡■■■■■■■■■■

■「庭園文化の伝統」

●日本の自然との関わりの由来は、外国の公園と異なり歴史的に庭園が

優先する。特に江戸時代の大名庭園や、禅寺の方丈にある枯山水、茶庭

の日本庭園など、日本独自の伝統的な文化と精神性に由来するもので、

その全ては、自然との精神的な融合にある。

近代になって、西洋文化の到来で、日本でも都市公園が作られるように

なったが、日本の場合、剪定や竹垣や石庭など伝統的な日本庭園の技術

を生かした自然公園が主流となる。

●海外、特に欧米の人たちは、日本の伝統的な庭園と、着物や和食など

の魅力と抱き合わせて、奥深い日本の和風文化に陶酔する人たちが多い。

やはり、日本独自の伝統と文化と言っていい。

●今回の武漢コロナのウイルス騒動では、発症源の中国から、その直前

まで毎月数百万人のインバウンド訪日観光客を受け入れていた。

にも関わらず、総じて日本の感染者数や死亡数が少ないのは、習慣的に

毎日風呂へ入り、頭を洗い、下着を取り替えるという伝統的な日常習慣

を持つ、極めて清潔な民族である事、加えて幼児の時にBCG種痘をす

るなど、それが大きく影響しているという専門家の論評が後をたたない。

言われて初めて気ずくが、風呂好き温泉好きは、この日本では今に始ま

った事ではない。 高齢の私だって毎週2回は、近隣の温泉やスパー銭湯

を欠かさない。今や年寄りの生きがいというか、日常習慣になっている。

しかもその帰路、行きつけのコーヒーハウスで湯上りのコヒーを嗜むの

は 極上の極みでもある。長年 伝統的に引き継がれてきた伝統的な習わ

しが 武漢コロナのガードに役立つとすれば、こんなうれしい事はない。

●話を本論に戻すが、前号で紹介したチェンマイ花博に先駆ける事16年

前の1990年に、アジアで最初の花の万国博が開催されたのが、大阪国際

花と緑の博覧会(通称大阪花博)である。

・テーマは、「自然と人間の共生」

・狙いは「花と緑と人間生活の関わりを」

21世紀に向けて潤いのある社会の創造を目指す」というものだった。

会期は 1990年平成2年4月1日開幕から 9月30日まで、世界83ヶ国55国

際機関が参加、世界から延べ 2千3百13万人の人たちが訪れ、大成功に

終わった。

今年は大阪花博から30年、チェンマイ花博から14年が経った。爾来自然

破壊は終息し、緑と花が地球の大きく戻って来ることが、期待されたが、

世界人口は増加の一途を辿り、新興国が台頭するにつれ 経済格差が生ま

れて、大国間の経済摩擦や自然破壊は、減るどころか増える傾向にある。

●折しも自然破壊に通じると言われる武漢コロナウ―ルスが、世界を席

巻し未だ収まる気配はない。世界が期待した7月開催予定の東京オリン

ピックも延期になってしまった。しかも昨年3000万人を超したインバウ

ンドの海外観光客は、今年4月は、なんと99,9%減である。

しかしそんな中、日本とタイは武漢コロナウィールスの感染症が少なく

自然回帰を伴うその対策の成果が、世界から高く評価されている。

ようやく緊急事態宣言が解除にはなったが、第2波の襲来が夏以降に予測

される折から、この見えない敵とどう対峙し、未然に防ぐかが当面の大き

な課題となっている。

●今日の新聞報道によると、環境省は、全国の34ヶ所の国立公園を仕事

と休暇が両立する「ワ-ケ‐ション」のために、すべく環境整備して開放

するという。テレワークで、自宅に籠るよりも、確かに効率は良いと思う。

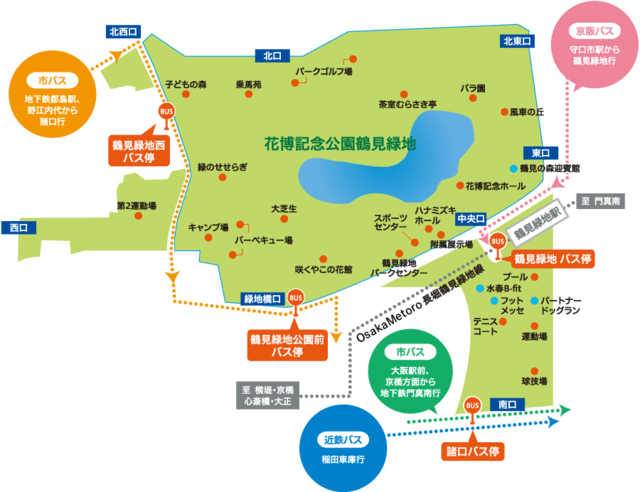

●早速 大阪鶴見の花博公園を約5年ぶりに訪ねてみた。

大阪駅から市バスで約30分、公園の一角に降り立った。このあたり、もう

昔の面影はない。周辺には、緑多い住宅地として高層マンションが立ち並

ぶ。手前には、イオンの大型ショッピングプラザがあり、都心のデパート

の風情とさして変わりない。

釣見花博公園の入り口右手には、サッカー競技場があり、大が通リの左手

には、モダンなスーパー温泉設備がある。南の心斎橋からは、地下鉄長堀

鶴見禄地線で約15分で結ぶ。

(出所:大阪メトロ)

■「アジア花博の軌跡」

●この国際花と緑の博覧会は、1948年ヨーロッパの園芸家たちが国際園芸家

協会(AIPH)を設立、初めて1960年に国際博覧会をオランダのロッテルダムで

開催したことに始まる。

アジアでは、

●1990年の大阪 「国際花と緑の博覧会」が最初である。爾来、

・1999年中国混迷「混迷世界園芸博覧会」

・2000年兵庫県淡路島「淡路花の博覧会」

・2002年韓国安眠島「安眠島花の博覧会」

・2004年静岡浜名湖「浜名湖花の博覧会」

・2006年中国瀋陽「瀋陽世界園芸博覧会」

・2006年シンガポール「シンガポールガーデン博覧会」

・2007年タイチェンマイ「チェンマイ国際園芸博覧会」

・2010年台湾「台北国際花の博覧会」

・2013年韓国「順天湾国際庭園博覧会」

●「国際花と緑の博覧会」略称「花の万博」国際博覧会(特別博)

The International Garden and Greenery Exposition.Osaka.Japan

・開催期間、1990年4月1日~9月30日

・会場 大阪市鶴見緑地

・出展国 83国、及び55の国際機関

・入場者 2312万6932人

・会場面積 140ヘクタール (後楽園球場の約20倍の広さ)

kousi

・公式記録映画「花と緑と人と、183日の出会い」

■「市民ガーデンの集い」

●私が訪れたのは、3月中旬だった。園内いたるところで、外国人の家族と

出会った。今から思えば、この広大な公園なら3蜜はおろか、人との濃厚な

接触などあろうはずがなく、湖畔のガーデンハウスに長いデスクを執らえ

などすれば、格好のテレワークができると思う。

この日歩いた歩数は18000歩、平日の約3倍。広大な公園内のほぼ半分を踏査

したに過ぎない。地価が格別馬鹿でかい大阪市の中にあって、よくぞこんな

広大な緑地を、長きにわたって維持してきたものと感謝している。

今回の武漢コロナに際して、大阪の発症数が格別少ない理由として、多くの

識者は、大阪市の長きにわたる自然環境との取り組みや、花と緑の環境行政

が大きく影響していると評価する。大阪市民としてうれしい話ではないか。

●公園と言えば、風と緑に尽きる。

季語にもある「風薫る」「風光る」「風花」初夏の風を伴う言葉が好きだ。

今回この鶴見緑地公園を訪れたすぐ後に、コロナウィールスが台頭し期せず

して、大阪の緑と花の成果が高く評価されることになった。

とはいえ世界的な方向として、生活の自然志向は、どこまでも求め続けていか

なくてはなるまい。但しその実行単位は、私ども個人発、これが原点となる。

「一人一人の熱い願いを籠めて、美しい緑りを増やし、綺麗な花を咲かそう」

(出所:日本経済新聞社、2020.05)

●政府の緊急事態宣言も解除され、いよいよコロナ後の日本を目指すことなる。

3月半ば急速にダウンした株価も、一時は低迷が危惧されたが、ほぼ回復した。

グラフのVラインの軌跡に、コロナ後の日本への期待が込められていると言って

いい。コロナとの「苦闘と共生」 そのあとに来る 蘇った日本に期待したい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます