このブログで取り上げた山野草、例えばクマガイソウ、ザゼンソウ、セツブンソウ、ミノバイコモは自然に作られた微妙な環境の中で花を咲かす

これら山野草を園芸ショップなどで購入しても、長期にわたり育てることは極めて難しい(人間が作ってきたバラなどとは違う)

山野草のいくつかが我が家のご近所(谷汲)にあることを知ったのは、たった一年前だった

※24.2.16「春の兆し・山野草」以下3つのブログ参照

今年は雪が多く、開花が遅れている。先週ザゼンソウとセツブンソウを谷汲の現地に見に行ったOさん、Kさんから結果を聞いた。ザゼンソウ3株うち咲いていたのが1株、セツブンソウは発見できずとのこと。

この報告を受け、今日見に出かけた。

まずはザゼンソウ

防獣柵の入り口ゲートが大きく開かれていた。そして作ったばかりと思われる林道が伸びていた。現地に着くと、昨年3回見に来た場所には重機があり、林道工事をしていた。工事関係者が私に気づき、少し話をした。ここにはザゼンソウがあると私、彼はこの先だと聞いていると言い、その場所に案内してくれた。しかし、彼が示す斜面には谷水は流れていないので違うと私は言った。ザゼンソウは清水が湧き出ているようなところに生息している。林道は現地の右側斜面の木を伐採し、運び出すために今週初めから工事にかかったそうだ。

工事関係者と重機

林道を作れば、そこからの土砂や濁り水が流れ、ザゼンソウは絶滅するのは確実。この山は民地であれば止める手段はない。がっかりして、セツブンソウの生息場所に向かった。

この落葉樹の周りに一年前はたくさん咲いていたが、雪が残っている

なかなか見つからない

やっと見つけた。まずスマホで二枚

全部で花が咲いているのが10株ほど。足元には開きかけているのもある。マクロレンズ(100mm)を取り出す。

ザゼンソウのショックから少し立ち直った

次は谷汲道の駅の裏手(公園内)の斜面、お目当てはセリバオウレン。

目をさらにして探したが、これはハズレ。昨年は2月23日に一杯咲いていたが、かなり遅れている。

まだ少し雪が残る

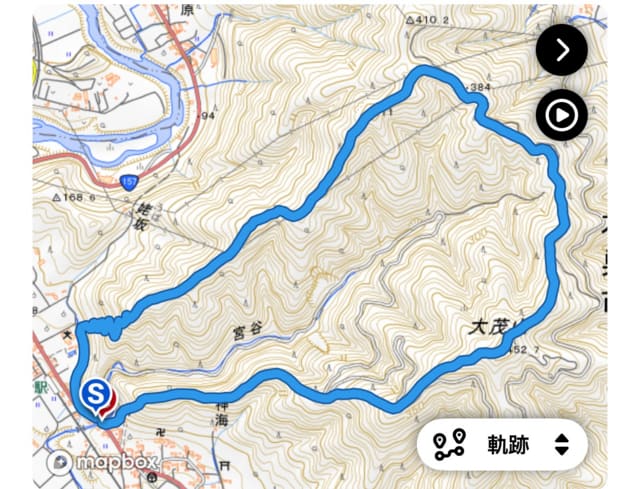

約2時間の山野草探索だった

これら山野草を園芸ショップなどで購入しても、長期にわたり育てることは極めて難しい(人間が作ってきたバラなどとは違う)

山野草のいくつかが我が家のご近所(谷汲)にあることを知ったのは、たった一年前だった

※24.2.16「春の兆し・山野草」以下3つのブログ参照

今年は雪が多く、開花が遅れている。先週ザゼンソウとセツブンソウを谷汲の現地に見に行ったOさん、Kさんから結果を聞いた。ザゼンソウ3株うち咲いていたのが1株、セツブンソウは発見できずとのこと。

この報告を受け、今日見に出かけた。

まずはザゼンソウ

防獣柵の入り口ゲートが大きく開かれていた。そして作ったばかりと思われる林道が伸びていた。現地に着くと、昨年3回見に来た場所には重機があり、林道工事をしていた。工事関係者が私に気づき、少し話をした。ここにはザゼンソウがあると私、彼はこの先だと聞いていると言い、その場所に案内してくれた。しかし、彼が示す斜面には谷水は流れていないので違うと私は言った。ザゼンソウは清水が湧き出ているようなところに生息している。林道は現地の右側斜面の木を伐採し、運び出すために今週初めから工事にかかったそうだ。

工事関係者と重機

林道を作れば、そこからの土砂や濁り水が流れ、ザゼンソウは絶滅するのは確実。この山は民地であれば止める手段はない。がっかりして、セツブンソウの生息場所に向かった。

この落葉樹の周りに一年前はたくさん咲いていたが、雪が残っている

なかなか見つからない

やっと見つけた。まずスマホで二枚

全部で花が咲いているのが10株ほど。足元には開きかけているのもある。マクロレンズ(100mm)を取り出す。

ザゼンソウのショックから少し立ち直った

次は谷汲道の駅の裏手(公園内)の斜面、お目当てはセリバオウレン。

目をさらにして探したが、これはハズレ。昨年は2月23日に一杯咲いていたが、かなり遅れている。

まだ少し雪が残る

約2時間の山野草探索だった