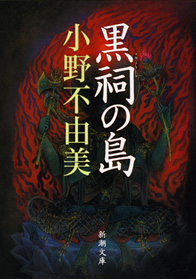

この前読んだ『パッチワーク・ガール』がSF+ミステリならば、こちらはホラー+ミステリ。なおかつ、罪と罰がテーマということで、なんとなく個人的シンクロニシティ。

閉鎖的な島で起こる失踪事件。非協力的な村人。季節外れの風車と風鈴。島を支配する神領家。恐ろしげな伝説。血塗られた廃屋。存在しない娘。はたして、真相はどこに。

こちらもミステリ的なトリックは珍しくないし、最初からそこを探せよというのが結末。しかしながら、小野不由美のストーリーテリングに乗せられて、読者はミスリードに嵌り込む。主人公や登場人物に感情移入すればするほど、読者は真相に気付かないようになっている。

罪と罰、もしくは、“裁き”をテーマとする思弁小説と考えると、これはこれでなかなか深い。馬頭夜叉信仰(実はカイチ)が、閉鎖された島で果たしてきた役割は、現在の裁判所につながる。そして、裁判所の持つ機能としての、犯罪者への量刑と、被害者、および、被害者家族の精神的救済のバランスの問題がそこにはある。

たとえば、残忍な殺人事件に対し、被害者家族は犯人への極刑を望むだろうが、現在の日本の裁判所は判例としてそれを容易に許さない。このバランスの崩れ方は裁判員裁判導入のひとつの要因になっており、裁判員裁判制度そのものの是非も問題になっている。

さらにその裏には、この小説のメインテーマとなる、残忍な殺人犯は残忍に殺されてもいいのか、という問いにつながる。この物語の白眉は、オカルティックな島の文化でも、ミステリ的な取り違えトリックでもなく、そこにある。

以下、かなりネタバレに付き、改行。

この物語を本格推理小説として見た場合、探偵役は主人公の式部ではない。探偵ではないという意味で、式部は探偵事務所ならぬ、調査事務所を運営しているというところも象徴的。真の探偵役となり、すべてを明らかにするのは、式部から調査結果を聞いた“存在しないはずの少女”である。彼女は揺り椅子探偵のごとく、事件の真相を見抜く。

普通のミステリであればそこで「犯人はお前だ」をやって大団円となるのだが、この物語ではそこからが本番。彼女の裁きが始まるわけだ。そして、その裁きは彼女の守護としての性質に直結する。

犯人は元守護であり、守護の性質を持たなかった偽物という扱いだが、彼の行った事件は凄惨であり、快楽殺人の様相も見える。これは、彼が守護としての性質を持っていた証拠なのではないかと思う。そういう意味では、彼も偽物ではなかったのだろう。

こうして事件は現代ミステリの範疇で幕を閉じるのだけれど、オカルト/ファンタジー的には物足りなさが残る。あれだけ引っ張っておどろおどろしい文化を作り上げたのだから、思わせぶりな設定ぐらいは残しておいて欲しかったものだ。

たとえば、神領家の人々にとって、生まれてすぐに浅緋が守護であるとわかったのであれば、カイチの角ぐらいは生やしておくぐらいすべきだったんじゃないか。それでこそ、守護は人前に出ずという設定も生きただろうに。

敢えて浅緋を普通の人間にしたのは、普通の人間である(読者の)あなたにも、残忍な復讐を望む気持ちがあるでしょうということを強調したかったのだろうか。

![ミステリー・ワンダー・ランドのセンス・オブ・ワンダー[27] 帰国](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/29/47/54fe7e6e7a8de24c6f91d584806da969.jpg)

![ミステリー・ワンダー・ランドのセンス・オブ・ワンダー[27] 帰国](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6f/a3/c1a4f90080634aa5d999f1a185a87fab.jpg)

![ミステリー・ワンダー・ランドのセンス・オブ・ワンダー[27] 帰国](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/05/3a/f4e4acee96473df902e8be17fa4f4a83.jpg)

![ミステリー・ワンダー・ランドのセンス・オブ・ワンダー[27] 帰国](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/21/24/6786c5217907adff269bc77e60e22a4c.jpg)

![ミステリー・ワンダー・ランドのセンス・オブ・ワンダー[27] 帰国](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/49/56/f5f23b64ccbfb076331ef9d3dbb6a4eb.jpg)

![ミステリー・ワンダー・ランドのセンス・オブ・ワンダー[27] 帰国](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/42/eb/5e4c96cef798efc9f9dcd332348de916.jpg)

![ミステリー・ワンダー・ランドのセンス・オブ・ワンダー[26] 最後の夜](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/22/74/831aae445e9df82d9a657eae90f5d93a.jpg)

![ミステリー・ワンダー・ランドのセンス・オブ・ワンダー[26] 最後の夜](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/78/6a/7f311773c0a14576678d8ba7f389ae82.jpg)

![ミステリー・ワンダー・ランドのセンス・オブ・ワンダー[26] 最後の夜](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6b/a7/8e77f1a42aca089be23631faf5db9f2d.jpg)

![ミステリー・ワンダー・ランドのセンス・オブ・ワンダー[26] 最後の夜](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/79/dc/e4c2c616504f487902fa0005381ff652.jpg)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます