先週末土曜27日はブラインドサッカー日本代表パラリンピック壮行会から、津久井山ゆり園事件を考え続ける会のシンポジウムへ。ちなみに昨年は同シンポジウムからロービジョンフットサル日本代表合宿へのハシゴだった。

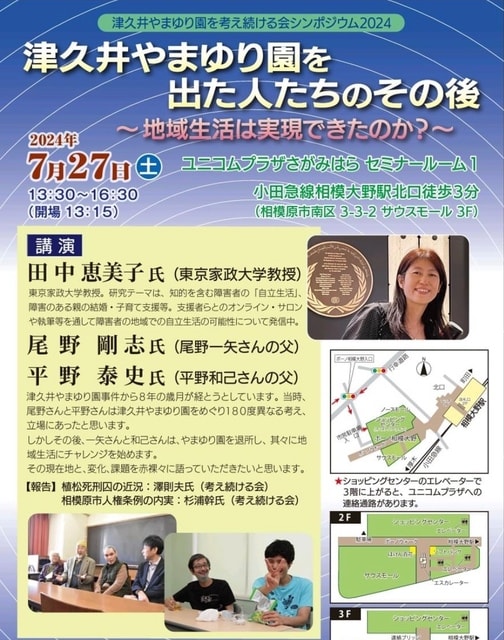

シンポジウム今年のテーマは「津久井やまゆり園を出た人のその後~地域生活は実現できたのか?~」。やまゆり園入所の頃には、とてもできないと思われていたことができるようになった事例が、父親たちから示された。例年どちらかというと知らない情報を得るという印象だったが、今年は具体例提示で考えさせる内容。

重度知的障害者が地域生活を実現していくには、例えば強度行動障害がなくとも使えるような制度改革、近隣住民の理解、人権意識の確立等々様々だが、ヘルパー、支援者の人材不足解消も必須。

今回のテーマを発案したのは元やまゆり園の職員だった方で、以前は死んだ目をして働いていたそうだが、自らも変わることができたという。まず重度知的障害者=利用者が変わるためには、支援者が変わる必要がある。人を変えるには支援を変える。そういった思いが現場の支援者に少しでも届けば、という考えからのテーマだったという。

閉会後、少し彼と話し「死んだ目をしている人はここには来ないのでは」と言ってしまったことは反省。そんなことを言っていても何も変わらない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます