2月24日久々に太陽が覗く

大阪城梅林に行った序でに

大阪城巨石巡り

大阪城巨石ベスト11

この日はJR森ノ宮駅から梅林へ

梅林を鑑賞して通り抜ける

巨石巡りのルートは

1 京橋門枡形→ 2 大手門枡形 →3桜門枡形

最も距離的に効率的だと思う

大阪城巨石ランキングは下記のリスト

この巨石は徳川の権力を誇示する

一方

西国大名の財力を消滅させる狙いがあった

位置図

では3エリアへ

1 京橋口枡形 岡山藩 池田忠雄

第2位 肥後石

京橋口入り口正面に

位置する

左側に第7位の「京橋口2番石」がある

第2位 肥後石 推定120トン

縦5.5×横14.0 最も横に長い巨石です

54.2㎡

肥後石の名は、加藤肥後守清正が運んだと伝えられてきたが

実際は、このエリア石垣築造担当の備前岡山藩主池田忠雄が運んだ

1620年からの天下普請での大阪城改修時には加藤清正は没して、

熊本藩主は加藤忠広なので年代的に合わないとのことのようです

第7位 京橋口2番石 推定81トン

36㎡

岡山藩池田忠雄(母は徳川家康の次女・督姫)は、家康の外孫に当たる

7ヶ所の巨石を担当したして並々ならぬ力を注いだ証です

京橋口

大阪城の西北の出入口。

大阪城の西北の出入口。

北方の寝屋川(旧大和川)に京都へ通じる「京橋」が架けられていることから

「京橋口」もしくは「京口」と呼ばれた

戦前までは江戸時代以来の京橋門が残り、枡形には大手口と同様に多聞櫓もあって、大阪城の名所となっていたが

昭和20年(1945)の空襲によって全焼した。

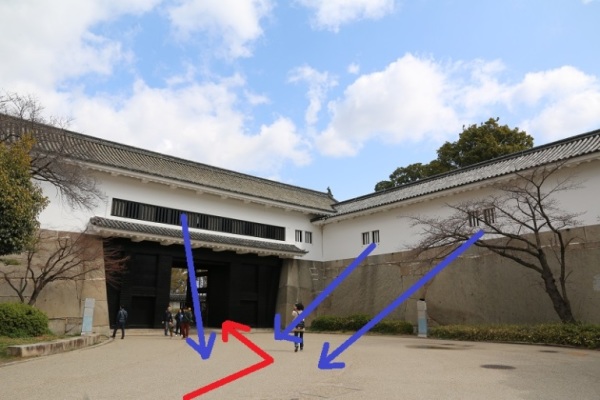

2 大手門枡形 熊本藩 加藤忠広

大阪城の正面入り口大手門

2の丸に入る最初に潜る城門です

中央が大手見附石

左側が大手二番石

右側に大手三番石

門を潜ると正面に

第4位 大手見附石 推定108トン

左手に

第8位 大手二番石 推定85トン

✳︎大手見附石と大手二番石は一つの石だったことが

研究で判明した

右側に

第8位 大手三番石 推定80トン

3 桜門枡形 岡山藩 池田忠雄

桜門

桜門虎口は入枡形で、桜門は高麗門形式の城門

つまり、開いた扉を雨水から保護するため扉用の屋根が左右両側に設けられている。

扉は鉄板張りで一間一戸の潜戸付き、扉の角の金具にイギリスからの輸入品の金具が使われていたそうだ

桜門

高麗門形式城門の左右の石

右側 第10位 竜石

左側 第11位 虎石

第10位 竜石 推定 52トン

第11位 虎石 推定40トン

江戸時代古文書にも残っている竜と虎

桜門

正面に天守閣

正面の巨石が蛸石です

第1位 蛸石 推定130トン

54.9㎡

この模様が蛸🐙の頭に見えることから

第3位 振袖石 推定 120トン

53.9㎡

第6位 碁盤石 推定82トン

36.5㎡

ほぼ正方形です

第9位 桜門四番石 推定60トン

26.9㎡

以上 巨石巡りでした

徳川天下普請大プロジェクト

10年の工期

全てマンパワー

巨石の切り出しから

運搬

石垣築造

築城

驚きの一言です

ネット情報から

桜門

明治元年戊辰の役の火災で、虎口内の石垣に焼けた痕跡が残ることから多聞櫓は全焼、

この時、桜門は半焼したのではないかと推測されている。

桜門の名称は、豊臣期大坂城二の丸に桜の馬場があり、その門付近の桜並木にちなみ、そう呼ばれたのが始まりだとか。

現桜門の西側に桜門土橋を横矢掛できる曲輪があるが、豊臣期はちょうどそのあたりに桜門があった。

幕府の直轄地となった大阪城に天下普請で城を再建

大阪城は、1619(元和5)年に幕府の直轄領地となります。1620(元和6)年に2代将軍徳川秀忠の命で、大阪城の再建が始められました。豊臣方の大名たちの勢力を抑えるため、西国と北陸の諸大名64家が命を受け、天下普請により築城されます。総奉行には藤堂高虎(とうどうたかとら)を任命し、「石垣の高さ、堀の深さを豊臣時代の2倍に」と命じ、天守の高さが58mとなる巨大な城を築きました。大阪城の石垣は、大きさだけでなく、その堅牢さも別格と言えます。廃城となった伏見城をはじめ、海路を使い、瀬戸内の島々からも石が運ばれるなど、大名たちが威信をかけ、築城に力を注ぎました。こうして1629(寛永6)年、3代将軍徳川家光(とくがわいえみつ)の時代にようやく完成します。この再建でかつての豊臣時代を象徴する痕跡はことごとく消し去られました。

徳川天下普請大プロジェクトでの

巨石の海上運搬方法は?

小豆島石切場跡

大阪城 枡形とは