1.時代の流れ

1960年代初めに実社会に出て今日まで、多くの国に出入りしてきた。その間に蓄積したさまざまな経験と記憶は、やがて一つの塊となって頭の中に定着する。ちょうど、珊瑚礁が成長するように、小さな記憶が一つひとつ積み重なって固定観念へと成長する。

ちなみに、固定観念を国語辞典で引くと「ある人の心中に潜在して、つねに念頭を離れず、外界の動きや状況の変化によっても変革することが困難である考え」(小学館言泉)とある。

先ずは、日米タイに結びつく筆者の固定観念を紹介し、その固定観念にもとづき今後の日本を考える。

(1)日米タイの印象

日本、アメリカ、タイをはじめ、世界各国の人口の男女比はほぼ半々である。しかし、過去の経験や記憶から筆者は、日本は男性社会、アメリカは男女均衡社会、タイは女性社会と見る。もちろん、これらの固定観念には、統計や客観的な調査による裏付けはなく、個人的な考えに過ぎないと断っておく。

1)日本:男性社会

1970年代初頭、転職先の大手企業で管理職教育セミナーに出席した。講堂には約150人の管理職が集まった。その中の紅一点は東京連絡事務所の女性課長だった。アメリカ系企業から転職した筆者にとっては、150人もの男性集団に紅一点は、異様な光景として今も頭に残っている。

日本では、1985年に男女雇用機会均等法が成立(施行86年4月1日)、しかし、現在でもグローバル企業の経営者、取締役や部長に女性が少ない。また、女性国会議員、日本大使館や領事館の日本人女性職員も少ない。

2000年から最近までバンコク周辺の日系工場に出入りしたが、工場の日本人駐在者は男性ばかり、女性の駐在者には会ったことがない。海外の日本ビジネスの第一線で活躍する女性、特に4、50歳代の働き盛りの日本人女性に出会う機会はなかった。これは、製造業という分野のためかも知れない。

さらに、バンコクでは筆者が講師となって生産管理などのセミナーを日系企業に無料で実施した。約20回のセミナーの参加者は製造業だけではなかったが延べ約600人、そのうち女性参加者は3人(会計関係)だけだった。

さらに、ビジネス以外の分野でも男性中心の考え方が強い。たとえば、女性国会議員の名前には「氏」付け、一般の女性には「さん」付け、「氏」と「さん」の使い分けに日本らしい考え方を感じる。このような理由で、日本は男性社会と考える。

2)アメリカ:男女均衡社会

1960年中頃から2000年まで、日本とアメリカと西ヨーロッパを行き来した。その間、アメリカ系企業や日本企業の社員、ウィーンの国連専門機関の職員、アメリカ多国籍企業へのコンサルティングなどを経験した。専門分野はコンピューターと生産管理である。

アメリカでは1964年の公民権法で「人種、皮膚の色、宗教、性、出身国」による差別を禁止した。当時の大学卒業生への就職案内には、会社名に△マークが付いていた(“△”は Equal Employment Opportunity=雇用機会均等を意味するマーク)。アメリカでは求職者を面接するとき、男女の区別がはっきりしない相手でも、性別を聞いてはいけないと人事担当者に教わった。そのうち、運転免許証の写真が白黒からカラーに変わり、白黒写真時代のWまたはC(W=White:白人またはC=Color:有色人種)の表記がなくなった。

話は変わるが、1960年代中頃、“A FORTRAN IV PRIMER(フォートランIV入門)" (E. I. Organick, Addison-Wesley, 1966)というプログラミング言語の入門書があった。その本は、高校2、3年生から大卒者を対象としたベストセラーだった。当時のテキサス州では、理工系学部や経営学部ではコンピュータープログラミングが必須単位、学生数1万6千人程度の州立大学でもIBMなどの最新型コンピューター4~5台を設置し、学生にセルフサービスで自由に使わせていた。

この大学では、コンピューターサイエンス(学科)を専攻する学生の8割以上は女性だった。当時、引く手あまたのコンピューターの分野に多くの女性が進出した。ヒューストン郊外のNASA(航空宇宙局)では、1200人ほどのプログラマーが働いていると聞いた(男女比は不明)。

1970年代初頭、国際連合の専門機関(ウィーン本部)で働いたが、そこで働く欧米出身の専門職は男女ほぼ同数、途上国出身の専門職はすべて男性だった。もちろん、日本人6人の専門職は全員男性だった。国連は多言語社会だが、専門職の勤務評価の一部を一つの参考として後ほど【補足説明】で紹介する。

次に、1990年代初頭から2000年にかけてのアメリカ多国籍製造業2社の状況を紹介する。

2社のうち1社の社長は女性だった。女性の役員、生産管理部長、販売管理部長、経理課長、その他の女性主任は珍しくなかった。社内のシステムエンジニア、社外のコンサルタントも約半数は女性だった。

日本の子会社にシステムを導入するとき、アメリカ本社からの出張者やコンサルタントは半数以上が30代後半から40歳代の女性だった。子供が中学生や高校生などと言う年代の女性たちだった。残業や出張に男女の差はなく、女性の働き振りも男性と同等だった。

以上のような経験から、アメリカは男女均衡社会との固定観念が頭の中に定着した。オーストリア、ドイツ、カナダもアメリカと同じような状況だった。

【補足説明】

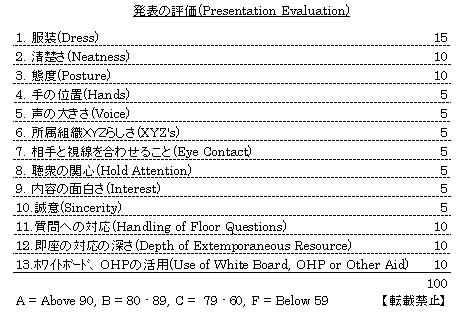

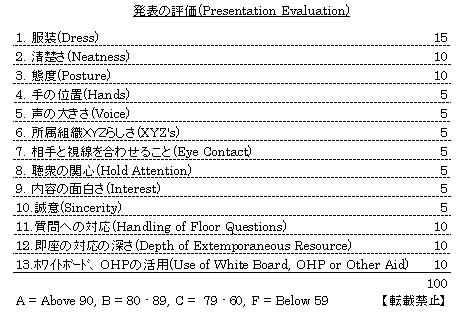

国連の使用言語(Working Language:公用語)は、英語や仏語など6つの言語だったが、主流は英語だった。ここでは「5.文章力」と「6.口頭表現力」に絞ってそれぞれの評価内容を紹介する。1~4、7~13の評価項目は自明のため、説明は省略する。なお、5と6は専門職以上の評価に適用するが、事務職(現地採用者)は除外する。(資料のオリジナルは英語、日本語は筆者が付加えた)

下のサンプルで、当てはまる評価の[ ]に“X”を記入する⇒[X]。

3)タイ:女性社会

2000年から最近までタイの日系工場5~6社で、コンサルタントとして経験した。自動車、機械、繊維関連の製造工場である。

日本人社員は別として、女性の経理部長や課長が一般的である。たまに男性の経理部長を見かけるが、その下はすべて女性というケースが多い。6社の経験では、男性の経理部員と男性通訳に出会ったことがない。また、購買、営業、受注/出荷、資材、生産管理の女性課長は珍しくない。中には、生産管理とシステム兼任の女性課長もいた。移民局や空港のパスポートコントロールでも女性職員が男性より多と思う。

働きながら大学で学位をとる女性たちがいた。2人ともMBA(Master of Business Administration)を取得した。女性部長で複数の学位をもつ人もいる。より良い仕事を見付けて、将来の安定を望む気持ちの表れだと思う。

女性管理職やシステムエンジニア(女性が多い)には英語が通じる。また、日系工場にはタイの有名大学出身女性、しかも「できる」の人材が多い。お嬢様の学歴は時には「紙切れ」に過ぎないが、「実力」は現場で頼りになる。

事務所の女性管理職ばかりでなく作業現場、特に最終検査工程では女性が優勢である。組立工程などでも女性リーダーやオペレーターが活躍していた。

バンコクのビジネス街のランチタイムでは、女性が圧倒的に多い。ビジネス街には食べ物の屋台が多いが、殆どは女性の店である。生活保護どころか老いも若きも女性の生活力は逞しく、男性の影は薄い。近年は、生活水準の向上と第三次産業の発展が目覚ましく、ますます女性の社会進出が盛んになる。このような状況から、タイを女性社会と判断した。

(2)日本の潜在能力:男女均衡社会への期待

日本の現状は、いまだに男性社会、いわば片肺飛行といえる。国全体の持てる能力、特に女性の能力を発揮し切っていない。もし発揮すれば、日本の存在価値は今以上のものになる。一国の価値は、その頭数でなく質の高さで決まってくる。人口減少にあわてず、女性の能力開発に本気で取組めば日本の将来は明るい。一般に女性は戦争や暴力を好まない。頭数が多すぎて国家としてのコントロールを失うより、高度な文明社会を目指すのが筋であり、それが人類への貢献である。

ここで、すべての女性に持てる能力を出すようにと強要しない。その気のない人に何かを強要してもうまく行くはずはない。しかし、やりたいと思う人に門戸を開けば大きな可能性が開ける。それは「好きこそものの上手なれ」、当然ながら、やりたいことには情熱も湧いてくる。

もし、女性の100人のうち1人にやる気があって、門戸が開かれ、その人が能力を発揮して100人を意のままに動かすと仮定すれば、その人は百人力といえる。さらに連鎖反応が起これば、一騎当千も夢ではない。近くには「なでしこジャパン」の先例もある。あの業績に世界の誰もが感動した。

しかし、「やりたいと思う人」が「やりたいこと」に出会う、これは、洋の東西を問わず、きわめて難しい。能力があっても門前払いで芽を摘み取られるケースは数知れない。しかし、「柳に飛びつく蛙」のように「門前払い」を覚悟で、諦めずに門を叩く。絶望と希望は背中合わせ、諦めるとその場で失敗するが、諦めない限り必ず成功すると信じてトライする。これ以外に道はなく、これが一番確かな道である。

柳に蛙とはいえ、柳と蛙の距離が短い方がよい。世界という柳との距離を短くするために、男女を問わず次の3つの点を自らの方法と努力で磨いて欲しい。

1)日本語と英語とコンピューターに強いこと・・・優先順位は、日本語、コンピューター、英語

(日本人は6年間も英語教育を受けているので、あとは実践する努力で身に付く)

2)業務に精通していること・・・業務に精通すれば、英語は自然に付いてくる。

(国内外を問わず実務の精通がまず第一、これがなければ、日本語、英語、現地語も話せない)

3)単独行動ができること・・・自分の意志と言語で行動する。自分の身は自分で守る。

(日本人の部長や役員が独りで海外出張しているのはめったに見かけない、大概はお供付き)

上の3つの項目を磨くために、人前で堂々と話ができるようになって欲しい。下のリストを参考に、世界に通用するA(90点以上)を目標にする。(資料のオリジナルは英語、日本語は筆者が付加えた)

【補足説明】

1)場違いの服装はダメ。

2)頭髪、服装、靴をこざっぱりとする。

3)ホワイトボードなどに張り付き、聞き手に背を向けたまま話さない。

4)ポケットなどに手を入れたまま話さない。

5)声の大きさを適切に、また下を向いてボソボソと話さない。

6)会社員であれば、その会社のカラーを出す。日本人なら日本人らしさを出す。

7)一点を見つめたまま、あるいはそっぽを向いて話さない。

8)聞き手を話に巻き込む。また聞き手に質問を促して眠気を晴らす。

9)ときどき余談を入れて、聞き手にリラックスして貰う。

10)聞き手を馬鹿にしたような話し方をしない。

11)質問には誠意をもって対応する。質問者を傷付けない。

12)幅広い知識・経験が必要。

13)必要ならば要点を事前に配布する。

今回は、筆者の経験談に始終したが、次回は客観的な視点で「グローバル化への準備---英語化の分野」に進んで行く。

1960年代初めに実社会に出て今日まで、多くの国に出入りしてきた。その間に蓄積したさまざまな経験と記憶は、やがて一つの塊となって頭の中に定着する。ちょうど、珊瑚礁が成長するように、小さな記憶が一つひとつ積み重なって固定観念へと成長する。

ちなみに、固定観念を国語辞典で引くと「ある人の心中に潜在して、つねに念頭を離れず、外界の動きや状況の変化によっても変革することが困難である考え」(小学館言泉)とある。

先ずは、日米タイに結びつく筆者の固定観念を紹介し、その固定観念にもとづき今後の日本を考える。

(1)日米タイの印象

日本、アメリカ、タイをはじめ、世界各国の人口の男女比はほぼ半々である。しかし、過去の経験や記憶から筆者は、日本は男性社会、アメリカは男女均衡社会、タイは女性社会と見る。もちろん、これらの固定観念には、統計や客観的な調査による裏付けはなく、個人的な考えに過ぎないと断っておく。

1)日本:男性社会

1970年代初頭、転職先の大手企業で管理職教育セミナーに出席した。講堂には約150人の管理職が集まった。その中の紅一点は東京連絡事務所の女性課長だった。アメリカ系企業から転職した筆者にとっては、150人もの男性集団に紅一点は、異様な光景として今も頭に残っている。

日本では、1985年に男女雇用機会均等法が成立(施行86年4月1日)、しかし、現在でもグローバル企業の経営者、取締役や部長に女性が少ない。また、女性国会議員、日本大使館や領事館の日本人女性職員も少ない。

2000年から最近までバンコク周辺の日系工場に出入りしたが、工場の日本人駐在者は男性ばかり、女性の駐在者には会ったことがない。海外の日本ビジネスの第一線で活躍する女性、特に4、50歳代の働き盛りの日本人女性に出会う機会はなかった。これは、製造業という分野のためかも知れない。

さらに、バンコクでは筆者が講師となって生産管理などのセミナーを日系企業に無料で実施した。約20回のセミナーの参加者は製造業だけではなかったが延べ約600人、そのうち女性参加者は3人(会計関係)だけだった。

さらに、ビジネス以外の分野でも男性中心の考え方が強い。たとえば、女性国会議員の名前には「氏」付け、一般の女性には「さん」付け、「氏」と「さん」の使い分けに日本らしい考え方を感じる。このような理由で、日本は男性社会と考える。

2)アメリカ:男女均衡社会

1960年中頃から2000年まで、日本とアメリカと西ヨーロッパを行き来した。その間、アメリカ系企業や日本企業の社員、ウィーンの国連専門機関の職員、アメリカ多国籍企業へのコンサルティングなどを経験した。専門分野はコンピューターと生産管理である。

アメリカでは1964年の公民権法で「人種、皮膚の色、宗教、性、出身国」による差別を禁止した。当時の大学卒業生への就職案内には、会社名に△マークが付いていた(“△”は Equal Employment Opportunity=雇用機会均等を意味するマーク)。アメリカでは求職者を面接するとき、男女の区別がはっきりしない相手でも、性別を聞いてはいけないと人事担当者に教わった。そのうち、運転免許証の写真が白黒からカラーに変わり、白黒写真時代のWまたはC(W=White:白人またはC=Color:有色人種)の表記がなくなった。

話は変わるが、1960年代中頃、“A FORTRAN IV PRIMER(フォートランIV入門)" (E. I. Organick, Addison-Wesley, 1966)というプログラミング言語の入門書があった。その本は、高校2、3年生から大卒者を対象としたベストセラーだった。当時のテキサス州では、理工系学部や経営学部ではコンピュータープログラミングが必須単位、学生数1万6千人程度の州立大学でもIBMなどの最新型コンピューター4~5台を設置し、学生にセルフサービスで自由に使わせていた。

この大学では、コンピューターサイエンス(学科)を専攻する学生の8割以上は女性だった。当時、引く手あまたのコンピューターの分野に多くの女性が進出した。ヒューストン郊外のNASA(航空宇宙局)では、1200人ほどのプログラマーが働いていると聞いた(男女比は不明)。

1970年代初頭、国際連合の専門機関(ウィーン本部)で働いたが、そこで働く欧米出身の専門職は男女ほぼ同数、途上国出身の専門職はすべて男性だった。もちろん、日本人6人の専門職は全員男性だった。国連は多言語社会だが、専門職の勤務評価の一部を一つの参考として後ほど【補足説明】で紹介する。

次に、1990年代初頭から2000年にかけてのアメリカ多国籍製造業2社の状況を紹介する。

2社のうち1社の社長は女性だった。女性の役員、生産管理部長、販売管理部長、経理課長、その他の女性主任は珍しくなかった。社内のシステムエンジニア、社外のコンサルタントも約半数は女性だった。

日本の子会社にシステムを導入するとき、アメリカ本社からの出張者やコンサルタントは半数以上が30代後半から40歳代の女性だった。子供が中学生や高校生などと言う年代の女性たちだった。残業や出張に男女の差はなく、女性の働き振りも男性と同等だった。

以上のような経験から、アメリカは男女均衡社会との固定観念が頭の中に定着した。オーストリア、ドイツ、カナダもアメリカと同じような状況だった。

【補足説明】

国連の使用言語(Working Language:公用語)は、英語や仏語など6つの言語だったが、主流は英語だった。ここでは「5.文章力」と「6.口頭表現力」に絞ってそれぞれの評価内容を紹介する。1~4、7~13の評価項目は自明のため、説明は省略する。なお、5と6は専門職以上の評価に適用するが、事務職(現地採用者)は除外する。(資料のオリジナルは英語、日本語は筆者が付加えた)

下のサンプルで、当てはまる評価の[ ]に“X”を記入する⇒[X]。

3)タイ:女性社会

2000年から最近までタイの日系工場5~6社で、コンサルタントとして経験した。自動車、機械、繊維関連の製造工場である。

日本人社員は別として、女性の経理部長や課長が一般的である。たまに男性の経理部長を見かけるが、その下はすべて女性というケースが多い。6社の経験では、男性の経理部員と男性通訳に出会ったことがない。また、購買、営業、受注/出荷、資材、生産管理の女性課長は珍しくない。中には、生産管理とシステム兼任の女性課長もいた。移民局や空港のパスポートコントロールでも女性職員が男性より多と思う。

働きながら大学で学位をとる女性たちがいた。2人ともMBA(Master of Business Administration)を取得した。女性部長で複数の学位をもつ人もいる。より良い仕事を見付けて、将来の安定を望む気持ちの表れだと思う。

女性管理職やシステムエンジニア(女性が多い)には英語が通じる。また、日系工場にはタイの有名大学出身女性、しかも「できる」の人材が多い。お嬢様の学歴は時には「紙切れ」に過ぎないが、「実力」は現場で頼りになる。

事務所の女性管理職ばかりでなく作業現場、特に最終検査工程では女性が優勢である。組立工程などでも女性リーダーやオペレーターが活躍していた。

バンコクのビジネス街のランチタイムでは、女性が圧倒的に多い。ビジネス街には食べ物の屋台が多いが、殆どは女性の店である。生活保護どころか老いも若きも女性の生活力は逞しく、男性の影は薄い。近年は、生活水準の向上と第三次産業の発展が目覚ましく、ますます女性の社会進出が盛んになる。このような状況から、タイを女性社会と判断した。

(2)日本の潜在能力:男女均衡社会への期待

日本の現状は、いまだに男性社会、いわば片肺飛行といえる。国全体の持てる能力、特に女性の能力を発揮し切っていない。もし発揮すれば、日本の存在価値は今以上のものになる。一国の価値は、その頭数でなく質の高さで決まってくる。人口減少にあわてず、女性の能力開発に本気で取組めば日本の将来は明るい。一般に女性は戦争や暴力を好まない。頭数が多すぎて国家としてのコントロールを失うより、高度な文明社会を目指すのが筋であり、それが人類への貢献である。

ここで、すべての女性に持てる能力を出すようにと強要しない。その気のない人に何かを強要してもうまく行くはずはない。しかし、やりたいと思う人に門戸を開けば大きな可能性が開ける。それは「好きこそものの上手なれ」、当然ながら、やりたいことには情熱も湧いてくる。

もし、女性の100人のうち1人にやる気があって、門戸が開かれ、その人が能力を発揮して100人を意のままに動かすと仮定すれば、その人は百人力といえる。さらに連鎖反応が起これば、一騎当千も夢ではない。近くには「なでしこジャパン」の先例もある。あの業績に世界の誰もが感動した。

しかし、「やりたいと思う人」が「やりたいこと」に出会う、これは、洋の東西を問わず、きわめて難しい。能力があっても門前払いで芽を摘み取られるケースは数知れない。しかし、「柳に飛びつく蛙」のように「門前払い」を覚悟で、諦めずに門を叩く。絶望と希望は背中合わせ、諦めるとその場で失敗するが、諦めない限り必ず成功すると信じてトライする。これ以外に道はなく、これが一番確かな道である。

柳に蛙とはいえ、柳と蛙の距離が短い方がよい。世界という柳との距離を短くするために、男女を問わず次の3つの点を自らの方法と努力で磨いて欲しい。

1)日本語と英語とコンピューターに強いこと・・・優先順位は、日本語、コンピューター、英語

(日本人は6年間も英語教育を受けているので、あとは実践する努力で身に付く)

2)業務に精通していること・・・業務に精通すれば、英語は自然に付いてくる。

(国内外を問わず実務の精通がまず第一、これがなければ、日本語、英語、現地語も話せない)

3)単独行動ができること・・・自分の意志と言語で行動する。自分の身は自分で守る。

(日本人の部長や役員が独りで海外出張しているのはめったに見かけない、大概はお供付き)

上の3つの項目を磨くために、人前で堂々と話ができるようになって欲しい。下のリストを参考に、世界に通用するA(90点以上)を目標にする。(資料のオリジナルは英語、日本語は筆者が付加えた)

【補足説明】

1)場違いの服装はダメ。

2)頭髪、服装、靴をこざっぱりとする。

3)ホワイトボードなどに張り付き、聞き手に背を向けたまま話さない。

4)ポケットなどに手を入れたまま話さない。

5)声の大きさを適切に、また下を向いてボソボソと話さない。

6)会社員であれば、その会社のカラーを出す。日本人なら日本人らしさを出す。

7)一点を見つめたまま、あるいはそっぽを向いて話さない。

8)聞き手を話に巻き込む。また聞き手に質問を促して眠気を晴らす。

9)ときどき余談を入れて、聞き手にリラックスして貰う。

10)聞き手を馬鹿にしたような話し方をしない。

11)質問には誠意をもって対応する。質問者を傷付けない。

12)幅広い知識・経験が必要。

13)必要ならば要点を事前に配布する。

今回は、筆者の経験談に始終したが、次回は客観的な視点で「グローバル化への準備---英語化の分野」に進んで行く。