818年と1150年に 寺が全焼している

聖徳太子の寺として有名 「太秦の太子さん」 といわれる

ここから、東の位置にある西大路通りに「太子道」という地名が残っている

南大門(1702年再建)

南大門

江戸時代 3間1戸、入母屋造り、桟瓦葺の朱塗りの仁王門で、元禄15年(1702)の再建である。上層の軒は二重繁棰とし、腰の四周に廻縁をめぐらし、柱間には桟唐戸をつけている。正面左右の仁王像は室町時代の作と考えられる。

「泣き弥勒」 とも言われる 1960年 右手の薬指が頬ずり されて 折れた 大きな騒ぎになった

南大門から 境内を見る

南大門の上の装飾品

境内の参道

手水(享保年間の制作だ 1716~36)

本堂

上宮王院太子殿(本堂) 江戸時代

享保15年(1730)に建立された入母屋造り、桧皮葺き、宸殿造り風の建物。聖徳太子33歳の等身像を安置する。この像には歴代天皇が即位の大礼に着用される黄櫨染御袍の束帯を着せられるを例としている。

毎年11月22日には御火焚祭が行われ、太子に法楽を捧げる。この日、土木建築業にたずさわる人々が行事に奉仕するならわしになっている。

本堂の扁額 なんて書いてあるのか

こちらは奉納額 明治35年

奉納額 明治12年

奉納品 カンナを模したみたい

境内の花 梅 1本だけだったが 大きく 写すと いい具合に写っていた

こちらは 馬酔木(アセビ)の花が咲いている 愛宕山でもよく見かける木だ

太子さんの前を走る 「嵐電」 嵐山行きだ 「江ノ電」とコラボした造りにしてある

広隆寺 関連 ➡ まとめ025 広隆寺

前回寺院記事 ➡ 寺院右0001 鹿王院 (ろくおういん) 名勝 鹿王院庭園

次回寺院記事 ➡ 寺院右0003 悟眞寺・應攀寺 (ごしんじ・おうきょでら)

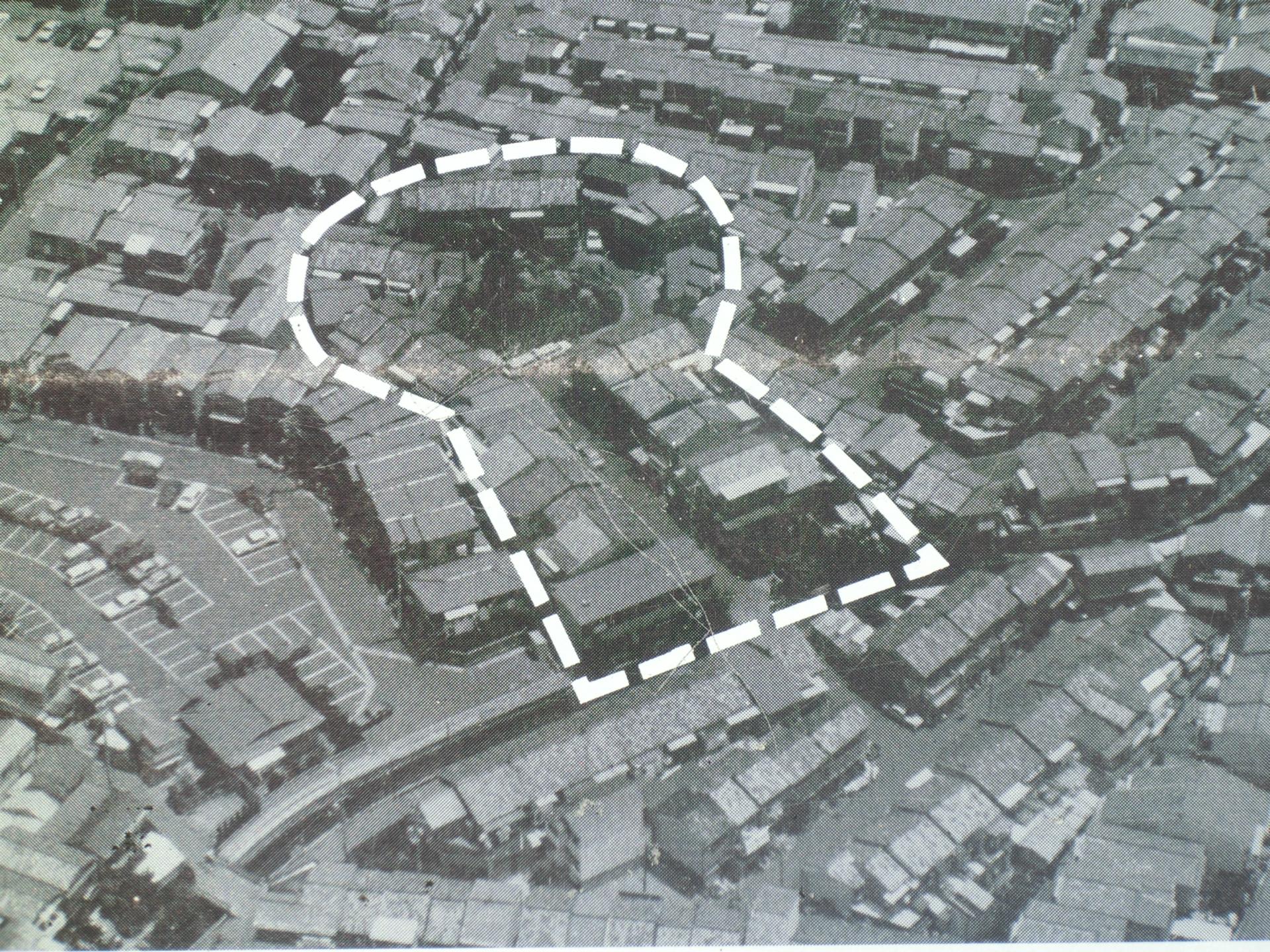

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます