出水の七不思議にあげられている寺です 浄土系の単立寺院

平成28年6月23日 説明追加

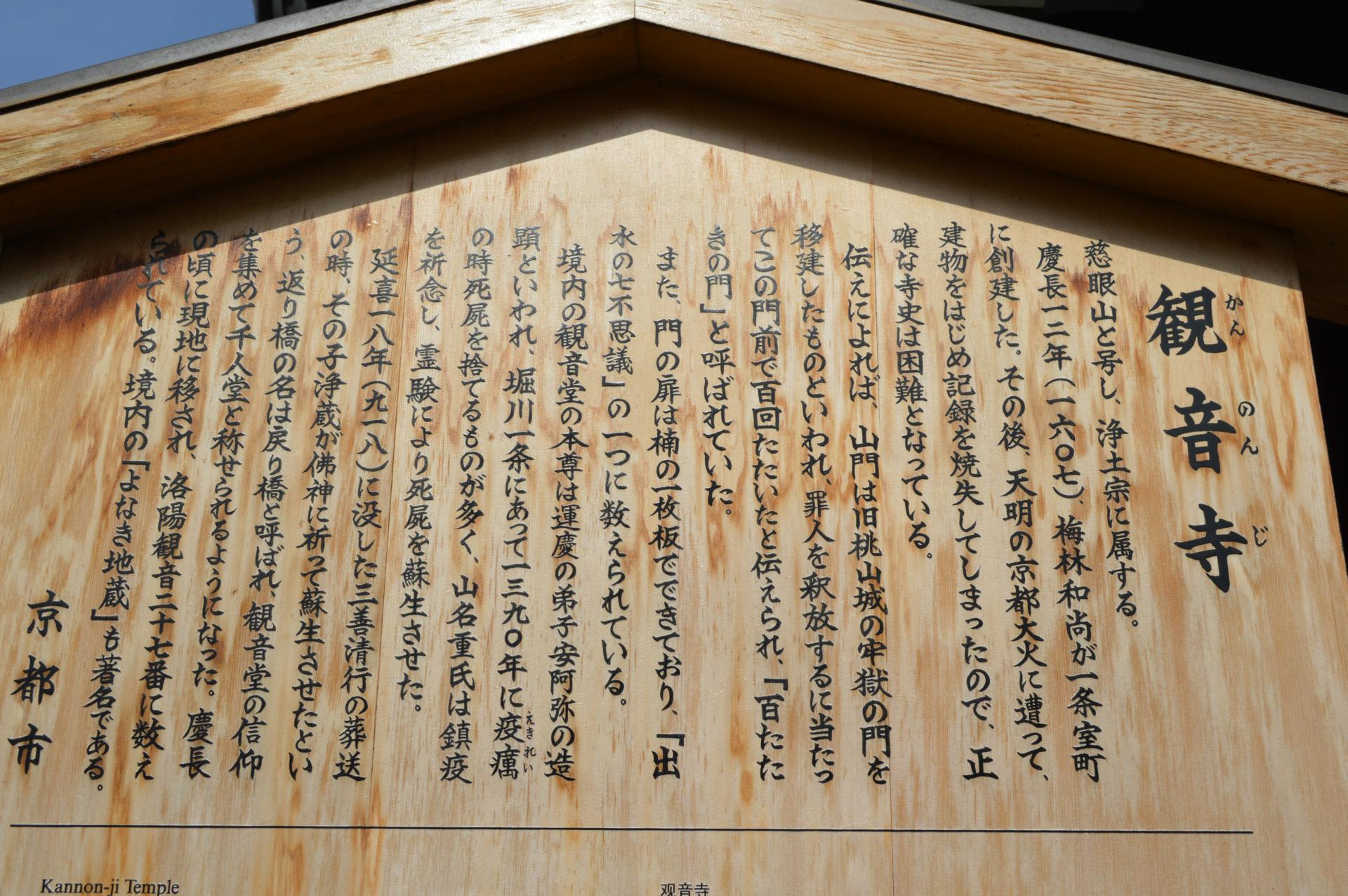

観音寺

慈眼山と号し、浄土宗に属する。慶長12年(1607)、梅林和尚が一条室町に創建した。その後、天明の京都大火に遭って、建物をはじめ記録を焼失してしまったので、正確な寺史は困難となっている。

伝えによれば、山門は旧桃山城の牢獄の門を移建したものといわれ、罪人を釈放するに当たってこの門前で百回たたいたと伝えられ、「百たたきの門」と呼ばれていた。そこで亡くなる者も多かった。それからは、夜観音寺の前を通ると、その門から人が苦しんでいるようなうめき声がきこえるようになった。寺の住職が成仏できるようにと念仏を唱えると、うめき声は聞こえなくなった。また。門の扉は楠の一枚板でできており、「出水の七不思議」の1つに数えられている。

境内の観音堂の本尊聖観音立像は運慶の弟子安阿弥の造顕といわれ、山名重氏の念持仏といい、堀川一条にあって1390年に疫癘を祈念し、霊験により死屍を蘇生させた。

延喜18年(918)に没した三善清行の葬送の時、その子の浄蔵貴所が佛神に祈って父を蘇生させたという、返り橋の名は戻り橋と呼ばれ、観音堂の信仰を集めて千人堂と称せられるようになった。慶長の頃に現地に移され、洛陽観音27番に数えられている。境内の「よなき地蔵」も著名である。京都市

これが 百叩きの門 出水の七不思議 になっています。伏見城の牢獄門を移築したもの。

その頃 都の治安は悪化し、牢獄はいっぱいになり、しかたなく軽い刑のものは、

牢獄に入れずにその門の前で百叩きにしてそのまま返すことにしたが、そこで亡くなるものも出た。

移築された観音寺の門の前を通ると人が苦しんでいるような声が聞こえるようになった。

そこで住職が念仏を唱えると、うめき声が聞こえなくなり、

その門は、人々から「百叩きの門」と呼ばれ、残されています。

右手に よなき地蔵尊 左手奥に 千人堂

千人堂 堂内の聖観音立像は 山名重氏の念持仏で、

もともと一条戻橋の畔にあり、

浄蔵貴所が祈って父を蘇生させた像と伝わっています

江戸期の洛陽三十三所観音 第二十七番

こちらは よなき地蔵尊

関連記事 ➡ 地蔵尊

寺院 前回の記事 ➡

寺院上0113 大雄寺 浄土宗黒谷派 松本見林・山中貞雄(映画監督)の墓所 文追加

この記事の近隣の記事は下記地図内のユーザー地図部分をクリックで検索できます