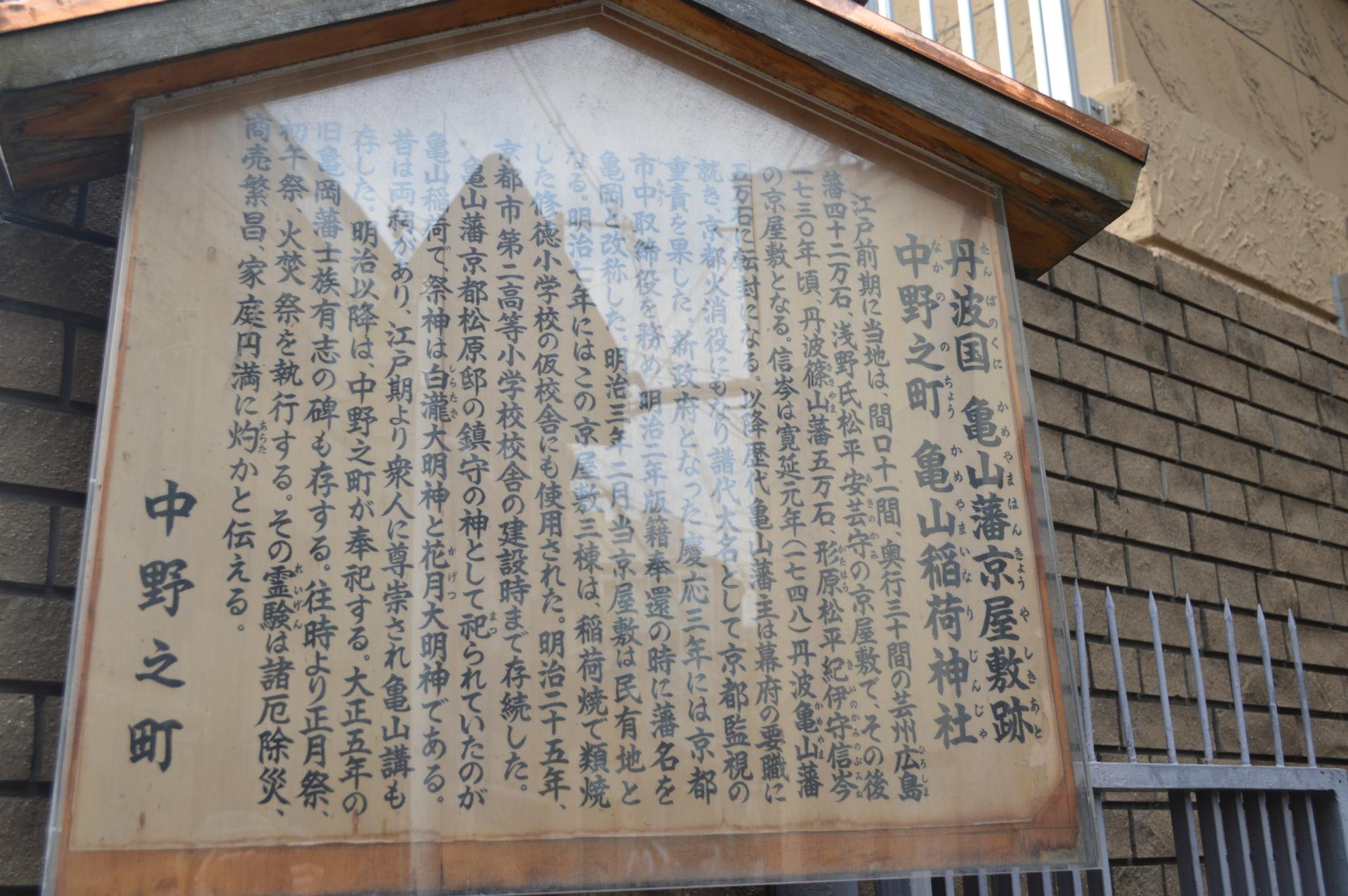

丹波国 亀山藩京屋敷跡

中野之町 亀山稲荷神社

江戸前期に当地は、間口11間、奥行30間の芸州広島藩42万石、浅野氏松平安芸守の京屋敷で、

その後1730年頃、丹波篠山藩5万石、形原松平紀伊守信岑(みね)の京屋敷となる。

信岑は寛延元年(1748)丹波亀山藩5万石に転封になる。

以降歴代亀山藩主は幕府の要職に就き、

京都火消役にもなり譜代大名として京都監視の重責を果たした。

新政府となった慶応3年には京都市中取締役を務め、

明治2年版籍奉還の時に藩名を亀岡と改称した。

明治3年2月当京屋敷は民有地となる。

明治7年にはこの京屋敷3棟は、稲荷焼で類焼した修徳小学校の仮校舎にも使用された。

明治25年京都市第2高等小学校校舎の建設時まで存続した。

亀山藩京都松原邸の鎮守の神として祀られていたのが亀山稲荷で、

祭神は白瀧大明神と花月大明神である。

昔は両祠があり、江戸期より衆人に尊崇され亀山講も存した。

明治以降は中野之町が奉祀する。

大正5年の旧亀岡藩士族有志の碑も存する。

往時より正月祭、初午祭、火焚祭を執行する。

その霊験は諸厄除災、商売繁昌、家庭円満に灼(あらた)かと伝える。

中野之町

石鳥居は大正11年2月の建立

石標は大正5年3月の建立 亀山藩士族の建立

手水舎

祠の土台に謎の穴

こちらにも 祠の土台に謎の穴