制作中の拵え下地です(栗型、コジリ未着手)。

こちらのブログで途中経過を掲載することは稀ですが、この段階で記録を残しておきたいと思い立ち、アップいたします。

この拵え下地をご覧になって、皆様はどのようにお感じになりますでしょうか?

刀身は2尺2寸、茎(なかご)が極端に短く、柄に収まる部分は14cm程しかありません。

ご依頼内容は、1尺近い柄前を作ると言うもので、強度と安全性を考えると脇差の柄前よりも一回り短いくらいのものしか作ることができません。しかも、武道にお使いになるということで、安全性を考えると随所に補強を施さなければなりません。

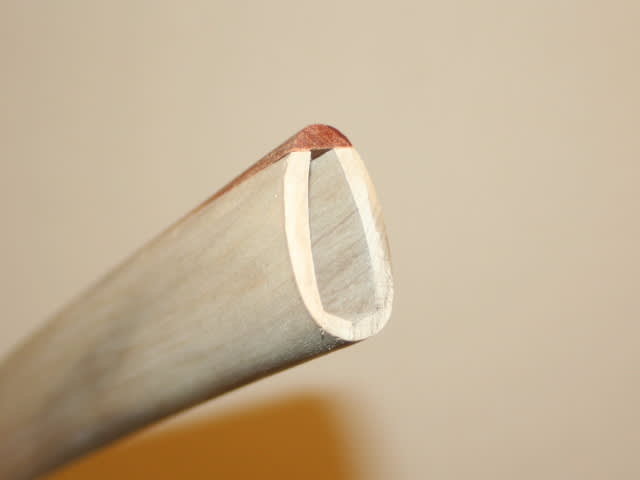

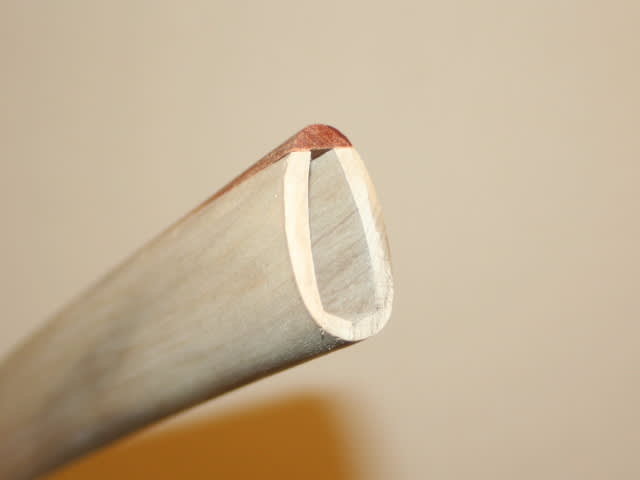

このような継ぎ茎(ナカゴ)を柄下地の中に埋め込むことで、極端に短い茎(ナカゴ)を柄の内側から補強する技法を用います。

↑このような状態で柄の中で固定されます!

やけに柄前が長く、バランス的に不自然な拵えになるため、どのような用途に使用されるのか皆目見当が付きません。そこで、あらゆる用途に対応できるよう鞘下地も次のように補強しました。

一応私自身、剣道・居合・抜刀では指導的立場にあるため、一般的な流派の特徴・刀の操作法・このみ?は理解しているつもりです(これがわからないと仕事になりません)が、今回のご依頼は飛び抜けて特殊な部類に入ります。

鯉口周辺の刃方には、唐木継ぎ手技法を用いることで、鞘の耐久性を補強しました。

最後に鯉口金具を作り、水牛の角では実現できない強固な鯉口の完成です!

更に水牛を用いてもよいのですが、実は逆に鯉口部が弱くなることがあるため、注意が必要です。

拵え工作の途中ですが、ここまでで通常の拵え一式を作るだけの労力を費やしてしまいました。

さすがに、これだけ特殊な刀身にこれだけ特殊な外装の依頼というのは稀ですが、一振り一振り妥協せずにお刀に合った拵えを作らせていただいております。

少しでも、拵工作という伝統工芸にご興味いただけましたら幸いです。

後半戦も、気合を入れて取り掛かりたいと思います。

こちらのブログで途中経過を掲載することは稀ですが、この段階で記録を残しておきたいと思い立ち、アップいたします。

この拵え下地をご覧になって、皆様はどのようにお感じになりますでしょうか?

刀身は2尺2寸、茎(なかご)が極端に短く、柄に収まる部分は14cm程しかありません。

ご依頼内容は、1尺近い柄前を作ると言うもので、強度と安全性を考えると脇差の柄前よりも一回り短いくらいのものしか作ることができません。しかも、武道にお使いになるということで、安全性を考えると随所に補強を施さなければなりません。

このような継ぎ茎(ナカゴ)を柄下地の中に埋め込むことで、極端に短い茎(ナカゴ)を柄の内側から補強する技法を用います。

↑このような状態で柄の中で固定されます!

やけに柄前が長く、バランス的に不自然な拵えになるため、どのような用途に使用されるのか皆目見当が付きません。そこで、あらゆる用途に対応できるよう鞘下地も次のように補強しました。

一応私自身、剣道・居合・抜刀では指導的立場にあるため、一般的な流派の特徴・刀の操作法・このみ?は理解しているつもりです(これがわからないと仕事になりません)が、今回のご依頼は飛び抜けて特殊な部類に入ります。

鯉口周辺の刃方には、唐木継ぎ手技法を用いることで、鞘の耐久性を補強しました。

最後に鯉口金具を作り、水牛の角では実現できない強固な鯉口の完成です!

更に水牛を用いてもよいのですが、実は逆に鯉口部が弱くなることがあるため、注意が必要です。

拵え工作の途中ですが、ここまでで通常の拵え一式を作るだけの労力を費やしてしまいました。

さすがに、これだけ特殊な刀身にこれだけ特殊な外装の依頼というのは稀ですが、一振り一振り妥協せずにお刀に合った拵えを作らせていただいております。

少しでも、拵工作という伝統工芸にご興味いただけましたら幸いです。

後半戦も、気合を入れて取り掛かりたいと思います。