関興寺の総門

額字は円覚寺派管長 横田南嶺老師

関越自動車道「塩沢石打IC」で下り

新潟県南魚沼市にある臨済宗円覚寺派の寺院

「最上山 関興寺(さいじょうさん かんこうじ)」ご参拝

出発時は小雨、到着時には予報通り大雨になっていた

此処んところ、計画予定日はいつも雨、気を取り直して、、

600年以上の歴史を持つ越後の古刹

古くは「関興庵」と呼ばれ、応永17年(1410年)、覚翁祖伝(かくおうそでん)和尚※が

高僧の誉れ高き普覚円光(ふかくえんこう)禅師を招いて開山したのが始まりといわれています

はじめは関山村に禅道場を開き、その後上杉氏の庇護や上田長尾氏の帰依により

信州・佐渡・能登・越中・越後の5カ国に300カ所の寺を支配したと伝えられています

しかし戦国時代になると

永正9年(1512年)、天正6年(1578年、御館の乱)、文禄3年(1594年)に戦火に巻き込まれ

その都度復興したものの次第に衰退していきました

慶長5年(1600年)、上杉景勝が出羽国米沢に移封される際、一旦上杉氏とともに米沢に移りました

寛永6年(1629年)に火災に遭ったことを機に

寛文年間(1661年~1673年)に現在の地に戻り再興し、寛延4年(1751年)に名称を関興寺と改めました

※初代関東管領、上杉憲顕の子。駿河に生まれ、各地を歴参後、普覚円光禅師に師事し、自らも関興寺の次位となる

転載:新潟県【南魚沼・湯沢の魅力】関興寺(かんこうじ)

本堂

(撮影禁止)

江戸時代安永年間の建立で、約230年ほど前に建設された建築物

本堂前の方丈(双龍殿)は、鏡廊下と埋め木細工廊下は漆が塗り重ねているため輝き

そして歴史的な日本伝統の彫刻欄間は見応えがあります

本堂内部は、廊下・敷居・長押など総漆塗りとなっており

そのことからも別格十万石の格式をうかがうことができます

御本尊様 釈迦牟尼仏

▲

御朱印の横に「味噌なめたか」の味噌

参拝者用に、トレイに味噌とスプーンを用意、お茶の心づくしもセットされていました

「味噌なめたか」ですが、塩分が多く授与までにはいきませんでした

では、なぜ「味噌なめたか」と言うと

戦国時代に戦火に遭った際、600巻の大般若経は味噌桶の中に納められ無事だった

上杉謙信の没後、天正6年(1578年)に景勝・景虎二子による家督相続争いによって起きた御館の乱では

総門・三門・仏殿・法堂・方丈・禅堂・塔頭7ヶ寺に及ぶ大伽藍は、ことごとく焼失してしまった

この火事のなか、上杉氏寄進の大般若経600巻は

燃えないように味噌の桶の中に埋められ、戦火から逃れることができた

以降、経文を守った味噌の噂が広まり

「大切な経典を守った有難い味噌で、経典のご利益・功徳があるに違いない」

その御利益から「味噌を分けて下さい」と

関興寺に参拝する人があとを絶たなかった

そして、「関興寺にお参りして有難い味噌を頂きましたか?」の問いかけの言葉として

「味噌なめたか」という言葉が生まれたそうです

本堂の縁側から撮影

現在の庭園(枯山水・滝石組)は、2005年頃に作庭されたとのこと

京都・高台寺の向かいにある圓徳院の巨岩大岩を一瞬思い出した

天然石は迫力パワーがあります

昇龍の滝

棲龍池

次は、雨の参道を歩いて、、、

青い苔と点在する石仏、季節の花々たちが生き生きお迎え

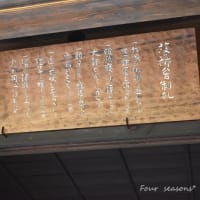

三門

▼

三門の天井絵で、荒川姿泉画伯による雲龍図

六地蔵

スズラン

クリンソウ

アヤメ

参道石段、左に水月観音

立派な石が点在していました

雨が降っていたため、枯山水の波模様は見えず気が付きませんでした

(巨石による石庭「臥龍の庭」)

▼

中峰袈裟切りの塔所

アマドコロ

ハナケマンソウ(花華鬘草)ケシ科コマクサ属

シャクヤク

ムラサキツユクサ

シロミツバツツジ

シバザクラ

ヒメスミレ

白崖池(びゃくがいいけ)

南魚沼市は新緑が雨に濡れ、清々しい春を迎えていました

東京より約1ヶ月遅れの草花に、これからの旅先でも出会えることを楽しみに

駐車場横に「延命地蔵尊」を祀っていました

▼

まだ石仏も新しそうですが、顔は「いいよ」っていう表情です

合掌

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます