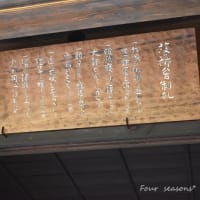

ご朱印について

神社に参拝した時、社務所でいただくことができる「ご朱印」。

もともとは、自分でしたためた願文を神前に供えたことから始まりました。

つまり、祈願浄書した誓詞・願文を神社に奉納した「証し」として、

その神社の名号を墨書し、神印をいただいたことが起源なのです。

このため、昔の「ご朱印」は右肩の所に「奉納誓詞」と書かれていました。

今日では、誓詞・願文をしなくとも「ご朱印」が授けられます。

右肩の文字も「奉拝」となっており、参拝の記念として気軽にいただくことができます。

しかし、「ご朱印」は、参拝者の祈念が神様に届けられたことの証し。

「お守り」として身近に置き、大切にされる方が、今日でも大勢おられます。

もう、お分かりでしょう。「ご朱印」は単なる記念スタンプではありません。

それは神と人を結ぶ意義ある証しなのです。

誓詞・願文はなくとも、心こめた参拝の後に、「ご朱印」をいただいて下さるように願っています。

出典:コチラ

令和2年 巡拝成就印

今回は「京都十六社朱印めぐり」ということもあって

ご朱印を中心に、簡単な説明とフォトだけです

一応、神社等関心持たれた方は公式サイトを参考に参詣されるとよいですね

それでは京都十六社中、残り六社を書き進めます

さ

御香宮(ごこうのみや)神社

(御神徳 安産守護・子育て)

公式サイト コチラ

伏見城の大手門を移築した、御香宮神社の表門

拝殿(京都府指定文化財)

極彩色唐破風彫刻

正面:軒唐破風(のきからはふ)

鯉に跨って瀧の中ほどまで昇っている光景、龍神伝説の光景を彫刻

御香宮神社の名の由来となった清泉で「石井の御香水」として、伏見の七名水の一つ

名水百選に認定されていますが、最近の水質検査で飲めないと判定されたようです

(現在は濾過装置を設置し、こちらは飲めるようです)

(御香水の取水は朝7時~夜7時まで)

御霊神社(ごりょうじんじゃ)

通称名称:上御霊神社

()

公式HP コチラ

※桓武天皇時代、各地で疫病が流行していた

これは御霊の祟りであるとして、延暦13年5月

崇道天皇の御霊をこの地に祀ったのが始めだとされる

※境内の‘御霊の森’は応仁の乱の発端となった地

鳥居と楼門 (西口)

富士谷御杖は江戸時代の著名な国学者

↓ 詩は本殿造営(文政年間)に際し、寄せられたもの

芭蕉句碑

「半日は神を友にや年忘」

今宮神社

(健康長寿・良縁開運)

公式サイト コチラ

今宮神社は京都市北区紫野にある神社で、朱塗りの鮮やかな楼門が目印です

すぐ近くには大徳寺もあり、古都の空気が漂う一帯となっています

かつて、この地には平安建都以前から疫神を祀る社があったのですが

平安京が都市として栄える一方で後期に入ると、町中に疫病や災害が流行

これを鎮めるため神泉苑、御霊社、祇園社など各地で盛んに御霊会が営まれました

新たな社が創始され「今宮神社」と名がつき、無病息災や健康長寿の神として

朝廷や民衆、武家からも厚く崇拝されてきました

安寧への願いとして、その時始まったのが「やすらい祭」です

今では「鞍馬寺の鞍馬の火祭」「広隆寺の太秦の牛祭」とともに

京都三大奇祭のひとつとして、今宮神社の大きなお祭りとなっています

わら天神宮 敷地神社

(安産・厄除・子授け)

公式サイト コチラ

安産御守に「わら」があり(稲藁が安産御守)

そのわらに節があれば男児、節がなければ女児誕生との

古くよりのめずらしい信仰が人々の人気を集めています

綾杉明神

↓

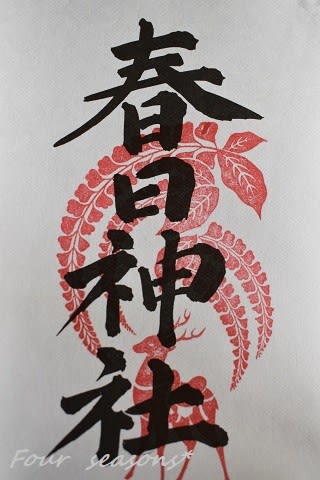

西院 春日神社(さいいん かすがじんじゃ)

(病気厄除・厄除・病気快癒・交通旅行安全)

公式サイト コチラ

天長十年(西暦833年)二月二十八日

淳和天皇が仁明天皇に位をお譲りになり、淳和院(西院)にお移 りになったとき

勅諚により奈良の春日四座大神を勧請し、守護神とされたのに始まります

「霊石・疱瘡石」は諸病平癒を祈る多くの人々に信仰されています

お百度石

なんだか気になるお百度石

念のため【お百度参りを完全解説】をネットで見つけました

六孫王神社(ろくそんのうじんじゃ)

(出世開運・家運隆昌・守護神)

御祭神:清和源氏始祖の源経基

多田神社・壷井八幡宮とともに源氏三神社の一つ

公式サイト コチラ

六孫王は、清和天皇の六男を父として生まれ経基(つねとも)と名づけられたが

皇室では六男の六と天皇の孫ということで六孫王と呼ばれていた

HP御由緒より

源経基(みなもとのつねもと)は

平将門や藤原純友が反乱を起こした天慶承平の乱で鎮守府将軍として任地に赴き

平定したことから後に源姓を賜りました

この源経基こそが、源頼朝へとつながる清和源氏の祖とされます

↓

石造りの反り橋

本殿

神馬

龍神池

源経基が死の間際に遺言した「死んで龍神になって邸内の池に住む」

という故事にならって?

****************************************************************

六孫王神社は

源頼朝や足利家から手厚く保護されたが、応仁の乱(1467年)によって荒廃する

その後、元禄13年(1700年)に徳川家の援助によって再建されました

****************************************************************

十六社目の六孫王神社の御朱印めぐりは、制限時間ギリギリ(16:45)でしたが

一応、巡拝成就印で締めくくりました

山旅と同じで早朝からスタートし

西は長岡天満宮、南は御香宮神社、北は今宮神社と駆け巡り

専用台紙の御朱印帳に、スタンプを押して戴き成就できました

悠久の歴史の古都にふれ、今に息づく日本の神の道

日本人自身の古来からの歴史上の信仰にも

日本の神社の成り立ちも大変興味深かったです

冬の静かな古寺巡礼も、出かけてみたいと思っています

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます