京都十六社巡りは、電車、バス、徒歩で。。。

画像が傾いていますね、

京都十六社めぐりは

京都の散策を楽しみつつ、地図で場所を調べながら径路も考えつつ、

時には道に迷いながらたどり着く、といった感じで

時間制限も気にしながら

奥深い古都を、てくてく歩いて十六社巡りしました

前頁からの続きです

豊国神社

(出世開運・厄除招福・良縁成就・商売繁昌 祈祷)

入口の鳥居に掲げられている、後陽成天皇宸筆による『豊国大明神』の勅額

↓

今の社殿は明治13年(1880)に建立されたものだが、唐門だけは伏見城の遺構

境内奥には宝物館があり、太閤ゆかりの遺品などが展示されています

新熊野神社(いまくまのじんじゃ)

御神木

「椥(なぎ)」= 「梛(なぎ)」

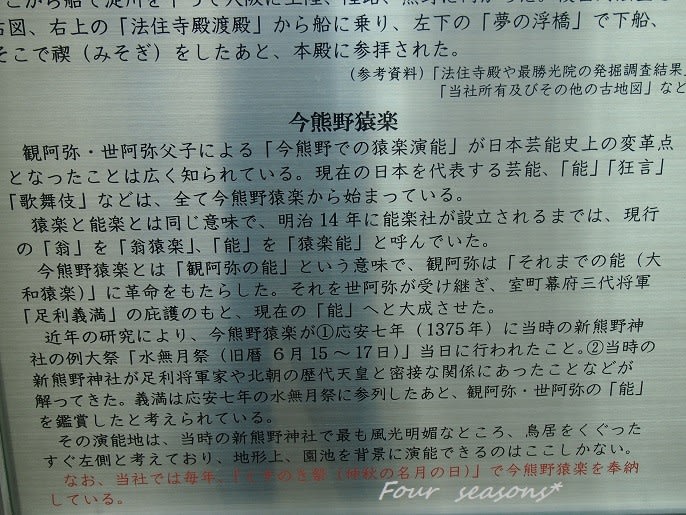

能楽発祥の地

藤森神社

公式HP:コチラ

長岡天満宮

ご祭神は、学問の神様として有名な菅原道真公です

道真公が太宰府へ左遷される途中、かつて 在原業平らと共に詩歌管弦を楽しんだこの地に立ち寄り

都を振り返って名残を惜しんだ事から 「見返り天神」とも呼ばれています

太宰府にお供した3人が別れ際に戴いた道真公自作の木像を ご神体として祀ったのが

長岡天満宮のはじまりと云われています

公式HP:コチラ

中堤の太鼓橋には

推定樹齢100年から150年のキリシマツツジ(市指定天然記念物)が咲き誇る

境内の東側に八条ケ池

本殿

全国の天満宮には牛の像

仔牛 (*^▽^*)

菅原道真公と牛について

菅公は、承和12(845)乙丑6月25日すなわち丑年のご生誕

貞観元年己卯 月2月乙丑、ご元服の当夜、白牛が角をくじいて死ぬ悪夢を見られ、たいそう気にされて自ら牛を画き、 お酒を供えてご尊拝せられたということです。

寛平5年、癸丑の9月、公は北山に茸狩りの宴を催されましたが、いずこからともなく小牛が宴席近く寄 り、頭を垂れていかにも公を敬うがごとくでありましたので、公はたいそうお喜びになって御館に連れて 帰り、お可愛がりになりました。

又、菅公が太宰府にご左遷の御時、道明寺から、こもやの里まで落ちゆかれる途中、時平の命を受けた笠 原宿禰等が後を追って切りかかり、お命危うく見えたとき、松原の中から荒れ狂った白牛が飛び出て、宿 禰の腹を突き刺しました。よくご覧になると公が都でご愛育になった牛でありました。

公は「都にて流罪 極る前夜、不思議に 逃げ去って姿を隠し、度々に凶非を告げ、今また此の危難を助けし忠義の牛、筑紫ま で伴わん」と涙を流 してお喜びになりました。

これにより牛にお乗りになって、御心安らかに旅立たれた のであります。

そしてこの太宰府の地においてひたすらに謹慎の意を表されておりましたが、延喜3年( 903)2月25日の丑の日に薨去されました。

由来、全国の天満宮には牛の像が数多く奉納されているのであります。

(ホームページより)

吉祥院天満宮(きっしょういんてんまんぐう)

(受験合格・開運招福、ちえと能力開発の神さま)

北野天満宮より古い歴史を持つ天満宮

菅公の祖父である菅原清公(すがわらのきよきみ)は

延暦23年(804年)遣唐使判官として空海や最澄らとともに唐へ渡りました

旅中に洋上で嵐に遭遇したときに、最澄とともに祈念したところ

「吉祥天女」の霊験により難を逃れたそうです

清公は唐より帰国後、さっそく自ら「吉祥天女像」を刻み自邸内に一宇を建立しました

これに「吉祥院」と名前を付け、菅原家の氏寺としたのが「吉祥院天女堂」の始まりです

「吉祥天」は幸福・美・富を顕す神様です

干支の鼠と葉牡丹

本殿

吉祥院天女堂(吉祥天女院)

左側に硯之水

手を合わせた鼠さま (>_<)

一番目をひくのは本殿前のキティちゃん

天神さんのお使い牛は、キティちゃんより古いなもし

毎年年末から翌2月15日まで

干支の人形とともに葉牡丹の展示が行われています

ちなみに葉牡丹はケール(フラワーケール)アブラナ科を観賞用に品種改良したもの

キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、コールラビなどと同じ極めて近縁な種類です

立ち上がった木のような葉牡丹も見えますね

のんびりですが、まだ続きます

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます