黄檗(おうばく)駅で降りて

徒歩5分もかからないくらいで

萬福寺の総門に到着。

萬福寺は禅宗の一つ 黄檗宗の大本山。

開かれたのは1661年

4代将軍徳川家綱の時代。

平安京発足期に開かれた

京都の東寺のようには古くはない。

東寺より新しい臨済宗や曹洞宗のお寺は

日本風なのに

それらより新しい萬福寺は中国風(明朝様式) ↑

総門の次の門が三門 ↓

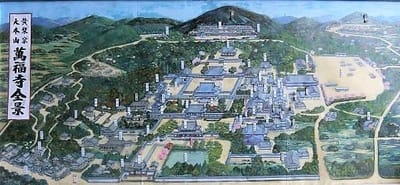

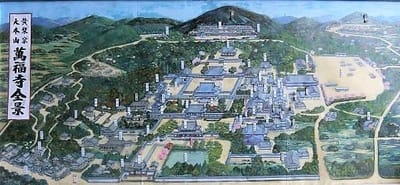

ここに伽藍の地図が掲示されている。何と広大! ↑

これを今から全部見て回る体力はないわ~。 ↓

ここで拝観料を払い、リーフレットをもらい

とにかく有名な木魚を見たく

どこにあるのかを教えてもらった。

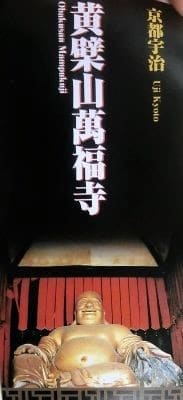

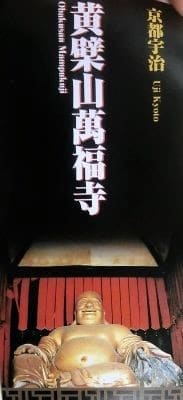

中国風のお寺に

七福神の一人、布袋(ほてい)さん? ↑

ミスマッチな感じがするが

京都府内の7カ所の寺社の七福神を巡る

都七福神(みやこしちふくじん)巡りの

巡礼札所となっているのだと。

三門の次にある、この天王堂に ↓

布袋さんがど~んと座っておられる。

↓

七福神が乗っている舟は

莫大な富を持つ倭寇舟がモデルだと

聞いたことがあり

「なるほど」と思っていたが

これによると七人の出身は

日本の土着宗教

インドのヒンドゥー教

中国の仏教・儒教

と、国際色豊かなようだ。

天王堂の前には優美な水の器

流れ落ちる水で手を洗う?

天王堂の次は大雄宝殿(本殿) ↓

↑

その正面には、完璧なほど中国風の香炉

↓

大雄宝殿の中には十六ならぬ十八羅漢が

ズラリと並んでおられる。

半数は中国・日本人的なお顔で

半数はインド・アラビア・アフリカ的。

これらを見ていると、仏教とは

遠い異国から発展しながら日本に伝えられ

日本に着いてからも

どんどん発展・進化しているのだとわかる。

大雄宝殿から右に曲がると

斎堂(食堂)があり

その回廊には萬福寺のシンボル ↓

木魚の原形となった開梛(かいぱん)

-魚梆(ぎょほう)とも-

カメラ・スマホが置ける台が置いてあり ↑

自撮りで記念撮影できるようになっている。↓

色が変わっているところを

打ち鳴らして、時を報ずるためのもので

現在も使用されている。

かなり新しいことを思うと

これまでに何度も作り直されたのだろう。

私の後ろが売店になっていて

赤い毛氈の腰かけに座って

コーヒーが飲めるようになっている。 ↑

コーヒーの紙コップにも開梛の絵が。↑

萬福寺を開いたのは

中国明の僧・隠元(いんげん)禅師で

日本における「煎茶道の祖」。

木魚だけでなく

普茶料理・インゲン豆・スイカ

レンコン・孟宗竹(タケノコ)なども

隠元禅師によって

導入・普及されたものなのだと👀‼️

境内には中国風(明朝様式)の門と

卍崩しの欄干がついた文華館。 ↓

でも、休館中のよう。コロナのため?

天王殿に戻って、左側に伸びる回廊を進むと

↓

大雄宝殿などの屋根の勾配がとても強く ↓

これも明朝様式?

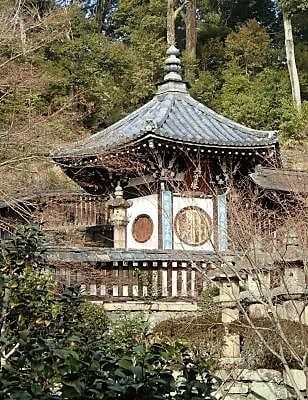

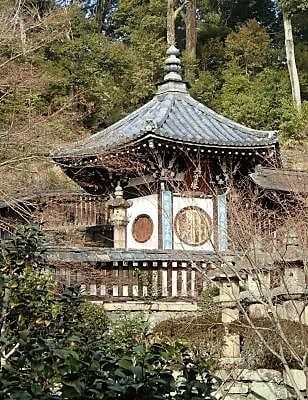

回廊の途中に鐘楼があるのも明朝様式? ↓

眞空塔と書かれている塔 ↓

隠元禅師の像がどこかに

あるらしいが、わからなかった。

公開されていないのも?

尋ねてさらに歩き回る体力はなし。

なのに

売店や三門に生けられている

蠟梅の花が気になる。

相当大きな木でないと

大きな花をたくさんつけた枝は切れない。

きっと境内にあるはずと思って

尋ねたところ、天真院という塔頭(たっちゅう)に

あることが分かった。

ところが「観光不可」と書かれている。

が、浄財を入れ、蠟梅の木を撮影。

さすがに大きな木、花もいっぱい。 ↓

中国風のお寺には蠟梅がよく似合う。

帰ろうと、放生池のところまで来ると

望遠レンズ付きの立派なカメラを持った

高齢男性が二人「おっ、来た来た」と。

「何を狙っているんですか?」と尋ねると

カワセミだった。 ↓

私のカメラではこの程度にしか撮れず…😥

この日、人生初乗車の、京阪宇治線 ↓

中書島→丹波橋→近鉄丹波橋→生駒に帰宅。

仕事での移動時

生駒⇔京都、生駒⇔大阪 は

緊急事態宣言後も

あまり変わりなく混んでいる。

でも、お寺も電車もガラガラ。

お寺もお土産屋さんも

収入減で大変でしょうね。

徒歩5分もかからないくらいで

萬福寺の総門に到着。

萬福寺は禅宗の一つ 黄檗宗の大本山。

開かれたのは1661年

4代将軍徳川家綱の時代。

平安京発足期に開かれた

京都の東寺のようには古くはない。

東寺より新しい臨済宗や曹洞宗のお寺は

日本風なのに

それらより新しい萬福寺は中国風(明朝様式) ↑

総門の次の門が三門 ↓

ここに伽藍の地図が掲示されている。何と広大! ↑

これを今から全部見て回る体力はないわ~。 ↓

ここで拝観料を払い、リーフレットをもらい

とにかく有名な木魚を見たく

どこにあるのかを教えてもらった。

中国風のお寺に

七福神の一人、布袋(ほてい)さん? ↑

ミスマッチな感じがするが

京都府内の7カ所の寺社の七福神を巡る

都七福神(みやこしちふくじん)巡りの

巡礼札所となっているのだと。

三門の次にある、この天王堂に ↓

布袋さんがど~んと座っておられる。

↓

七福神が乗っている舟は

莫大な富を持つ倭寇舟がモデルだと

聞いたことがあり

「なるほど」と思っていたが

これによると七人の出身は

日本の土着宗教

インドのヒンドゥー教

中国の仏教・儒教

と、国際色豊かなようだ。

天王堂の前には優美な水の器

流れ落ちる水で手を洗う?

天王堂の次は大雄宝殿(本殿) ↓

↑

その正面には、完璧なほど中国風の香炉

↓

大雄宝殿の中には十六ならぬ十八羅漢が

ズラリと並んでおられる。

半数は中国・日本人的なお顔で

半数はインド・アラビア・アフリカ的。

これらを見ていると、仏教とは

遠い異国から発展しながら日本に伝えられ

日本に着いてからも

どんどん発展・進化しているのだとわかる。

大雄宝殿から右に曲がると

斎堂(食堂)があり

その回廊には萬福寺のシンボル ↓

木魚の原形となった開梛(かいぱん)

-魚梆(ぎょほう)とも-

カメラ・スマホが置ける台が置いてあり ↑

自撮りで記念撮影できるようになっている。↓

色が変わっているところを

打ち鳴らして、時を報ずるためのもので

現在も使用されている。

かなり新しいことを思うと

これまでに何度も作り直されたのだろう。

私の後ろが売店になっていて

赤い毛氈の腰かけに座って

コーヒーが飲めるようになっている。 ↑

コーヒーの紙コップにも開梛の絵が。↑

萬福寺を開いたのは

中国明の僧・隠元(いんげん)禅師で

日本における「煎茶道の祖」。

木魚だけでなく

普茶料理・インゲン豆・スイカ

レンコン・孟宗竹(タケノコ)なども

隠元禅師によって

導入・普及されたものなのだと👀‼️

境内には中国風(明朝様式)の門と

卍崩しの欄干がついた文華館。 ↓

でも、休館中のよう。コロナのため?

天王殿に戻って、左側に伸びる回廊を進むと

↓

大雄宝殿などの屋根の勾配がとても強く ↓

これも明朝様式?

回廊の途中に鐘楼があるのも明朝様式? ↓

眞空塔と書かれている塔 ↓

隠元禅師の像がどこかに

あるらしいが、わからなかった。

公開されていないのも?

尋ねてさらに歩き回る体力はなし。

なのに

売店や三門に生けられている

蠟梅の花が気になる。

相当大きな木でないと

大きな花をたくさんつけた枝は切れない。

きっと境内にあるはずと思って

尋ねたところ、天真院という塔頭(たっちゅう)に

あることが分かった。

ところが「観光不可」と書かれている。

が、浄財を入れ、蠟梅の木を撮影。

さすがに大きな木、花もいっぱい。 ↓

中国風のお寺には蠟梅がよく似合う。

帰ろうと、放生池のところまで来ると

望遠レンズ付きの立派なカメラを持った

高齢男性が二人「おっ、来た来た」と。

「何を狙っているんですか?」と尋ねると

カワセミだった。 ↓

私のカメラではこの程度にしか撮れず…😥

この日、人生初乗車の、京阪宇治線 ↓

中書島→丹波橋→近鉄丹波橋→生駒に帰宅。

仕事での移動時

生駒⇔京都、生駒⇔大阪 は

緊急事態宣言後も

あまり変わりなく混んでいる。

でも、お寺も電車もガラガラ。

お寺もお土産屋さんも

収入減で大変でしょうね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます