11月9日(土)は、講演会を2つ聴きに行ってきました。

1つ目は、「雪崩から身を守るために」と題した雪崩防止研究会など4団体が主催した講演会です。

この雪崩れに関する講演会はできるだけ聴きに行くことにしていますす。

今回の講演内容も雪崩れ発生のメカニズムから昨シーズンに発生した雪崩事故の概要、さらに、低体温症に山岳救急医療についてのお話と盛りだくさんです。

私はこの講演の中で雪崩れ発生事例の詳細を聴くことができるので参加しています。

雪崩による死亡事故があれば新聞などの報道がありますが、具体的な内容が詳しく書かれているわけではありません。

事故の詳細を知ることが雪崩事故に遭わないための知識の集積に繋がると思います。

今回も実際に事故に遭った(起こした)人からのお話もありました。

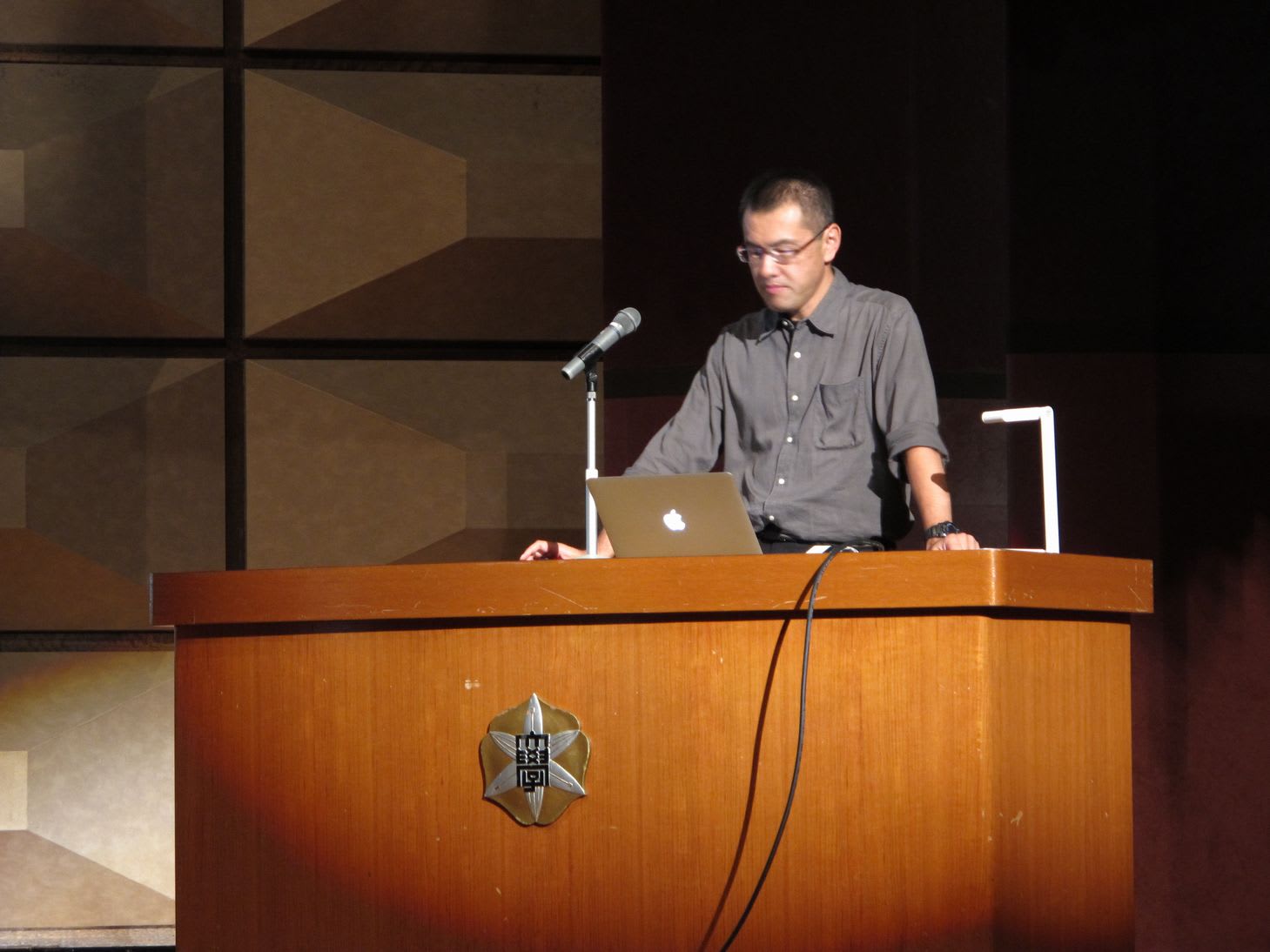

司会は樋口和生さん(左の男性)でした。右の女性は手話通訳者です。

会場は北大構内にあるクラーク会館でした。

昨シーズンの雪崩れ事例について発表する大西人史さんです。

講演は12:30分から17:00を超える内容の濃いものでした。

残念ながら私は次の講演があるので最後まで聞けなかったのです。

今回の講演を聴いた中で、雪崩に遭った人達が結構な割合で雪崩についての講習会などを受講経験者であることが気になりました。

雪崩れ講習会などで発生のメカニズムや雪崩が起きる可能性を確認する弱層テスト方法などを受講しているはずです。

でも、それらの知識が実際の登山やスキー現場で実践されないなら講習を受けても意味のないことになってしまいます。

また、ビーコンなどの装備が充実してきたのは良いのですが、これらの装備があれば雪崩に遭っても助かる保証を与えてくれるものではありません。

現に昨年の雪崩による死亡事故でも雪崩れ発生15分で救出されていながら亡くなった方がいるのです。

装備を頼りにしてドンドン急な斜面に入るのは無謀というものです。

もっと謙虚に雪山に向かう必要を感じた講習会でした。

参加者には若い人の姿が多く、これらの人達が雪山の怖さを理解して謙虚な気持ちでスキーやボーダーを事故無く楽しんでくれると良いなと思いました。

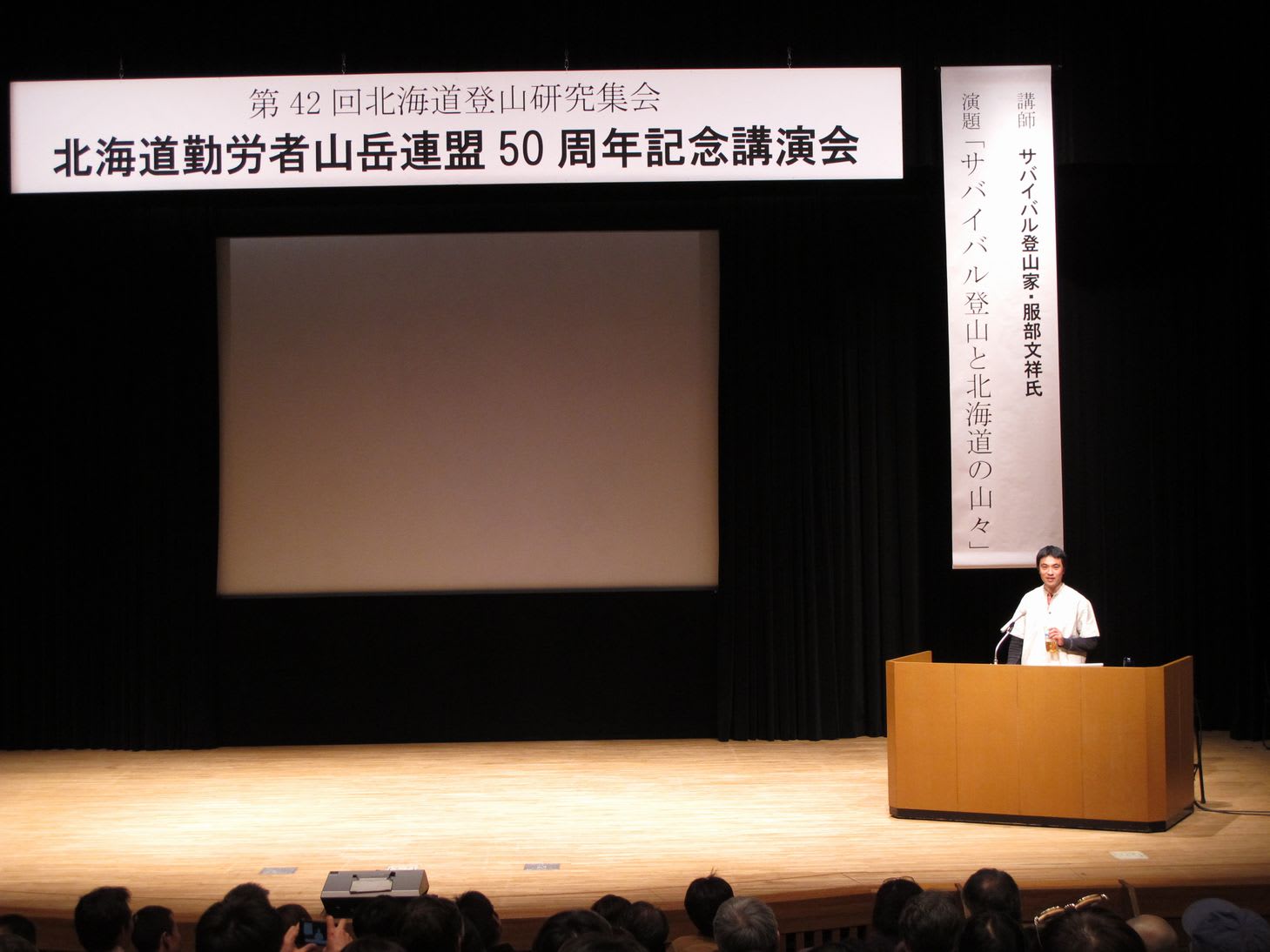

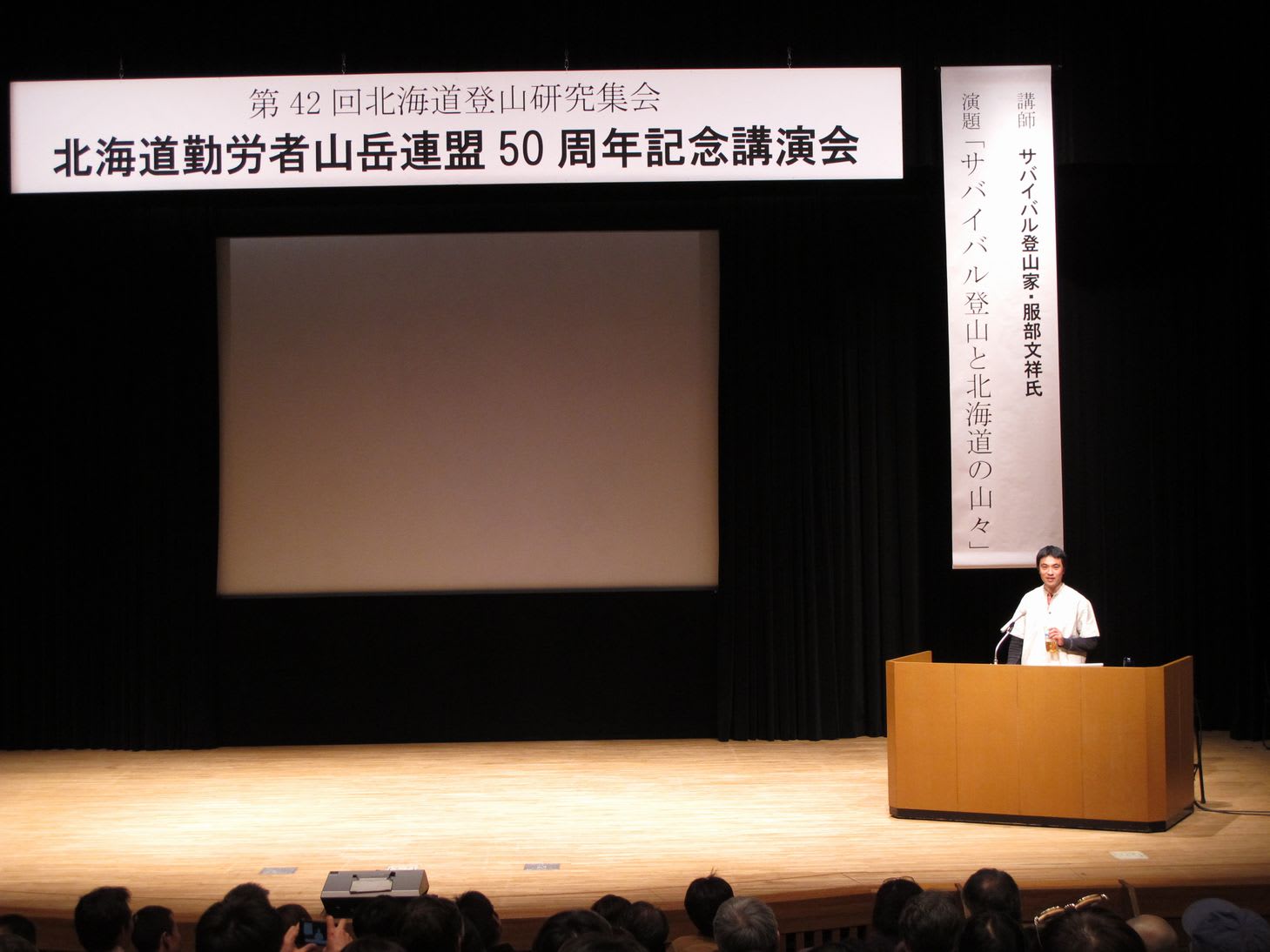

次に聴きに行った講演会は、服部文祥さんの講演会でした。

この講演会は労山設立50周年記念の一環とした行事でした。

服部文祥さんの講演はなかなか楽しい講演でした。

初めてご本人を目にして感じた印象は、「いい声をしている!」でした。

良く通る力強い声で会場に良く響きます。

会場はほぼ満員と盛況でした。

年齢44歳、今、人生の中で一番力のある年齢でしょう。

服部さんは知床半島の横断や日高の沢を繋いで北から南へ縦断など北海道の山にも足跡を残している人です。

会場では、著作を格安にて販売していました。

サイン入りですので求めた人にとっては記念になる1冊でした。

1つ目は、「雪崩から身を守るために」と題した雪崩防止研究会など4団体が主催した講演会です。

この雪崩れに関する講演会はできるだけ聴きに行くことにしていますす。

今回の講演内容も雪崩れ発生のメカニズムから昨シーズンに発生した雪崩事故の概要、さらに、低体温症に山岳救急医療についてのお話と盛りだくさんです。

私はこの講演の中で雪崩れ発生事例の詳細を聴くことができるので参加しています。

雪崩による死亡事故があれば新聞などの報道がありますが、具体的な内容が詳しく書かれているわけではありません。

事故の詳細を知ることが雪崩事故に遭わないための知識の集積に繋がると思います。

今回も実際に事故に遭った(起こした)人からのお話もありました。

司会は樋口和生さん(左の男性)でした。右の女性は手話通訳者です。

会場は北大構内にあるクラーク会館でした。

昨シーズンの雪崩れ事例について発表する大西人史さんです。

講演は12:30分から17:00を超える内容の濃いものでした。

残念ながら私は次の講演があるので最後まで聞けなかったのです。

今回の講演を聴いた中で、雪崩に遭った人達が結構な割合で雪崩についての講習会などを受講経験者であることが気になりました。

雪崩れ講習会などで発生のメカニズムや雪崩が起きる可能性を確認する弱層テスト方法などを受講しているはずです。

でも、それらの知識が実際の登山やスキー現場で実践されないなら講習を受けても意味のないことになってしまいます。

また、ビーコンなどの装備が充実してきたのは良いのですが、これらの装備があれば雪崩に遭っても助かる保証を与えてくれるものではありません。

現に昨年の雪崩による死亡事故でも雪崩れ発生15分で救出されていながら亡くなった方がいるのです。

装備を頼りにしてドンドン急な斜面に入るのは無謀というものです。

もっと謙虚に雪山に向かう必要を感じた講習会でした。

参加者には若い人の姿が多く、これらの人達が雪山の怖さを理解して謙虚な気持ちでスキーやボーダーを事故無く楽しんでくれると良いなと思いました。

次に聴きに行った講演会は、服部文祥さんの講演会でした。

この講演会は労山設立50周年記念の一環とした行事でした。

服部文祥さんの講演はなかなか楽しい講演でした。

初めてご本人を目にして感じた印象は、「いい声をしている!」でした。

良く通る力強い声で会場に良く響きます。

会場はほぼ満員と盛況でした。

年齢44歳、今、人生の中で一番力のある年齢でしょう。

服部さんは知床半島の横断や日高の沢を繋いで北から南へ縦断など北海道の山にも足跡を残している人です。

会場では、著作を格安にて販売していました。

サイン入りですので求めた人にとっては記念になる1冊でした。