すっかり秋色が濃くなった札幌です。

10月21日、札幌近郊にある定山渓天狗岳に紅葉狩りへ行ってきました。

同行者はSz氏です。

今日は札幌近郊ということもあって自宅を8時半に出ます。

9時半に登山口到着。

辺りはすっかり紅葉が進んでいます。

登山口辺りの紅葉はこんな具合です。

そして、ここから林道を20分ほど歩くのですが、紅葉が綺麗です。

登山口には5~6台の車が止まっています。

この山は、手短なところであり、そこそこの難易度もあり人気の山なのです。

北海道の紅葉は白樺が中心ですので黄色が多いです。

やはり、赤が入ると引き締まった印象になります。

落ち葉が敷き詰められた登山道を歩きます。

苔むした岩などが目を休ませてくれます。

この山は、標高7百メートルまでは緩い沢登りです。

しかし、2個所ほど難所があります。

1個所は土の急斜面を登りますが、もう1個所は沢沿いの岩壁を上ります。

正面の岩を5~6mほど登り、左へトラバースします。

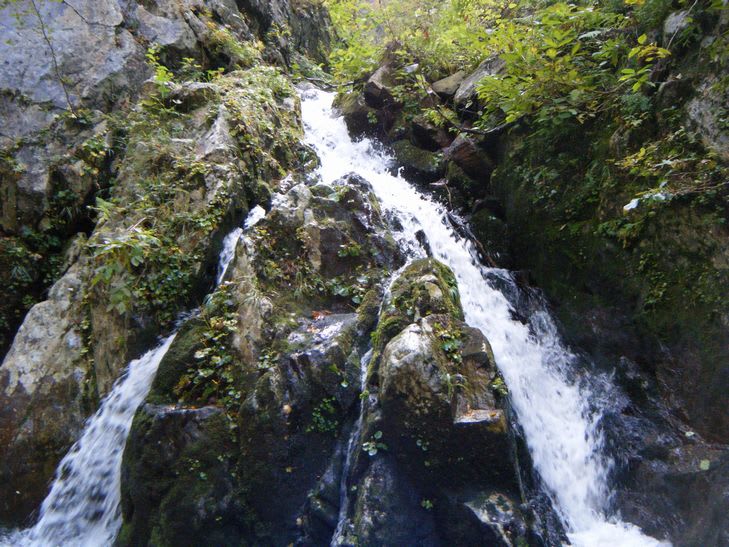

そして、この滝の落ち口へ登ります。

ここの岩が濡れていると足元が滑り、滝の下までの高度感もありちょっと嫌な場所です。

こんな滝のそばも登ります。

これらの滝を過ぎて7百メートルから上は一気に傾斜が増します。

その傾斜が山頂まで続くのです。

そして、下半分は沢登りのような登山道が続きます。

沢登りといっても沢水はそれほど流れていないのですが、足場が悪いので注意が必要です。

こんな岩がゴロゴロした急な沢を登ります。

そして、最後が15mほどロープの張られたルンゼを登ります。

風がゴウゴウ音を立てて吹き抜けます。

冷たくて強い風です。

身体が一気に冷えてきます。

やっと着いた山頂には標識が2つあります。

山頂の木陰にツエルトを出して風を防ぎ、コーヒー牛乳を湧かします。

温かい飲み物が冷たく冷えた身体には最高の飲み物です。

若い男女のグループが登ってきます。

今日は老若男女いろいろな人達が登っています。

こんなに人の多い山はしばらく振りです。

20人は登っていたでしょうか。

特に若い人達が登ってくれるのは嬉しいことです。

下山は風におわれるようにして降りました。

下山途中に見た山肌です。

帰路に見た紅葉に染まる定山渓天狗岳です。

今日は寒い一日でしたが、いい登山が出来ました。

10月21日、札幌近郊にある定山渓天狗岳に紅葉狩りへ行ってきました。

同行者はSz氏です。

今日は札幌近郊ということもあって自宅を8時半に出ます。

9時半に登山口到着。

辺りはすっかり紅葉が進んでいます。

登山口辺りの紅葉はこんな具合です。

そして、ここから林道を20分ほど歩くのですが、紅葉が綺麗です。

登山口には5~6台の車が止まっています。

この山は、手短なところであり、そこそこの難易度もあり人気の山なのです。

北海道の紅葉は白樺が中心ですので黄色が多いです。

やはり、赤が入ると引き締まった印象になります。

落ち葉が敷き詰められた登山道を歩きます。

苔むした岩などが目を休ませてくれます。

この山は、標高7百メートルまでは緩い沢登りです。

しかし、2個所ほど難所があります。

1個所は土の急斜面を登りますが、もう1個所は沢沿いの岩壁を上ります。

正面の岩を5~6mほど登り、左へトラバースします。

そして、この滝の落ち口へ登ります。

ここの岩が濡れていると足元が滑り、滝の下までの高度感もありちょっと嫌な場所です。

こんな滝のそばも登ります。

これらの滝を過ぎて7百メートルから上は一気に傾斜が増します。

その傾斜が山頂まで続くのです。

そして、下半分は沢登りのような登山道が続きます。

沢登りといっても沢水はそれほど流れていないのですが、足場が悪いので注意が必要です。

こんな岩がゴロゴロした急な沢を登ります。

そして、最後が15mほどロープの張られたルンゼを登ります。

風がゴウゴウ音を立てて吹き抜けます。

冷たくて強い風です。

身体が一気に冷えてきます。

やっと着いた山頂には標識が2つあります。

山頂の木陰にツエルトを出して風を防ぎ、コーヒー牛乳を湧かします。

温かい飲み物が冷たく冷えた身体には最高の飲み物です。

若い男女のグループが登ってきます。

今日は老若男女いろいろな人達が登っています。

こんなに人の多い山はしばらく振りです。

20人は登っていたでしょうか。

特に若い人達が登ってくれるのは嬉しいことです。

下山は風におわれるようにして降りました。

下山途中に見た山肌です。

帰路に見た紅葉に染まる定山渓天狗岳です。

今日は寒い一日でしたが、いい登山が出来ました。