9月13日(木)

昨夜は暖かくテントの入口は網だけを閉じていました。

そのため、入口に頭を向けていた私は星空を楽しみながら寝ていました。

朝4時、まだ暗いのですが起きます。

今日はこのC1からソエマツ岳に登りピリカヌプリまでの稜線を歩かなければなりません。

予定では約11時間の行動を覚悟しなければなりません。

いつものように朝食はサッサと雑炊を掻き込み出発の準備をします。

この辺の手際は何も言わなくても各自がてきぱきと済ませます。

5:25分、いよいよソエマツ岳に向かった上二股の右股を登ります。

出だしはまだ目が覚めていないのでゆっくりを心がけて岩を踏みしめます。

ドンドンと水量が細くなっていきます。

それと共に傾斜も増してきます。

こんな滝が次々と現れ、最後は滝の連続となります。

最初は濡れないように水流のそばを登っていましたが、この辺りではそういうわけにはいきません。

水流を跨ぐようにしてドンドン登ります。

最初の940m二股は左に入ります。

今回はganさん(通称ganさん、北海道の沢に関する本の著者)の沢本を参考に登ることにしました。

On氏も順調に登ってきます。

1240m三俣はganさんの本では左股へ入ってから中俣へ乗り越したとありますが、中俣はそれほど難しいとは感じなかったので3人で協議した結果、中俣を登ることにします。

この辺りから高度感がありドンドン標高を稼いでいるのが実感出来ます。

やがて、沢水が涸れて岩だけの沢形を登ります。

その手前で水を汲んでおきます。

沢形が不明瞭になって草付きの斜面が現れます。

この草付き斜面のいたるところにクマの掘り返しがあります。

どこが踏み跡か分からなくなってきます。

辺りがガスで真っ白です。

視界が無いので右手登るとハイ松に突き当たります。

そこでハイ松を回り込むように左へ回り込み草付き斜面を登りきると稜線に出ました。

稜線にはハッキリとした踏み分け道があります。

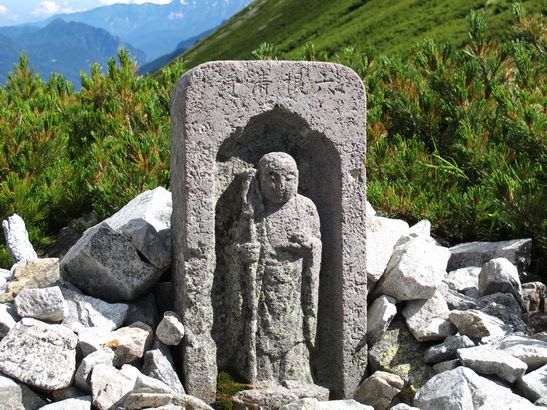

8:00分、ちょうどソエマツ岳の山頂に到着です。

ソエマツ岳の山頂は何もないので視界もない中で本当に山頂か確認します。

On氏が山頂の先を確認すると踏み分け道が消えているといいます。

そして、倒れていた三角点の標石を見つけましたので、ここが間違いなくソエマツの山頂です。

まずは予定時間より早くソエマツ岳の山頂に到着することが出来て一安心です。

本来なら、このソエマツ岳の山頂から神威岳への稜線やこれから歩くピリカヌプリの稜線が見えるはずですが、今は真っ白なガスの中です。

20分ほど休んでからいよいよピリカヌプリへ向かっての稜線歩きのスタートです。

今回の本当の目的はここからの稜線歩きなのです。

ガスで視界のない中、時々消えるような踏み分け道を歩きます。

次々と小さなコブ山が現れます。

その中には岩峰となっている場所もあり慎重に一つ一つを越えていきます。

12:20分、1529mのコブに達した時ガスがパーッと晴れました。

これからある句稜線が見えました。

ピリカププリの山頂はガスの中です。

ここから先は踏み分け道がハッキリしないとganさんの本には書いてありましたが、以外にも踏み分け道は続いています。

その踏み分け道の所々に1センチほどの黒く丸い分が落ちています。

この分は鹿の糞です。

さらにクマの糞もあり、踏み分け道はまさに獣道なのです。

そこを私達も歩かせてもらいます。

天気は相変わらずですが視界が開けてくると俄然やる気が湧いてきます。

これが最後の登りのようです。

最後の登りを登っている時にトヨニ岳方面の稜線が見えてきました。

この稜線を3月に歩いてピリカヌプリまで来たのです。

ピリカヌプリ山頂手前にあるコブに到着。

ここからハッキリした踏み分け道を山頂へ向かいます。

この時に、ピリカヌプリからC1へ下る踏み分け道を探しながら歩きましたが、沢から稜線に向かって数本の踏み分け道があります。

そうこうしているうちにピリカヌプリの山頂へ到着しました。

13:30分、ピリカヌプリの山頂に着きました。

これで3月にやり残した宿題を片づけることが出来ました。

ピリカヌプリの山頂も三角点の標石があるだけです。

その三角点の標石を撫でてしまいました。

山頂には1張りテントが張れる草の平らな場所がありました。

C1に向かっての沢です。

右岸の下の方に雪崩れた様な跡が見えます。

ここまで来ると暗くなるまでにC1へ下る目処が付きました。

ゆっくり休んでから下ります。

山頂から少し戻っていよいよC1への降りです。

最初はガラガラの沢形を下ります。

急な斜面ですので浮き石に足を取られないように慎重に降ります。

1時間ほど下った三俣で水流が復活します。

1250mまで一気に下りました。

ここからは快適な沢降りです。

疲れてはいるのですが、3人の足取りは快調です。

雪崩れ斜面の下に来ると大量の流木があります。

沢靴でこの流木に乗ると滑ります。

慎重にルートを見極めて降ります。

そして、最後に大きな滝が行く手を阻みます。

どこから降るのかと思っていると右岸にハッキリした巻き道がありました。

ちょっと離れてみてもなかなか勇壮な滝です。

最後はこの滝から右岸をへつるとテントが目に入ってきました。

16:40分、テントサイトに到着です。

まずは、このために用意したサッポロクラッシクのビールで乾杯をします。

このビールはノドに沁みて美味しかった~ぁ!

無事に稜線歩きを終えた余韻に浸りながら濡れた服を着替えたり焚き火を焚いたりして過ごします。

この時間は本当に幸せでした!

昨夜は暖かくテントの入口は網だけを閉じていました。

そのため、入口に頭を向けていた私は星空を楽しみながら寝ていました。

朝4時、まだ暗いのですが起きます。

今日はこのC1からソエマツ岳に登りピリカヌプリまでの稜線を歩かなければなりません。

予定では約11時間の行動を覚悟しなければなりません。

いつものように朝食はサッサと雑炊を掻き込み出発の準備をします。

この辺の手際は何も言わなくても各自がてきぱきと済ませます。

5:25分、いよいよソエマツ岳に向かった上二股の右股を登ります。

出だしはまだ目が覚めていないのでゆっくりを心がけて岩を踏みしめます。

ドンドンと水量が細くなっていきます。

それと共に傾斜も増してきます。

こんな滝が次々と現れ、最後は滝の連続となります。

最初は濡れないように水流のそばを登っていましたが、この辺りではそういうわけにはいきません。

水流を跨ぐようにしてドンドン登ります。

最初の940m二股は左に入ります。

今回はganさん(通称ganさん、北海道の沢に関する本の著者)の沢本を参考に登ることにしました。

On氏も順調に登ってきます。

1240m三俣はganさんの本では左股へ入ってから中俣へ乗り越したとありますが、中俣はそれほど難しいとは感じなかったので3人で協議した結果、中俣を登ることにします。

この辺りから高度感がありドンドン標高を稼いでいるのが実感出来ます。

やがて、沢水が涸れて岩だけの沢形を登ります。

その手前で水を汲んでおきます。

沢形が不明瞭になって草付きの斜面が現れます。

この草付き斜面のいたるところにクマの掘り返しがあります。

どこが踏み跡か分からなくなってきます。

辺りがガスで真っ白です。

視界が無いので右手登るとハイ松に突き当たります。

そこでハイ松を回り込むように左へ回り込み草付き斜面を登りきると稜線に出ました。

稜線にはハッキリとした踏み分け道があります。

8:00分、ちょうどソエマツ岳の山頂に到着です。

ソエマツ岳の山頂は何もないので視界もない中で本当に山頂か確認します。

On氏が山頂の先を確認すると踏み分け道が消えているといいます。

そして、倒れていた三角点の標石を見つけましたので、ここが間違いなくソエマツの山頂です。

まずは予定時間より早くソエマツ岳の山頂に到着することが出来て一安心です。

本来なら、このソエマツ岳の山頂から神威岳への稜線やこれから歩くピリカヌプリの稜線が見えるはずですが、今は真っ白なガスの中です。

20分ほど休んでからいよいよピリカヌプリへ向かっての稜線歩きのスタートです。

今回の本当の目的はここからの稜線歩きなのです。

ガスで視界のない中、時々消えるような踏み分け道を歩きます。

次々と小さなコブ山が現れます。

その中には岩峰となっている場所もあり慎重に一つ一つを越えていきます。

12:20分、1529mのコブに達した時ガスがパーッと晴れました。

これからある句稜線が見えました。

ピリカププリの山頂はガスの中です。

ここから先は踏み分け道がハッキリしないとganさんの本には書いてありましたが、以外にも踏み分け道は続いています。

その踏み分け道の所々に1センチほどの黒く丸い分が落ちています。

この分は鹿の糞です。

さらにクマの糞もあり、踏み分け道はまさに獣道なのです。

そこを私達も歩かせてもらいます。

天気は相変わらずですが視界が開けてくると俄然やる気が湧いてきます。

これが最後の登りのようです。

最後の登りを登っている時にトヨニ岳方面の稜線が見えてきました。

この稜線を3月に歩いてピリカヌプリまで来たのです。

ピリカヌプリ山頂手前にあるコブに到着。

ここからハッキリした踏み分け道を山頂へ向かいます。

この時に、ピリカヌプリからC1へ下る踏み分け道を探しながら歩きましたが、沢から稜線に向かって数本の踏み分け道があります。

そうこうしているうちにピリカヌプリの山頂へ到着しました。

13:30分、ピリカヌプリの山頂に着きました。

これで3月にやり残した宿題を片づけることが出来ました。

ピリカヌプリの山頂も三角点の標石があるだけです。

その三角点の標石を撫でてしまいました。

山頂には1張りテントが張れる草の平らな場所がありました。

C1に向かっての沢です。

右岸の下の方に雪崩れた様な跡が見えます。

ここまで来ると暗くなるまでにC1へ下る目処が付きました。

ゆっくり休んでから下ります。

山頂から少し戻っていよいよC1への降りです。

最初はガラガラの沢形を下ります。

急な斜面ですので浮き石に足を取られないように慎重に降ります。

1時間ほど下った三俣で水流が復活します。

1250mまで一気に下りました。

ここからは快適な沢降りです。

疲れてはいるのですが、3人の足取りは快調です。

雪崩れ斜面の下に来ると大量の流木があります。

沢靴でこの流木に乗ると滑ります。

慎重にルートを見極めて降ります。

そして、最後に大きな滝が行く手を阻みます。

どこから降るのかと思っていると右岸にハッキリした巻き道がありました。

ちょっと離れてみてもなかなか勇壮な滝です。

最後はこの滝から右岸をへつるとテントが目に入ってきました。

16:40分、テントサイトに到着です。

まずは、このために用意したサッポロクラッシクのビールで乾杯をします。

このビールはノドに沁みて美味しかった~ぁ!

無事に稜線歩きを終えた余韻に浸りながら濡れた服を着替えたり焚き火を焚いたりして過ごします。

この時間は本当に幸せでした!