(2012.12.17訪問)

またまた登山参拝のはめに。

遅い秋が急ぎ足で去って行くとスグ冬が急ぎ足でやってまいりました。

ポンポン山ってご存知でしょうか? 面白い名前でしょう。京都市西区と大阪高槻

の府境に在る人気の山です。結構な登山者で賑わっています。

今日の目的、神峯山寺(かぶさんじ)と本山寺(ほんざんじ)はこの登山道の中程に在

ります。神峯山寺はともかく本山寺へは登山、二週続けて山寺登山はさすがにし

んどいですワ。

先ずは神峯山寺へ向かいましょう。

[ 神峯山寺 ]

●山号 根本山(こんぽんさん)

●院号 寶塔院(ほうとういん)

●寺号 神峯山寺(かぶさんじ)

●宗派 天台宗

●開山 役小角

●創建 天武元年(683年)

●開基 開成皇子

●本尊 毘沙門天立像

神峯山寺縁起 (神峯山寺HPから)

神峯山寺は天台宗寺院として千年以上の歴史を持つ古刹ですが、伽藍やお堂は天

台宗が伝わる以前から存在していたのです。大和の国葛城山中で修行をしていた

役小角は、北方のおぼろげに見える稜線付近から一点の光を見つけ、その地に向

かいます。そして辿り着いた九頭龍滝で、水神金比羅童子に出会ったのでした。

その金比羅童子は役小角に対し、この地に伽藍を建立するよう告げました。そ

の際に使った霊木から、童子は四体の毘沙門天像を刻んだとされています。そし

て、それらのうち一体は神峯山寺に留まり、第二は北東に位置する京都・鞍馬山

へ、第三は南方に位置する奈良・信貴山へ、第四は神峯山の北峯へと飛び去った

と伝えられているのです。四つの毘沙門天の軌跡を辿れば、この伝説の興味深い

点が現れてきます。

▼道しるべ。

ポンポン山への途中に目的のお寺は在ります。

▼どう見ても鳥居ですね。

神峯山寺HPにはこの鳥居が山門と書かれています。

▼勧請縄。

もうすぐ取り替えが始まるそうです。

▼石標。

日本最初毘沙門天の刻字。

▼仁王門。

▼もう少し分かり易く仁王門。

役小角時代の自然信仰と仏教との習合の結果でしょうか。阿吽の獅子と仁王さん

が侵入者に睨みを訊かせていますよ。

▼仁王門の扁額。山号が記されています。

▼阿吽の仁王さん。

阿形さんは新像か補修済みかで比較的新しいような感じ、吽形さん古姿を保って

いるようです。全身が撮れませんでした。あの無粋な細かいネット、何とかなら

んもんですか。暗い、見にくい、撮りにくい。

▼仁王門を潜ると本堂まで一直線。

▼手水鉢、でいいんでしょうか。

▼さてここからが山寺の雰囲気、本堂への石段。

▼本堂(毘沙門堂)。

桁行5間、梁行5間のほぼ正方形。1間の向背付き。銅葺き屋根。

明和二年(1765年)消失、安永六年(1777年)再建。

本尊 毘沙門天立像。

▼本堂扁額は縦長。毘沙門天王と揮毫されています。

▼本堂向背梁の注連縄。

▼境内の一部。

▼護摩堂。

本堂庭広場の右に建つ新しいお堂。

▼開山堂石標。

▼開山堂。

開祖小角さんを祀るお堂です。

▼開山堂扁額。

小角さんの菩薩号、神変大菩薩号を揮毫しています。

▼開山堂石段。短い石段ですがかなり急。

▼鐘楼。

▼観音堂。

本堂後ろの石段上に建っています。

▼石段に花梨の実が落ちてました。

花梨の木がやたら多いお寺です。今は殆ど落下していますが、幹に花梨の実が落

ちてきます、ご注意くださいの紙が貼ってありました。

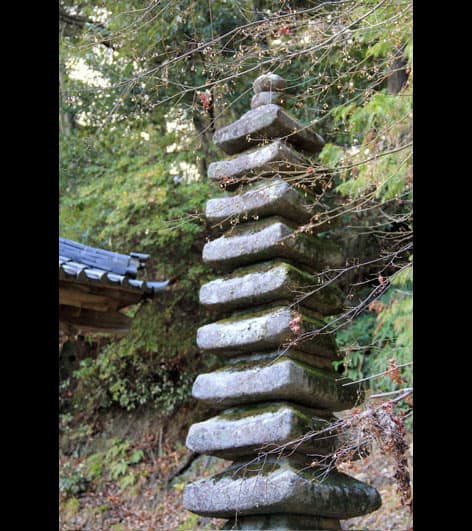

▼十三重石塔。

奈良朝最後の天皇、光仁天皇は息開成皇子に神峯山寺再興を命じ中興。天皇勅願

所として後世に残したと伝えます。この十三重石塔は光仁天皇の分骨供養塔とし

て造立されたと伝わるそうです。

▼観音石像。

▼六地蔵。

▼境内を流れる小川は秋の名残で埋め尽くされていました。

戦いの神、勝利の神として名高い毘沙門天を拝見したくてお寺を訪ねましたが、

ヤッパリ秘仏、本堂もシャットアウト。残念でした。神峯山寺伝説の原点とも云

われる九頭龍滝へも行けませんでした。

さて、これからポンポン山の登山道に挑みましょう。すでに気は萎えかかってい

ます。