(2015.08.08訪問)

このところのバカ酷暑に他府県へ遠征する気になれず、と云って土曜古寺巡りパスする訳にはいかず、どうしょうか。

観音霊場第五番札所葛井寺の御朱印はまだ貰ってなかった「そうだ葛井寺へ行こう」というわけで阿倍野から近鉄に

乗り藤井寺駅で降りた次第でございます。

葛井寺はありがたいお寺です。街中寺の典型、駅を降りてユックリ五分、西門に着きます。嬉しいじゃありませんか、

坂道山道ありません、勿論石段もありません。しかも最高の千手観音がいらっしゃるんです。

▼寺号石柱。

[ 葛井寺 ]

●山号 紫雲山(しうんざん)

●寺号 葛井寺(ふじいでら)

●宗派 真言宗御室派(しんごんしゅうおむろは)

●勅願 聖武天皇(しょうむてんのう)

●開基 伝 行基(ぎょうき)

●開創 伝 神亀二年(725年)

●本尊 十一面千手千眼観音菩薩(国宝)

▲拝観料 境内自由 御朱印300円

▲拝観時間 8:00~17:00

▲大阪府藤井寺市藤井寺1-16-21 電話 072-938-0005

▲http://www.geocities.jp/saikoku33_5/index.html

▲西国三十三カ所観音霊場第五番札所

▲ 近鉄南大阪線「藤井寺駅」徒歩5分

▼仁王門(南大門)。三間一戸の楼門、入母屋造、本瓦葺。寛政十二年(1800年)建立。

葛井寺縁起(葛井寺HPより抄出)

百済王族辰孫王子孫、王仁氏一族の「葛井給子」が聖武天皇の仏教興隆政策に協力し、国家鎮護の寺として創建。

聖武天皇の勅願による、七堂伽藍の建立で、薬師寺式の伽藍配置を整えていたと考えられます。古子山葛井寺(紫雲山

金剛琳寺ともいう)の勅号をいただき、春日仏師に命じて千手千眼観世音菩薩を造立、神亀二年(725年)三月十八日行

基によって開眼。大同元年(806年)平城天皇皇子阿保親王が伽藍の修復、次いで在原業平、真如親王等が諸堂を造営。

永長元年(1096年)大和明日香の藤井安基が当時の荒廃を歎き、伽藍の大修理に尽力。この事より安基の姓をとり、藤

井寺ともいいます。(地名はそのまま藤井寺と残ります)永正七年(1510年)八月八日大地震より諸堂が倒壊、そのあと

再建のため諸国に勧進、修復され現在の規模になりました。

▼金剛力士阿形像。

▼金剛力士吽形像。

いずれの仁王さんも相当酷いことになっています。

▼仁王門から境内。

▼仁王門を潜りスグ右手茶処の隣、空海さんを祀る大師堂があります。

▼本尊弘法大師空海さんの坐像。

▼旗掛けの松。

楠木正成が戦勝祈願に非理法権天菊水旗をこの松に掲げ、藤井寺合戦に大勝した由緒があるようです。

▼こんな観音さんもおられます。

中々いいお顔をされた専心龍乗観世音菩薩立像。

▼阿弥陀堂。

▼本尊阿弥陀如来立像。

本尊の左右には、聖衆来迎図に則り二十五菩薩が祀られています。

▼紫雲石灯籠。聖武天皇寄贈と伝わるそうですがこれはレプリカ、

ホンモノはいたみが激しく別に管理しているそうです。

▼鐘楼。

▼空海さんお手掘り井戸の手水鉢。

▼本堂。桁裄五間、梁間六間、入母屋造、本瓦葺。江戸期安政五年(1776年)建立。

▼本堂正面。

▼内陣に架かる扁額と奉納額。

▼本尊十一面千手千眼観音菩薩(国宝)(秘仏)。

像高144.2cm、脱活乾漆法、合掌主手2本と脇大手38本、小手1001本、計1039本の手が円形に配手されている。

合計1041本の手、まさに千手千眼観音の典型的な姿をしているお像です。

今日は残念ながらお会い出来ません。毎月18日に御開帳です。

本尊写真はネットからもらって来ました。

▼護摩堂。

▼護摩焚ススで天井をはじめ天蓋や仏像まで真っ黒け、この黒が艶消し黒で実に綺麗なんです。

▼本尊不動明王坐像。

お顔は憤怒相なんですが、もう一つ迫力が伝わって来ないおとなしいお不動さんですネ。

▼左に真っ黒けの役行者が前鬼と後鬼を従えていつものポーズで。

▼いい木陰を作っている藤棚。

▼でもないか、ムラムラに日焼けしそうな気が……。

▼藤満開時はこんな感じ。

写真は葛井寺HPからお借りしました。

▼護摩壇がありました。

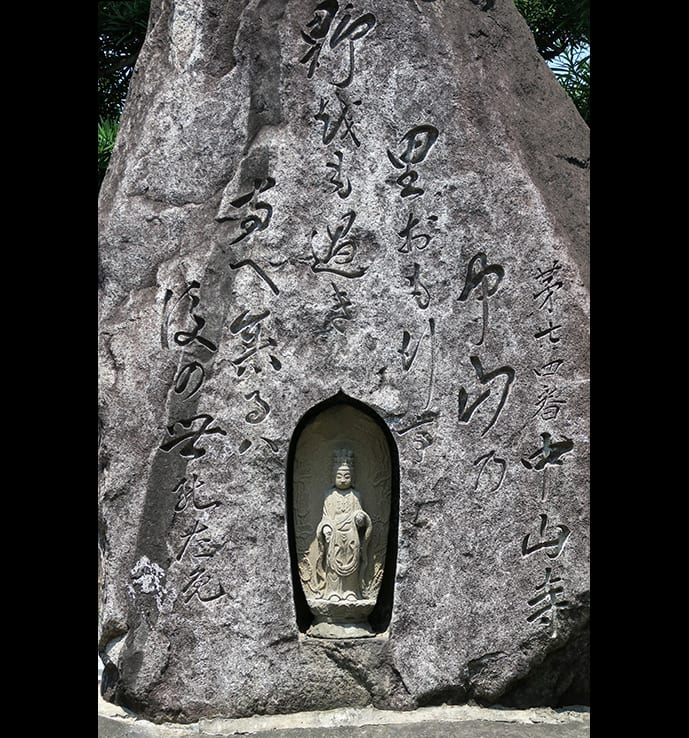

▼三十三カ所巡りが出来ます。巨石に各お寺のご詠歌を刻し、

本尊の観音さんをはめ込んでいる立派な碑です。

こんな立派な三十三カ所巡り、見たことないですワ。

ちなみにこの写真は第二十四番中山寺の碑で、我が家の菩提寺です。

▼西門(重文)。四脚門、切妻造、本瓦葺。慶長六年(1601年)豊臣秀頼再建。現存する最古の建物。

ほとんどの参拝の方はこちらから入山されているようです。

▼寺号石柱。

▼西国三十三カ所観音霊場第五番札所の御朱印です。

仁王門と西門には大きな千日まいりの文字が掲げられています。これは、毎年8月9日に行われる観音信仰に由来する

行事で、この日に参拝すれば4万6千日お参りしたのと同じご利益があるといわれています。その準備でしょうか、

テント張りや電飾電線の用意などで境内はかなりごちゃついていました。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。