(2018.01.27訪問)

久々の西名阪を新大和路号は疾走中! 相変わらずこの高速道路はクルマが途切れる事がありません。天理ICから天理市内を通り

169号線を南下、左手に山の辺の道、大和青垣の山並みを望みながらしばらく走ると、崇神天皇陵の手前に長岳寺の道標、左に折

れればお寺はすぐそこに。長岳寺では著名な本尊阿弥陀三尊を見ることができます。この三尊は玉眼入り像としては最古の像らし

く、今日はその玉眼像とにらめっこをするために長岳寺に向かっています。

▼参道。

[ 長岳寺 ]

●山号 釜の口山 (かまのくちさん)

●寺号 長岳寺 (ちょうがくじ) 愛称釜口大師

●宗派 高野山真言宗 (こうやさんしんごんしゅう)

●勅願 淳和天皇

●開基 弘法大師空海 (こうぼうだいしくうかい)

●開創 天長元年 (824年)

●本尊 阿弥陀三尊

▲拝観料 350円 朱印300円

▲時間 9:00~17:00

▲奈良県天理市柳本町508 Tel.0743-66-1051

▲JR桜井線「柳本駅」下車、東へ徒歩20分

近鉄天理駅からバス桜井方面行、近鉄桜井駅から天理方面行 長岳寺で下車。 東へ徒歩5分

西名阪自動車道「天理IC」から国道169号を南へ約6km

長岳寺縁起

天長元年 (824年) 弘法大師空海が淳和天皇の勅願により大和神社 (おおやまとじんじゃ) の神宮寺として創建。

盛時には塔頭四十八坊、衆徒三百余名を数えた。

▼大門。長岳寺の総門。六脚、切妻造、本瓦葺。寛永十七年(1640年)再建。

▼参道。

▼雪が残っています。

▼鐘楼門。

▼鐘楼門。梵鐘はありませんが鐘楼門と云ってます。

▼本堂。桁行五間、梁行四間、入母屋造、本瓦葺、正面一間向拝付。天明三年(1783年)再建。

▼本堂前面。

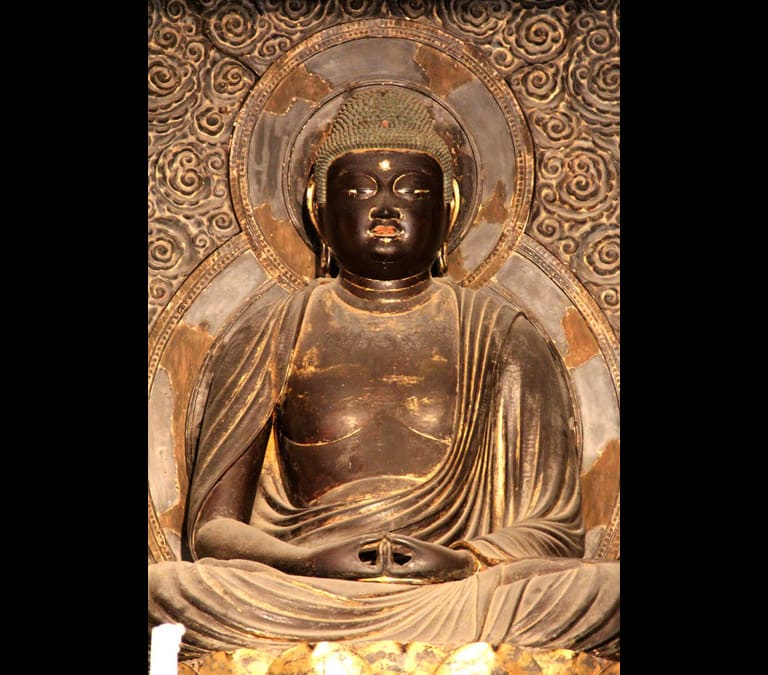

▼本尊阿弥陀三尊像(重文)。中央本尊阿弥陀如来坐像、右脇侍観音菩薩半伽椅座像、左勢至菩薩半伽椅座像。

この三尊は我が国初の玉眼入り像として最古の像。

写真では判りにくいですが、本尊両端の半伽椅座像の脚を見て下さい。片足を垂らしています。これも中々例を見ませんネ。

▼本尊阿弥陀如来坐像(重文)。木造、像高半丈六、仁平元年(1151年)造像。

▼増長天立像(重文)。木造、仁平元年(1151年)造像。

▼多聞天立像(重文)。木造、仁平元年(1151年)造像。

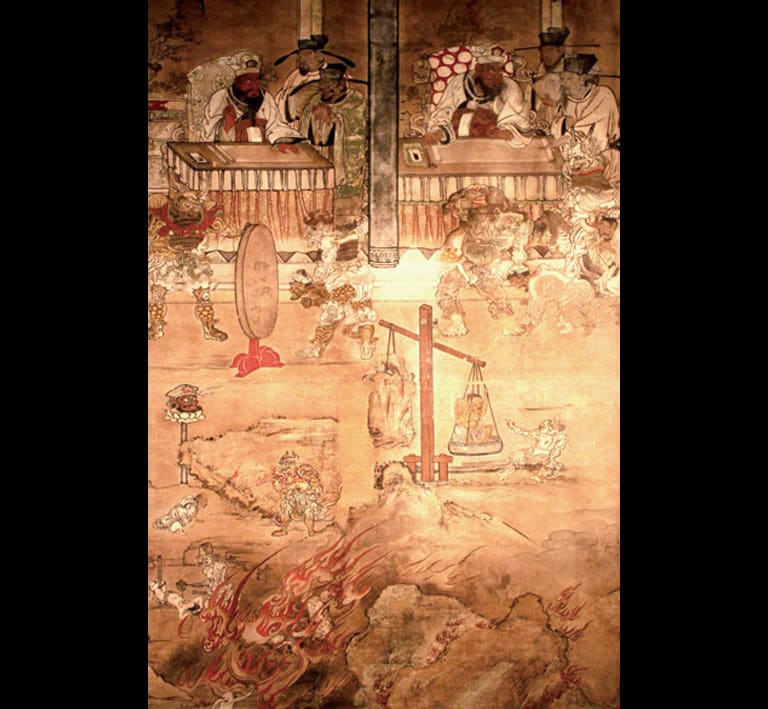

▼大地獄絵。狩野山楽筆、安土桃山時代。写真は閻魔庁閻魔王図部分。

九幅の軸で構成され、全体が一枚の絵となっているそうです。

▼本堂裏。頭隠してなんとやら。

▼本堂から見た放生池。全面凍結、鯉達はどうしてるんでしょうネ。

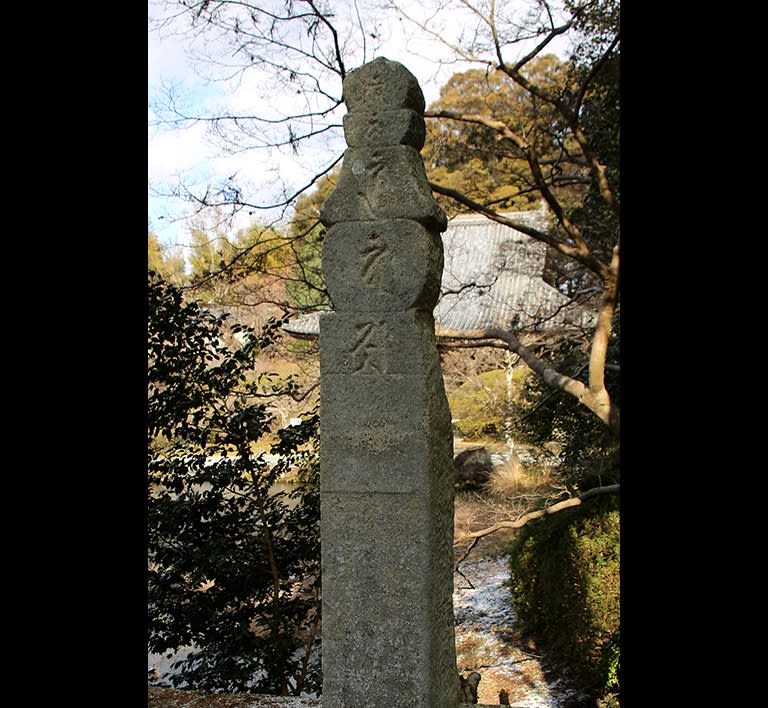

▼本堂前に建つ練塔。塔身に金剛界四仏の種子が彫られています。八層石造塔 鎌倉時代後期。

▼お不動さんの石像。外では見れないユニークさ。

▼本堂前の石段を上り高台へ行ってみましょう。

▼拝堂。このお堂は大師堂の拝殿です。

▼拝堂扁額。

▼最奥の扉が少し開けられ、大師堂が拝されるように設えてあります。

▼大師堂。

▼扁照殿と書かれている大師堂扁額。扉は完全〆切、内部は窺い知れません。

放生池を巡る池泉回遊式庭園を回ってみましょう。

▼これは宝篋印塔でしょうか、背の高い石塔です。

▼鐘楼。

▼空海さん石像、目がリアルです。

▼歌碑。

▼石造りの卒塔婆。何やら梵字が刻まれています。

▼放生池対岸からの本堂です。相変わらず池は全面凍結。

▼各所に石仏が。

▼庫裏山門。庫裏に素晴らしい菩薩が居られるんです。

▼台所の照明。

▼小さいながらもきれいなお庭。

▼庫裏延命殿内、正面のこの方が普賢延命菩薩、やはり象に乗ってます。

▼普賢延命菩薩。千手の普賢さんて珍しくないですか。

▼右真手が握る三鈷杵、間違いなく密教菩薩です初めて見ました。

造作要素の多い条件で破綻なくバランス抜群、そして男前。久々に納得の普賢さんでした。

▼このお寺には人嫌いなニャンコが多いんですが、こいつだけ逃げないで一人暴れをやってました。

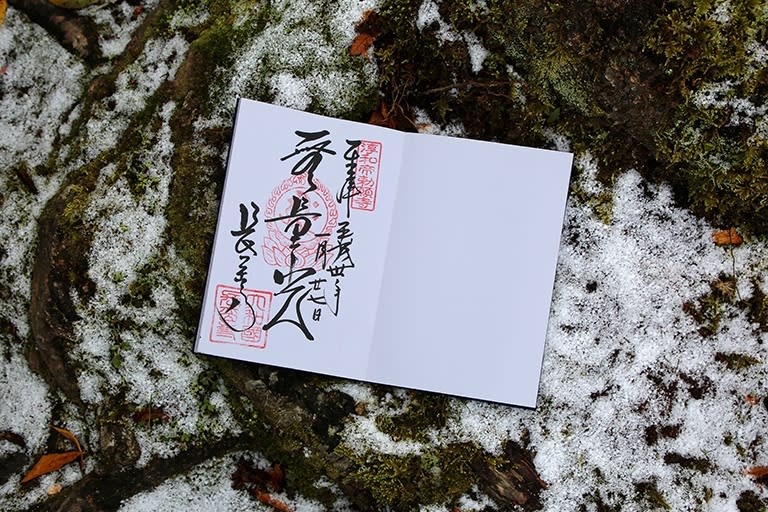

▼ご朱印です。

放生池は凍り、人っ子一人いない冬枯れの境内はやはり寂しいもんです。数日前の雪の名残がところどころ残り、寂しさをより一

層高めているようです。常々お寺巡りは冬場に限ると云っているんですが、これって負けず嫌いなんでしょうか。

そうそう、本尊とにらめっこは出来ません、須弥壇までちょっと距離がありすぎました。

長岳寺 オ シ マ イ

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます