(2011.02.05 訪問)

橿原、飛鳥、高取路をひたすら南へ吉野路を行きます、今日目指すのは、吉野の

名刹世尊寺。吉野と云っても山深いところではありません。吉野路大淀町のささ

やかな丘陵地にこの名刹は法灯を守っています。周辺は住宅地で、1400年の時を

刻んだ地とはとても思えません。が、吉野の大寺はその面影を感じさせる遺跡を

残し、往時の寺勢を偲ぶことは出来ます。先週の巨勢路は少々ショボかったので

今日はリキが入ってますです。

[ 世尊寺 ] せそんじ

●山号 霊鷲山(りょうじゅせん)

●寺号 世尊寺(せそんじ)

●宗派 曹洞宗

●開基 聖徳太子

●本尊 阿弥陀如来坐像

世尊寺縁起

聖徳太子が父用明天皇の勅を受け、建立された比曽寺がその緒と伝わるそうです。

このお寺は比曽寺、法興寺、四天王寺、法隆寺と共に聖徳太子建立四大寺院の一

つであり往時は隆盛を極めたと云います。その後比曽寺、吉野寺、現光寺、栗天

奉寺、世尊寺と寺名の変遷はいかにこのお寺が栄枯盛衰を繰り返したかが理解出

来ます。武家政治の台頭で情勢の激変と、吉野という僻遠の地のため無住荒廃を

辿り、江戸中期雲門即道禅師が伽藍整備図り、曹洞宗寺院として霊鷲山世尊寺と

して今の姿になったと伝えています。

日本書紀や残されている瓦などから少なくとも飛鳥時代(7世紀後半)には存在

していたと推測されているお寺です。

▼山門。

旧道に面して山門があります。お判りになるでしょうか、山門からは中門と本堂

が一直線に見渡すことが出来ます。山門から中門までは相当な距離があり、往時

の寺域の広さがこれだけでも実感出来ます。

▼山門偏額。

雲門即道禅師の書。日国、最初、法屈と書かれています。

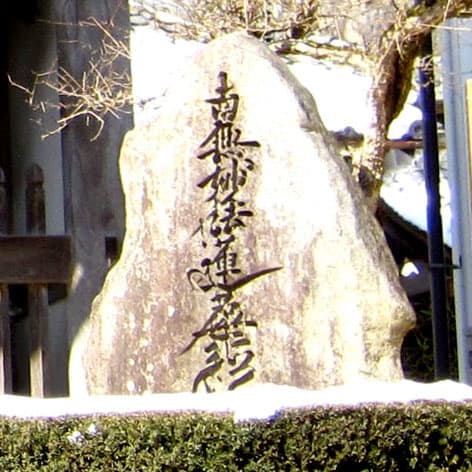

▼史跡石標。

史跡比曽寺跡の石標が目をひきます。

▼参道。

さぁいらっしゃいと悠然と懐深く迎えてくれているような、全てに広々とした参

道です。

▼中門。

左右に回廊が巡っています。霊鷲山の山号が揮毫された大きな偏額が掲げられて

います。

▼手水鉢。

さり気なく置かれていますが水盆の水はどこから?

▼鐘楼。

回廊東角に重厚な二層鐘楼。立派な梵鐘がかけられています。

▼太子堂。

聖徳太子像が本尊。十八世紀前期の建立。元の太子堂は587年聖徳太子が創建。

仏壇部を角屋として突出させる形式は、珍しい建築らしいです。この日は扉が閉

められ入堂は出来ませんでした。

▼太子堂偏額。

法王殿と書かれています。

▼本堂。

本堂は、昭和43年の再建。旧比曽寺の講堂跡に建てられており27個の礎石が残っ

ています。中門から一直線、堂々とした向拝付き本堂。本尊は阿弥陀如来坐像。

今日はご住職がご不在なので奥様が本堂内を案内して下さいました。ご本尊は

中央須弥壇に荘厳されています。須弥壇左に木造十一面観世音菩薩立像が佇んで

います。このお像がなんとも素晴らしく、しばらく離れることが出来ませんでし

た。

▼本堂偏額。

墨跡鮮やかに知恩報徳と書かれています。

▼本堂本尊阿弥陀如来坐像。

本尊阿弥陀如来の由緒伝承は、日本書紀にある、欽明天皇期茅渟海の海中に光輝

くものがある。天皇命じて海上を探させると、クスの大木の輝くのを発見した。

天皇仏師に仏像二躯を造らせた。今、吉野寺に光を放つ樟木の像なり。と云うこ

とです。

実際の造像は、藤原時代らしいです。

▼境内。

丸く植栽された木はつつじです。

▼壇上桜。

本堂うしろに聖徳太子御手植えと伝えられる桜があります。古木の雰囲気はあり

ませんが、枯れた旧木根元から新たに芽吹き今の姿になったといいます。不老長

寿、無病息災、心身壮健のご利益バツグンらしいです。

桜と云っても花のない桜ほどな~んも感じなく味気ないものはありませんですネ、

はい。

▼芭蕉句碑。

世にさかる 花にも念佛 まうしけり

元禄元年芭蕉がこのお寺を参詣した時、壇上桜を眺めて詠んだ句。

▼十三重石塔。

▼金堂跡礎石。

▼東塔跡礎石。

東塔は、文禄期豊臣秀吉により伏見城へ、慶長期徳川家康によって三井寺に移転。

現在重文。

▼西塔跡礎石。

西塔は戦乱によって焼失したと今昔物語に記されているそうです。

▼鎮守社鳥居と拝殿。

山門右側に天照大神社が鎮座。祭神天照大神。世尊寺鎮守社、旧比曾村の氏神。

▼鎮守社本殿

旧比曽寺はかなりの寺勢を誇った寺であることは、残る旧お堂の礎石を見てもよ

く分かります。東西両塔、金堂、講堂とそれを囲む回廊状から薬師寺式伽藍配置

の大寺院であった往時の盛況が偲ばれます。栄枯盛衰は歴史の流れ、しかし今に

残る世尊寺は、整然と法灯を守り、往時の寺勢を僅かではあっても伝えている気

がします。

なんですなぁ、花のお寺のシーズン外の訪問は実に静かですが、実に寂し~い。

このお寺は花の寺で各シーズンはスゴイらしいですよ!