(2013.03.09訪問)

ビックリするほど暑い一日でした。変な国から飛んでくる砂とピーエムなんとかと花粉で首から上がグチャ

グチャの我が身を嘆きつつ、今日はうちの奥さんのたっての希望で、初めて銀閣寺を訪ねました。

歩いていて、隣はサラッと何事も無い風で、こっちはハックション連発、涙は出るは、目は痒いはで散々な

一日でした。

と云う訳で今日の写真は全部ピンが甘いです。

それにしても、人気のあるお寺なんですね、ビックリしました。

▼錦鏡池越しに観音殿 (国宝)。通称これを銀閣と呼んでいるんですね。

[ 銀閣寺 ]

●山号 東山 (とうざん)

●寺号 銀閣寺 (ぎんかくじ) 正称 慈照寺 (じしょうじ)

●宗派 臨済宗相国寺派 相国寺塔頭

●開基 足利義政 (あしかがよしまさ)

●開山 夢窓国師 (むそうこくし)

●創建 文明十四年 (1482年)

●本尊 釈迦如来坐像

●平成六年(1994年)「古都京都の文化財」として世界遺産に登録。

▲京都府京都市左京区銀閣寺町2 電話/075-771-5725

▲拝観料 600円

▲京都市バス「銀閣寺道」下車徒歩10分

銀閣寺縁起 (銀閣寺HPより抄出)

足利義政は文明十四年(1482年)に東山山荘造営に着手しました。政務を嗣子義尚に譲り、義政はこの地に

移りました。そして文明十七年(1485年)禅室として西指庵が完成すると落髪して喜山道慶と称して出家し

たのです。文明十八年 (1486年) には自身の持仏堂として東求堂ができています。長享元年 (1487年) には

東山殿会所、泉殿が完成し、長享三年(1489年)3月には銀閣(正式名称は観音殿)の立柱上棟が行われま

した。義政の死後、遺命により東山山荘を禅寺に改めて夢窓国師を勧請開山とし、寺号を義政の院号慈照院

殿に因み当初慈照院と称しましたが、翌年慈照寺と改名されました。当寺第一世は宝処周財、第二世維山周

嘉は義視の第二子将軍義稙の弟で当時まだ十五歳でした。その後歴代の住職は戦国時代を乗り越え、観音殿、

東求堂などをまもりぬいたのです。

▼参道。

▼境内案内板。

▼総門。

▼参道両脇は大刈り込みの生け垣と銀閣寺垣の竹垣が続きます。

▼中門をくぐるとすぐ左の庫裡。

▼大玄関へと続きます。

▼本堂から銀沙灘 (ぎんしゃだん) と向月台砂盛り (こうげつだい) 越しに観音堂 (銀閣) を望む。

▼銀沙灘 (幾何学模様の砂州) と向月台 (砂盛り)。

▼本堂と銀沙灘。

▼東求堂 (国宝)。本堂横に建てられている書院。義政の持仏堂。

▼錦鏡池東南、洗月泉に落ちる一筋の滝。

▼洗月泉の中央に真ん中が窪んだ石があります。

誰がはじめたのか窪みに小銭を投げいれた結果が今はこの状態。

▼境内を囲む銀閣寺垣。

▼展望台から市街が一望。

▼展望台から。

▼展望台から銀沙灘を見るとこんな感じ。

▼展望台から観音堂 (銀閣) を見るとこんな感じ。

▼境内は見事に手入れが行き届いています。苔がきれいです。

▼観音堂屋根のテッペンには、金閣の鳳凰とソックリの鳳凰が羽を広げいます。

金閣はキンピカ、こちらは鈍色。

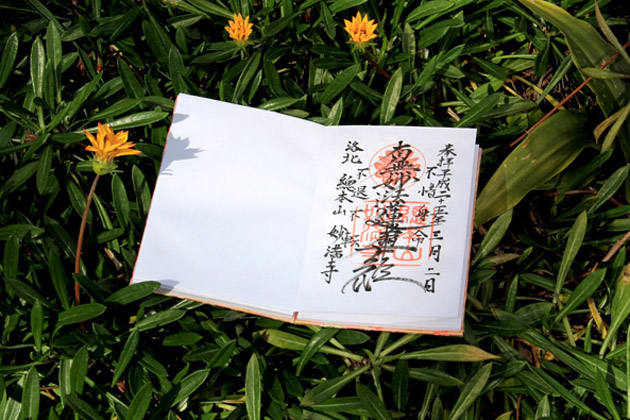

▼銀沙灘に置いて撮った御朱印です。朱印帳を忘れたので帰ってから貼っときます。

▼見てくださいこの人波、帰りの参道です。

将軍義政の現実からの逃避、そして隠棲の場として隠家、自己満足の集大成がこのお寺の成り立ちと言えば、

言い過ぎでしょうか。彼の奥さんも大変な人のようで、この人からも逃げたかったようですネ。

ボクにはお寺という印象はありませんでした。ファファファックション!

銀閣寺 オ シ マ イ !