(2013.03.11訪問)

今日の迷車大和路号は正真正銘大和路を走っています。南阪奈道を葛城ICで下り、山麓線葛城古道を北へ数分で当麻寺に着きます。

當麻寺は真言宗と浄土宗の二宗護持の少々珍しいお寺、今日は本院をスルーして境内西端に位置する浄土宗の塔頭奥の院を先に訪ね

ました。このお寺、京都の本山知恩院の奥の院として建立されたお寺だそうですが、浄土庭園が凄い、広い、きれい。花の彩りピー

クともなれば極楽浄土そのもので凄い人出になると聞きました。今の時季はモノトーンのみ、彩りありませんが静寂な無荘厳もまた

荘厳の美。と思える庭園でした。

▼楼門 (重文)。正門のはずなんですが、不思議なところに建ち通行は出来ません。

[ 當麻寺奥の院 ]

●山号 二上山 (にじょうざん)

●寺号 當麻寺奥の院 (たいまでらおくのいん) 當麻寺塔頭

●宗派 浄土宗 (じょうどしゅう) 大和本山

●勅許 後光厳天皇 (ごこうごんてんのう)

●開山 誓阿普観上人 (せいあふかんしょうにん)

●創建 応安三年(1370年)

●本尊 法然上人像

▲奈良県葛城市當麻1263 TEL. 0745-48-2008

▲拝観料 300円 朱印 300円

▲時間 8:00~17:00

▲http://www.taimadera.or.jp

▲圓光大師第九番霊場 西山国師第十四番霊場

▲近鉄南大阪線「当麻寺駅」下車 徒歩約15分

南阪奈道路「葛城IC」を下り信号左折約10分

西名阪「柏原IC」を下り約15分

▼楼門扁額。

當麻寺奥の院縁起 (當麻寺奥の院HPより抄出)

當麻寺塔頭奥院は、浄土宗総本山知恩院の奥之院として建立された寺で、最初は往生院と呼ばれていました。知恩院第十二代誓阿普

観上人が知恩院の御本尊として安置されていた法然上人像を後光厳天皇の勅許を得て応安三年当地に還座して建立した寺で、浄土宗

の大和本山として多くの人々の信仰を集め今日まで護持継承されて来た名刹です。 本堂、大方丈、楼門、阿弥陀堂、庫裡等今に残る

伽藍に往古の宗教活動の偉大さがうかがわれます。

▼参道。

▼鐘楼。

▼参道。

▼庫裡。入山受付、ココでご朱印を頂きます。

▼大方丈への玄関。大方丈拝観は出来ません。

▼大方丈の赤漆喰塀、五本線が目立ちます。小さな出入り口なのか窓なのかよく分かりませんが、ここからしか大方丈の前庭、二河

白道の庭を見ることが出来ません。

▼大方丈 (重文)。慶長十七年(1612年) 建立。

▼大方丈の前庭、二河白道の庭。浄土教で阿弥陀仏の救いを説く比喩 。火の河(赤い砂)と水の河(白い砂)を人の貪欲と怒りにたとえ、

この間にある白い道は極楽に通じる道で、往生を願う信心にたとえる比喩です 。

▼境内。中央本堂、左阿弥陀堂、右大方丈。

▼本堂 (重文)。本尊法然上人像。桁裄七間、梁間五間、寄棟造、本瓦葺き。慶長九年 (1604年) 再建。

▼本堂扁額。

▼金箔巻の太い柱の向こう本堂内陣。本尊法然上人は須弥壇奥のお厨子の中、拝見出来ずです。

▼内陣の扁額。

▼本堂。

▼本堂の左となりに建つ阿弥陀堂。本尊阿弥陀如来坐像。桁裄三間、梁間六間、入母屋造、本瓦葺き。納骨堂です。

▼阿弥陀堂内陣。中央に本尊が祀られています。

▼本尊阿弥陀如来坐像。穏やかなお顔、半眼ですが見上げる位置によって目を合わすことが出来るのかも。

▼阿弥陀堂。

▼境内東に建つ名号石二柱。

▼奥の院境内から東塔が見えます。西塔は現在修復中、覆い屋にスッポリです。

名勝浄土庭園

本堂裏手一帯一段高い所に浄土庭園が広がっています。このお庭もシーズンともなれば折々の花々がお庭を彩り、宝池を中心にまさ

に極楽浄土をこの世に再現しているお庭なんですが、今の時季、岩と石と砂が織りなすモノトーンのみ、早い話が彩り何もありませ

ん。しかし静寂の美も侮れませんヨ。

▼枝垂れもこの通り。

▼阿弥陀堂下の石の島。

▼色がありました、ピンクです。

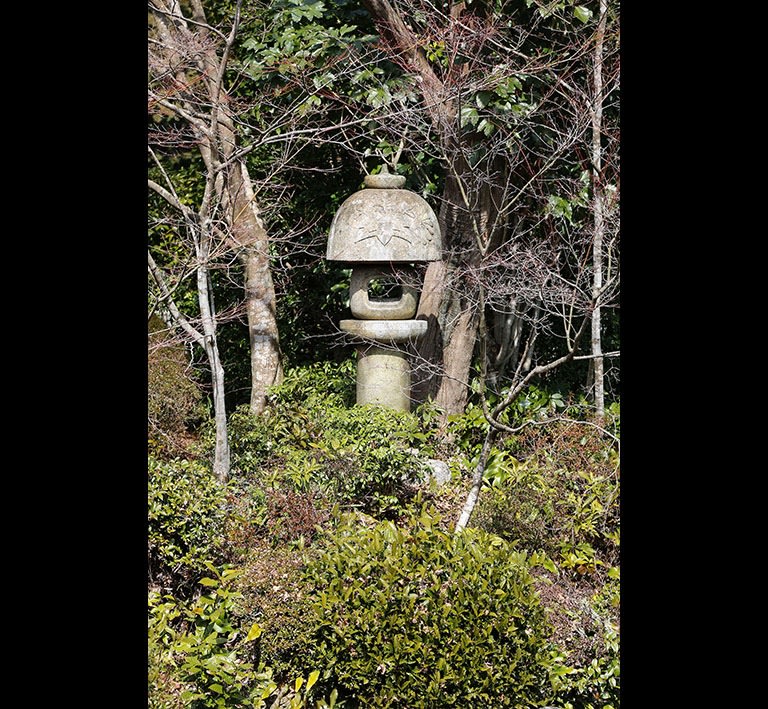

▼造山には石の合間にツツジの刈り込みがあり、高い杉との高低の変化が楽しめます。

▼くりから龍の石彫り。

▼浄土庭園の中心に宝池。

▼石の多さに感心します。

▼宝池。

▼阿弥陀さんが見えてきました。

▼一番高い所に阿弥陀さんがお坐りです。端正な石像です。

▼どうですこの柔和なお顔、よくこれだけのお像が彫れるもんです。このお顔を見るだけで花の彩りいりません。

▼パラパラと来たようなんで、浄土庭園おしまいです。

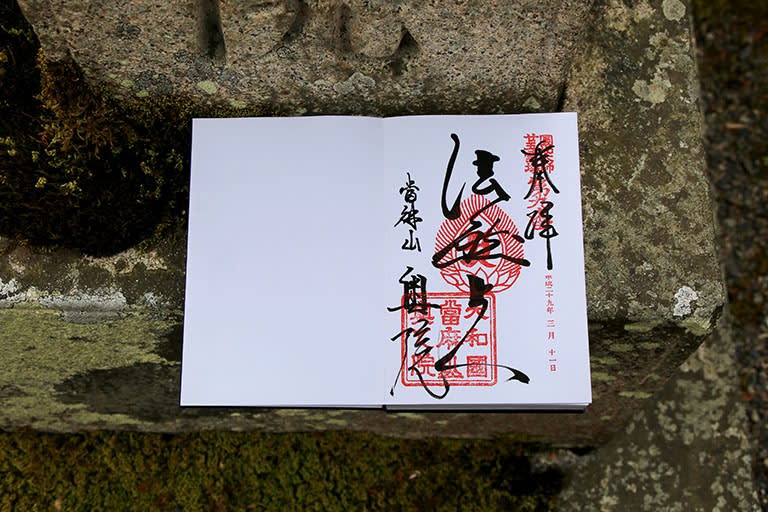

▼ご朱印です。

真言宗と浄土宗の二宗護持のお寺と云うことですが、本院當麻寺が612年、奥の院が1370年開創でその年代差750年、そんな時代

差が一寺院に存在する不思議、密教と顕教、教義や主張に差がある両宗、どういう背景があるのか知りたいもんです。

浄土庭園で極楽浄土を味わった次は、本院當麻寺を拝観します。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。