コロナ禍で半年くらい前に解除になった時に伺った以来、12月8日(半年ぶり)に回らない鮨屋さんに行ってきました。

いつもお世話になっている書道家の内田藍亭(らんてい)先生と、八王子「戸吹鮨忠」さんで小さな(二人だけの)忘年会?を開催いです。

場所は八王子駅から路線バスに揺られて30分くらいのところです。

駅改札で待ち合わせです。

最初はかなりの乗客もいましたが、終点の戸吹辺りでは二人だけになりました。

まさに路線バスの旅です。

その日は小雨降る中、終点の戸吹に着きました。

バス停近くが、目的の店「戸吹鮨忠」さんです。

この鮨屋さんは書道を愛好する方はご存じかと思います。

壁面いっぱいに鈴木方鶴先生が書かれた「昌楽(しょうらく)」が目立ちます。

「さかんにして たのしい」と言う意味です。

私のブログでは良くご紹介している店ですが、若いころからこの店に来たことがある 友人の書道仲間にご案内いただいたのが発端です。

お店に入ると・・・

部屋の間仕切りに、桑原翆邦先生が書かれた板戸があります。

(この日は収納されていました)

桑原翆邦先生の門下である吉野大巨先生(私の先生)も、この板戸の前でパチリしていました。

現在の天皇陛下が皇太子時代に書道をお教しえした先生でもある桑原翠邦先生(東宮御所書道御進講)板戸に書いたものです。

同じく桑原翆邦先生が88歳(米寿)の時に書かれたものを、吉野大巨先生が寄贈された額装です。

我が家にも82歳の時に書かれた額装がありますが、これは家宝として飾っています。

座敷は椅子席でこんな雰囲気です。

座敷正面には内田藍亭(らんてい)先生が書かれた「笑顔」の軸装が見えます。

さて、ここからサプライズが始まりました。

藍亭先生がバッグから取り出したのは・・・。

お店の「鮨忠」さんの篆刻印(青田石に刻くした白文の印)でした。

わざわざ刻っていただき、お持ちになったのです。

お店の箸袋に押すと、いっそう重みのある感じがいたします。

祝いの時は朱色で、仏事の時は青色をとご説明がありました。

なるほど・・・。

大将も若大将も大喜びでした。

同じく、私にもと名の雅印をいただきました。

刻していただくには、それなりのお値段になります。

早くもクリスマスプレゼントです。

このような篆刻(てんこく)・落款(らっかん)印は手紙やハガキ、年賀状にサインとして使う事もできれば、名刺の名前の横に装飾として推す事もできます。

篆刻(落款印)は個人や組織を特定、または証明するものと使われてきましたが、今では使い方は人それぞれで無限大です。

うれしい限りです。

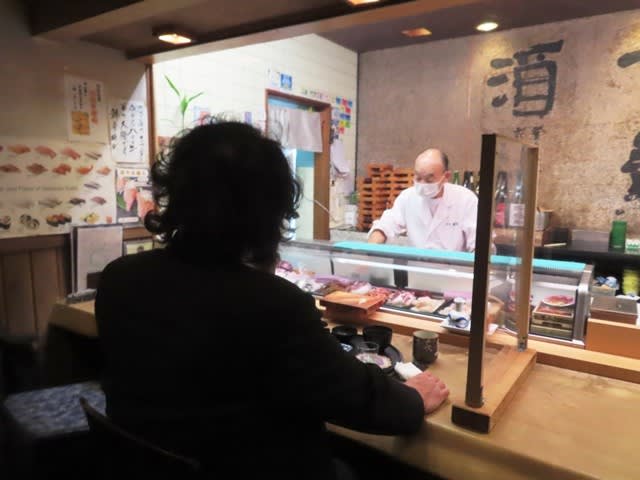

さて、目的は回らないお鮨屋さんでの小さな(二人だけの)忘年会です。

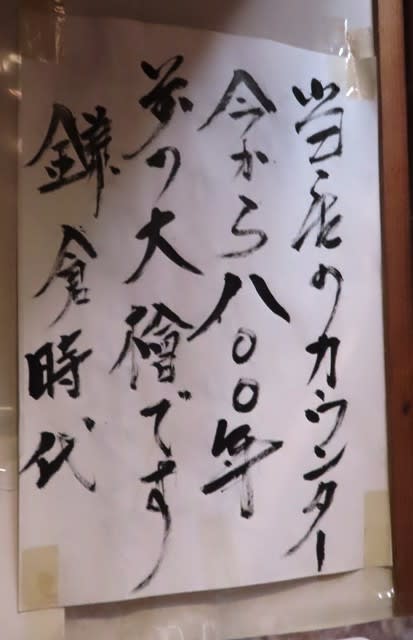

このカウンター(檜)は鎌倉時代800年前の大檜です。

さぁ~これからが勝負です。

大将に美味いものだせ!と挑みます。

ガリだって見事に置かれます。

先ずは生ビールですね。

健康と益々のご繁栄と祈って・・・。

若大将が育てたオーガニックのなんとか芋のドライフルーツも美味しい!

あとは、あん肝や・・・忘れました。

そして奥様のご出身地である秋田の名酒「政宗」からです。

おっと、ハマグリから来たか!

絶妙な焼き加減です。

そして煮つけも酒に合う味で、大きさもちょうど良い!

この笑顔で、堪能していることが伝わるかと思います。

大将もどんどん挑んできます。

スミマセン!右手でカメラを持っているので、左手で受けています。

さぁ~来たぞ!

それぞれ一貫ずつです。

いろいろな味を楽しみたいからです。

このイカも美味かった~!

大将も気合を入れています。

どうだ!美味いだろうと言わんばかりです。

お酒も2本目(二合入り)になりました。

〆張鶴です。

いろいろと会話も弾みます。

コロナ禍のため、このような飲み会はありませんでしたので、久しく至極の世界です。

書の話はもちろん、広く世間話もです。

ダンスもそうですがここが踊れないとか、この字が美味く書けない時があります。

どんな場面でそうですが、その一歩手前が不完全だと、上手く出来ないものです。

問題は良くない?出来ない?時は、その一つ前に原因があるのです。

一つ前のことが大事だとの話になりました。

書では硯で墨をする時からが大事で、ダンスではできない部分に入る前の踊り方に問題があると共通した会話になりました。

何ごとも他人のせいにする前に、自分の行動や勉学を考えるのも必要かと思います。

私も道志にいても、日々反省し前向きで(ポジティブに)考えるようにしています。

800年経た檜のカウンターは時空を超えた雰囲気です。

昼間からほろ酔いは贅沢至極。

〆に巻物でもと、かんぴょう巻に何かが入っています。

ピリリとした味がなんとも言えません。

藍亭先生は次回来るときも、何か考えてきますよと・・・。

大将に美味いものだせ!と挑みましたが、すべて美味しく完敗です。

深々頭を下げて、御礼です。

こうして、小さな忘年会はお開きになりました。

これも書道がかかわる縁(つながり)での人間関係です。

道志でも人どうしのつながりは大事だと思いますが、小さな村だからこそ難しい場面もあるかとも思います。

東京より地縁が強いのも、良いやらその反対やらなのでしょう。

以前はもっと山中でしたが、大きな開発で大学や施設、もちろん住宅も増えてきました。

途中のバス停で、小・中校生でしょうか乗車してバスは満員になり駅に向かいました。

先生は京王線で、私は中央線での帰宅です。

さすが師走ですね。

エキナカも賑わっていました。

気持良く電車に乗り込み、帰宅しました。

この日は、珍しく晩酌はせずに就寝でした。

師走の楽しいひと時でした。

Hiro