[家作り] ブログ村キーワード

5 めがね石を作る

煙突のことを調べている時に

「めがね石」というものがあることを初めて知った。

用途も形態も分からず

「めがね石」という言葉だけが、印象的で気になっていた。

それから、煙突の設計図面を描いていて、煙突を壁抜きするところに、

断熱材が必要であることに気付いた。

コンクリートや土壁とちがって、板壁なので、とても重要な部分だ。

人に尋ねてもよく分からなかったが、

ネット等で調べていくうちに、

この断熱材がめがね石であることが分かった。

ようやく調べ当てためがね石は、

ケイソウ土でできており、Φ150用なら1個13.000円也。

写真がないので、形態は不明だが、四角い七輪のようなものだと思っていた。

板壁へ煙突の熱が伝わるのを防げれば、ケイソウ土でなくても、

レンガやコンクリートやロックウールでもいいのだろうと、

代替になるものを考えていたが、

高い位置での施工性や安定性、機能性を考えるとどれもあまり良くないようだ。

それなら、やはり自分でめがね石を作ろう。

ケイソウ土製の他にパーライト製というのがあったので、これなら作れそうだ。

下塗り壁に使った石こうプラスターが余っていたので、

パーライトと混ぜれば良いのではないか。

そこで、早速園芸用の土壌改良剤のパーライトを買って来て、

配分比率を考えて、試験練り。

パーライト:プラスター=2:1 の比率が良かった。

その後あり合わせの板材で型枠を作り、

パーライト1袋(20㍑)と石こうプラスター10㍑を水で練って流し入れた。

1か月程して、型枠をはずすと、白くてキレイな栗おこし状のめがね石が出てきた。

買えば、13000円するめがね石が、400円足らずでできたことになる。

めがね石の型枠作り

めがね石の型枠に材料を流し込んだところ

出来上がっためがね石のバリ削り

6 長はしごも作る

煙突を設置するのに、長いはしごがいる。

今後煙突そうじのメンテナンスをしていく時にも長はしごは必要だ。

何度もHさんに借りに行くのも気がひける。買うと値の張るものだ。

どうしようかと迷っていると、妻が「作ればいいやん」と一言。

そうだ。はしごは買うものだと思っていたのが盲点だった。

材料はあるのだし、作ればいいのだ。

では、どんなはしごを作るのか。

イギリスの物作りの本には、少し出ていたが、参考にはならなかった。

ネットでも、調べるが、短いはしごのことしか出ていない。

5~6mある長い木製のはしごの作り方がよく分からない。

最後は、自分で考えて作ることにした。

側木(なんというのか)は、足場用スギ丸太5.6mを使い、

段木(なんというのか)は、床板の余り木を使うことに。

足場丸太をうまく半割りすることができれば、上手く作れると思った。

建前の時に、三又にして使った丸太の中でも一番太いのを選んだ。

丸太の両面を丸ノコで切ってから、食い違いを手ノコでクサビを入れながら切り離す。

カット面は、プレーナーで削る。

丸太の半分だから、ヘナヘナしていて強度が心配だ。

段木でつなげば丈夫になるのだろう。

段木4本(45×33)は、貫枘の鼻栓止めとして、

間の段木(38×33)は止め枘とする。

長さ5,6m幅30cmの長はしごの出来上がり。

持ち上げるとかなり重いが、何とか立てかけられる。

昇ってみると少ししなるが折れることはなさそうだ。

このサイズと重量が運んだり、立てかけたりする最大の数字のようだ。

これより大きくて重いと、一人では取り扱えないだろう。

ハシゴの側木作り

加工済み材料

組立て中

完成

7 ストーブと煙突の取り付け

H社から購入した鋳物薪ストーブは、MS-404型の輻射式。

デンマークのアンデルセン社の「みにくいアヒルの子」に似たタイプで脚が長い。

側面がガラス張り。サイズW620×D380×H700.

薪は45㎝と長いのが入れられる。

重量約90㎏。少しずつなら一人で動かせる。

煙突径120㎜ 暖房能力は20~30坪用。

この家は、4間×5間の20坪だが、

ロフトや吹き抜けがあるので30坪までいけるタイプとした。

薪ストーブ本体

薪ストーブ煙突一式

組立ては、4本の脚をボルトで止めるだけととても簡単。

図面で詳細に検討した位置へ置く。

薪ストーブの仮置き

煙突は、壁抜き式。

屋根を貫くのがベストのようだが、屋根の雨仕舞に自信がなかったので、

当初から壁を抜く予定だった。

ただ、壁角のストーブの位置から煙突を直角に出すと、

屋根から上の煙突の高さが高くなりすぎて支えるのが難しいと思ったので、

壁抜き位置をあとで棟側へずらした。

このことにより、煙突壁を抜ける角度が45°ぐらいになった。

煙突穴を棟側にずらす。

煙突を取り付けて行く前にめがね石をとりつける。

壁穴へ持ち上げてみると少し大きいので、下へおろして削る。

鎌でサクサクと削れる。これがコンクリート製なら、こうはいかぬ。

また上へ持ち上げるのも、コンクリート製ではとても重くて無理だろう。

壁への固定は割れないように、角部分にクサビを打ち込む。

煙突を仮入れして内穴を削って調整。パーライトめがね石は大成功

めがね石を壁穴に取り付ける。

めがね石に煙突を通す

一通りの設置図面は作ってはみたものの、煙突が折れ曲りながら上っていくので、

微妙な寸法誤差をカバーするには、下の方から寸法決めしながら、

設置していく方法が良さそうだ。

屋内部分は、シングル管、壁抜き部から屋外が二重管となる。

二重管は、Φ120の管をグラスウール(W300t50)で上下を包み、

3箇所程タコ糸で仮止めしてから、片一方からタコ糸をグルグルと巻いていき

固定する。それへ、Φ150管をソロソロとかぶせる。

折れ曲がる箇所は、内管Φ120と外管Φ150の長さが微妙に違うので

調整が難しい。

屋内と屋外にそれぞれ脚立を置いて、

自作の長はしごもロープステイをとって固定しておく。

屋内外を行ったり来たり、はしごを昇ったり降りたり、

現場合わせだから、材料の煙突を持ち上げては、採寸しておろしてカットする。

カットや穴あけも木材とは違ってステンレスはやっかいだ。

一応最上部のH形笠まで仮置きして、総高3.75mとなった。

目標だった4mには少し足らないが、まあいいところだろう。

屋内側煙突設置

折れ曲がり箇所が3箇所。1箇所は屋内のシングル管部の直角。

もう2箇所は煙の引きを良くするために、45°で曲げた二重管部の2箇所。

この2箇所の部分のはめ込みがとても難しかった。

Φ120の管とΦ150の管を同時にはめ込むのは、至難の技。

特に最上部のピースを入れるのに難儀した。何度やっても入ってくれない。

持っておりて、管を調整するがどうしても入らない。

高いはしごの上で重い煙突を抱いているだけで相当しんどい。

煙突先端部

先端部の取り付け

そんな時、煙突が立ち上がれば垂直を見てもらおうと、

下で待ってもらっていた妻が

風が強くてユーカリの木が倒れたんよ。煙突は大丈夫なん?」

と声をかけてくる。

高いところに昇っている時は、気が散ると危ないので、

声は掛けてくるなと言ってある。

風の対応は充分に考えねばならないと当然考えている。

イライラしている時にこの愚問。

思わず「向こうへ行ってしまえ

」と怒鳴る。

一度下へ降りて、

Φ120の内管の方を強くペンチで曲げ込んで、径を小さくして、

既に据えた下の管が動かないようにしっかりとロープで固定してから

はめ込めばうまく入った。

市販の2重管ならこの部分をうまく加工してあるのだろう。

支え脚金具を要所でネジ固定し、煙突のつなぎ部分に耐熱性アルミテープを巻く。

手でゆすってみて、固定具合を確かめる。

少しグラつくところ2箇所へ支え金具を追加した。

これで、台風の強い風は大丈夫かな。

煙突完成

めがね石の部分は煙突と石のすき間へグラスウールを詰め、

カラーステンレス板を切り抜いて覆い板とした。

これで、憧れの薪ストーブはすべて完了

作業期間 2008年1月上旬~中旬 2月下旬~3月上旬

所要日数 13日

憧れの薪ストーブのある暮らし

初点火は、2008年11月でした。さて

「

薪ストーブその後」

薪ストーブ、暖房に調理にと、快適フル活用です。「

薪ストーブで塩作り」

もご覧ください。

はい

冬は、1日たりとも、

もう、薪ストーブ=薪=夫(薪調達係り)なしでは、暮らせません。

『

一人で建てる木組みの家』のこれまでは、

こちら

こちらを、ごらんください。

『

一人で建てる木組みの家・インテリア編』は

こちら

こちらを、ごらんください。

付記 妻・ひろより

物事を順番どおり、きちんとしないと気のすまない夫です。

気の向くことを、気の向いた時だけする妻です。

で、妻は、夫の『一人で建てる木組みの家』の文字打ちには、

全く気が向かず、ほっておきました。どれぐらいかな

でも、2年前、ストーブがやってきた時には、嬉しくて、

夫より先に、

『

家作り・妻よりの実況版』で紹介していました。

こちら

こちら と

こちら をご覧ください。

付記 妻・ひろより

付記 妻・ひろより

『一人で建てる木組みの家』は、

『一人で建てる木組みの家』は、 こちらをご覧ください。

こちらをご覧ください。 妻から「家作り実況版」は

妻から「家作り実況版」は  こちらを、ご覧ください。

こちらを、ご覧ください。 『一人で建てる木組みの家』インテリア編は、

『一人で建てる木組みの家』インテリア編は、 こちらをご覧ください。

こちらをご覧ください。 以上の記事は、左サイド欄のそれぞれのカテゴリーからもご覧いただけます。

以上の記事は、左サイド欄のそれぞれのカテゴリーからもご覧いただけます。

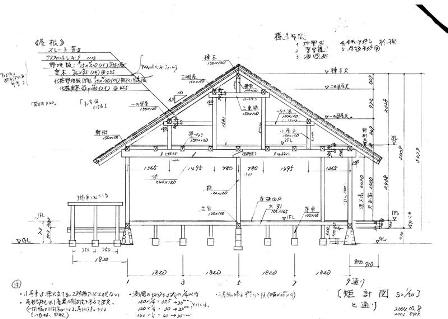

『一人で建てる木組みの家』断面図

『一人で建てる木組みの家』断面図

少し古いが、10年前の「積算ポケット手帳」によれば、

少し古いが、10年前の「積算ポケット手帳」によれば、

ムク材って、

ムク材って、 鶏小屋と同じ

鶏小屋と同じ ここぞとばかり、

ここぞとばかり、 2005年3月に着手してから

2005年3月に着手してから

その日の作業内容と作業時間を記録しておいたので、

その日の作業内容と作業時間を記録しておいたので、

各工種の中でも時間がかかったものを順に並べると、

各工種の中でも時間がかかったものを順に並べると、

押し葉は、妻が四つ葉のクローバーを押しておいたものがある。

押し葉は、妻が四つ葉のクローバーを押しておいたものがある。

妻より

妻より

冬は、1日たりとも、

冬は、1日たりとも、