1 建具は全部で63枚!

『建具その1』では、建物外周のガラス戸を30枚製作した。

今回は、内部仕切り戸8枚 扉2枚 網戸15枚 雨戸8枚

の計33枚の製作となる。

前回のガラス戸と合わせれば、建具の総数は大小63枚と大へんな数量だ。

製作日数も、延べ2か月以上を要している。

アルミサッシを使っておれば、工期はもっと短縮できただろう。

しかし、木製建具の良さは味わえない。

特に、今回の仕切り戸や扉では、

デザイン的にも、少しでもおもしろいものを作ろうとした。

2枚枘の框へ鏡板をはめ込んで、ガラス窓でアクセントをつける形式に

それ程の目新しさはないが、出来上がりはなかなかなものだ。

建具も家具同様、色々なデザインが考えられる興味深い木工品だ。

2 ガラス仕切り戸

各部屋を仕切る片引き戸とトイレの片引き戸は、

中央横に入れた桟で上下に区切り、

下段は、壁に使った杉板材を接ぎ合わせて鏡板にした。

上段は、縦中央にガラスを入れた。

ガラスは、トイレと寝室との分は、型板ガラスを使い、

リビングの分は、色つきガラス(熱線吸収ガラス)を使った。

鏡板は、壁板に合わせて横方向に取り付けた。

框の溝への陰入りを5mmとしたのは、少し短かったようで、

その後、板が収縮してすき間ができてしまっている。

10mmはとるべきだった。

鏡板のはめ込み

縦框のはめ込み

土間から、リビングへのガラス仕切り戸と、寝室へのガラス仕切り戸

3 障子仕切り戸

リビングと寝室との間の片引き戸は、半和風にした。

純和風は、この家には、似合わない。

上下に区切った下段は、ガラス仕切り戸と同じ杉板の鏡板の横張りだが、

上段は、桟木を設けて、障子張りとした。

桟木の並べ方も、単なる長方形ではなく、

斜材を入れて中央に菱形ができるようにした。

木の多い室内空間に、

こうした紙やガラスの素材が心地良いアクセントを与えてくれる。

本組立て作業

ポニークランプでの固定

4 押入れ戸

押入れの戸4枚は、舞良戸形式とした。

と言っても、基本パターンは前のと同じで、

ただ上下ともが、鏡板で、縦張りとしているところが違うだけ。

それでも、随分と趣きが変わる。

鏡板のはぎ合わせ

鏡板のカンナ調整

押入れ戸の出来上がり

5 収納扉

階段下の収納は構造的に戸ではなく、扉になる。

これも、押入れ戸と同様のデザインとした。

引戸と扉の優劣を比べれば、

引戸の方に軍配が上るのは住んでみればすぐわかる。

しかし、製作手間は、扉の方が随分と楽だろうと思っていた。

引戸だと、敷鴨居の溝は必要だし、

戸框の上下の加工や戸車の取付けが必要だ。

しかし、扉だって

丁番はいる、取っ手はいる、扉当り木はいる、キャッチャ―はいると

付属物が多い。

おまけに丁番で吊るという構造のため、

強度的には、引戸よりしっかりしたものが必要で、重量も軽くする方が良い。

そのため、鏡板は壁に使った15mm杉板を9mmまで薄くして使うことにした。

製作手間は、結局扉の方がめんどうだった。

総合的判断としては、引戸が扉よりもすぐれていることが、よくわかった。

なお丁番の取付け方法には、2通りある。

丁番の厚み分を削る必要があって、

厚みの半分ずつを柱と框のそれぞれで削る方法と

厚みのすべてを框の方で削ってしまう方法だ。

これまで半分ずつ削る方が手間をかけた分、

当然キレイに収まると思っていたが、

古家のトイレの扉をあらためてみると框側だけを削っていた。

最初は手間を惜しんでいるだけだなと思っていたが、

収まりがとてもキレイだ。

柱を削らないので、柱の線がスッキリと通っている。

今回試しに、こうしてみたらやはりこの方法の方が良かった。

手間はかからず、収まりはキレイ。

丁番の削りは框側だけで良い

框の枘作り

収納扉の出来上がり 取っ手は、ウォールナット

6 玄関扉

この家は、土間の出入口がメインとなる。

土間に玄関的な機能も持たせることに変更したので、

この出入口は玄関口ともなる。

どの開口部も引戸にするつもりだったので、ここも引戸のつもりでいた。

しかし、基礎石を積んで建前をしてから、気付いた。

基礎石に裾広がりのテーパーがついているため、引戸構造は不可能だと。

やむなく、扉形式にして、玄関らしく少し凝った扉にすることにした。

完全洋風の玄関扉は広葉樹のナラ材等を使い、

思い切り凝ったデザインにして重厚に仕上げているものが多いが

そこまでは必要ないだろう。

材はやはりヒノキとスギの針葉樹にして、デザインをおもしろくしょう。

外周の框や中に入る縦横斜めの桟も少し幅広くする。

下段は、鏡板張りだが、上段に菱形の色ガラスをはめこもう。

この色ガラスが大きなポイントになるだろう。

色はエメラルドグリーンがいいかな。

ところが、この色ガラスの見積りをとったところ、予想以上の値がついてきた。

色ガラスそのものも高価だが、菱形のカット代も高くつく。

低価格の家作りを目指すため、やむなくこれは廃案となる。

色々と検討したが、デザインを変更し、桟を増やして、

大きな菱形を小さな長方形と三角形に分割することに。

ガラスはフロストガラスと型板ガラス。

少しチマチマとしたデザインになったが、

玄関扉としては充分満足のいくものとなった。

取っ手は、アクセントとして、ブラックウォールナットを使った。

本組立て作業中

この玄関扉については、一つ大きな問題が残っている。

大三島のここは、風が強いところなので,閉め忘れると、扉が暴れる。

止め杭を1本打ち込んではいるが、、それにぶつかって衝撃で

ガラスが割れたことがある。

数千円する重々しいドア調節器を購入する気にならなくて、

何かいい方法はないものかと考えるのだが、アイデアが浮かんでこない。

仕方なく、杭に長靴をかぶせて緩衝材としている。

扉ではなく、引戸なら、こんな必要はないのに。。。。。

玄関扉 出来上がり

止め杭には、お正月仕様で、黒長靴はやめて、紫ゴム手袋に変更

お洒落

7 網戸

網戸を作る時点では、

建具用に購入しておいたヒノキ材が残り少なくなっていた。

網戸の数量も多いので、

それならたくさん残っているスギの割角材をつかうことにした。

いかにも、安っぽく見える材なので、建具にするには狂いの心配があった。

反りや割れを除きながら目の通ったキレイな材を選んで木取りした。

スギは框に使うには柔らかいので加工は、逆に難しかった。

カンナ掛けも、ケバ立ちが消えずとても難しい。

防虫網を張ってから、敷鴨居に収めてみると、

やはり柱との間に若干のすき間があく。

これは、縦框を削って合わせた。

次はガラス戸との間にすき間があく。

はめ入れやすべりのために、3mm程のあそびを設けているのが

キッチリすき間となって現れる。

やはり、これもふさがねばならない。

薄板を作って貼り付けた。

この初めての夏は、大した虫達の進入もなく、

網戸の役割は充分に果たしてくれた。

ただ一つ気になるのは、網戸が軽すぎるのか、風が強いのか、

時々風で網戸が敷居をスべッて、動いてしまう。

開け閉めに重い戸は困るが、スベリが良すぎるのも困ったものだ。

本組立て作業中

防虫網の取付け

網戸15枚

8 雨戸

大三島のここは、台風が恐い。

通過コースによって、大きな影響が出る。

九州北部から日本海に抜けるコースだと、

通り過ぎた後の返しの風がものすごい。

南西から海水をまき上げた風が吹き、

波も堤防を越えてくる。

引越して2年目の秋に、16号と18号の台風がこれだった。

16号は古家の床下を浸水させてくれた。

10数年に1度あることだと、言われたが、2年目に遭遇すれば

毎年来てもおかしくないと思ってしまう。

そのため、新家は地盤の高さを上げたし、

雨戸はしっかり作らねばと考えていた。

ただ、外壁を下見板張りとしているため、

雨戸を横へガラガラと開けて戸袋にしまうという構造がとりにくい。

また、大三島では、

防犯のために夜間に家中の雨戸をしっかり閉めて寝るという習慣はなく、

雨戸は、台風等のように、雨風の強い時だけ閉める。

そこで、雨戸は、引っ掛け方式にすることにした。

台風の時には、開口部に取り付け、

常時は、外壁に立てかけておく。

戸の形態は、押入れ戸と同様、舞良戸方式で框材と鏡板。

開口部への取り付け用に、一筋敷鴨居をとりつけてあるが、

台風が来た時には、戸を釘止めする必要がありそうだ。

また一つ気になることがある。

鏡板は酢酸ビニル系の一般的な木工ボンドで板接ぎしてあるが、

耐水性や耐侯性に弱いから、いずれバラバラになってしまうのではないかと思う。

マア、その時には、エポキシ系ボンドでまた板接ぎをするしかない。

この雨戸を使う日が来ませんように。

この雨戸を使う日が来ませんように。

框への枘穴あけ

鏡板のはぎあわせ ハナが遊びに来る

雨戸掛けへ収めたところ

雨戸を閉めたところ

作業期間 2007年8月中旬~下旬

2007年9月中旬~11月上旬

2008年2月下旬~3月下旬

所要日数 37日

『一人で建てる木組みの家』のこれまでは、こちら をどうぞ

付記:妻・ひろより

付記:妻・ひろより

『一人で建てる木組みの家』の基礎構造部分が出来上がり、

内装作業になると、妻は、ひんぱんに現場を覗きに行くようになった。

そして、夫に先んじて、「妻から家作り実況版」 で、

勝手に、家作りの様子を紹介し始めました。

夫は、「いいとこ取りしんといて」と 嘆いておりましたが。

網戸作りの様子は、 こちら です。(2007年12月4日)

網戸作りの様子は、 こちら です。(2007年12月4日)

内部の建具作りの様子は、こちら です。(2008年3月17日)

内部の建具作りの様子は、こちら です。(2008年3月17日)

『建具その1』では、建物外周のガラス戸を30枚製作した。

今回は、内部仕切り戸8枚 扉2枚 網戸15枚 雨戸8枚

の計33枚の製作となる。

前回のガラス戸と合わせれば、建具の総数は大小63枚と大へんな数量だ。

製作日数も、延べ2か月以上を要している。

アルミサッシを使っておれば、工期はもっと短縮できただろう。

しかし、木製建具の良さは味わえない。

特に、今回の仕切り戸や扉では、

デザイン的にも、少しでもおもしろいものを作ろうとした。

2枚枘の框へ鏡板をはめ込んで、ガラス窓でアクセントをつける形式に

それ程の目新しさはないが、出来上がりはなかなかなものだ。

建具も家具同様、色々なデザインが考えられる興味深い木工品だ。

2 ガラス仕切り戸

各部屋を仕切る片引き戸とトイレの片引き戸は、

中央横に入れた桟で上下に区切り、

下段は、壁に使った杉板材を接ぎ合わせて鏡板にした。

上段は、縦中央にガラスを入れた。

ガラスは、トイレと寝室との分は、型板ガラスを使い、

リビングの分は、色つきガラス(熱線吸収ガラス)を使った。

鏡板は、壁板に合わせて横方向に取り付けた。

框の溝への陰入りを5mmとしたのは、少し短かったようで、

その後、板が収縮してすき間ができてしまっている。

10mmはとるべきだった。

鏡板のはめ込み

縦框のはめ込み

土間から、リビングへのガラス仕切り戸と、寝室へのガラス仕切り戸

3 障子仕切り戸

リビングと寝室との間の片引き戸は、半和風にした。

純和風は、この家には、似合わない。

上下に区切った下段は、ガラス仕切り戸と同じ杉板の鏡板の横張りだが、

上段は、桟木を設けて、障子張りとした。

桟木の並べ方も、単なる長方形ではなく、

斜材を入れて中央に菱形ができるようにした。

木の多い室内空間に、

こうした紙やガラスの素材が心地良いアクセントを与えてくれる。

本組立て作業

ポニークランプでの固定

4 押入れ戸

押入れの戸4枚は、舞良戸形式とした。

と言っても、基本パターンは前のと同じで、

ただ上下ともが、鏡板で、縦張りとしているところが違うだけ。

それでも、随分と趣きが変わる。

鏡板のはぎ合わせ

鏡板のカンナ調整

押入れ戸の出来上がり

5 収納扉

階段下の収納は構造的に戸ではなく、扉になる。

これも、押入れ戸と同様のデザインとした。

引戸と扉の優劣を比べれば、

引戸の方に軍配が上るのは住んでみればすぐわかる。

しかし、製作手間は、扉の方が随分と楽だろうと思っていた。

引戸だと、敷鴨居の溝は必要だし、

戸框の上下の加工や戸車の取付けが必要だ。

しかし、扉だって

丁番はいる、取っ手はいる、扉当り木はいる、キャッチャ―はいると

付属物が多い。

おまけに丁番で吊るという構造のため、

強度的には、引戸よりしっかりしたものが必要で、重量も軽くする方が良い。

そのため、鏡板は壁に使った15mm杉板を9mmまで薄くして使うことにした。

製作手間は、結局扉の方がめんどうだった。

総合的判断としては、引戸が扉よりもすぐれていることが、よくわかった。

なお丁番の取付け方法には、2通りある。

丁番の厚み分を削る必要があって、

厚みの半分ずつを柱と框のそれぞれで削る方法と

厚みのすべてを框の方で削ってしまう方法だ。

これまで半分ずつ削る方が手間をかけた分、

当然キレイに収まると思っていたが、

古家のトイレの扉をあらためてみると框側だけを削っていた。

最初は手間を惜しんでいるだけだなと思っていたが、

収まりがとてもキレイだ。

柱を削らないので、柱の線がスッキリと通っている。

今回試しに、こうしてみたらやはりこの方法の方が良かった。

手間はかからず、収まりはキレイ。

丁番の削りは框側だけで良い

框の枘作り

収納扉の出来上がり 取っ手は、ウォールナット

6 玄関扉

この家は、土間の出入口がメインとなる。

土間に玄関的な機能も持たせることに変更したので、

この出入口は玄関口ともなる。

どの開口部も引戸にするつもりだったので、ここも引戸のつもりでいた。

しかし、基礎石を積んで建前をしてから、気付いた。

基礎石に裾広がりのテーパーがついているため、引戸構造は不可能だと。

やむなく、扉形式にして、玄関らしく少し凝った扉にすることにした。

完全洋風の玄関扉は広葉樹のナラ材等を使い、

思い切り凝ったデザインにして重厚に仕上げているものが多いが

そこまでは必要ないだろう。

材はやはりヒノキとスギの針葉樹にして、デザインをおもしろくしょう。

外周の框や中に入る縦横斜めの桟も少し幅広くする。

下段は、鏡板張りだが、上段に菱形の色ガラスをはめこもう。

この色ガラスが大きなポイントになるだろう。

色はエメラルドグリーンがいいかな。

ところが、この色ガラスの見積りをとったところ、予想以上の値がついてきた。

色ガラスそのものも高価だが、菱形のカット代も高くつく。

低価格の家作りを目指すため、やむなくこれは廃案となる。

色々と検討したが、デザインを変更し、桟を増やして、

大きな菱形を小さな長方形と三角形に分割することに。

ガラスはフロストガラスと型板ガラス。

少しチマチマとしたデザインになったが、

玄関扉としては充分満足のいくものとなった。

取っ手は、アクセントとして、ブラックウォールナットを使った。

本組立て作業中

この玄関扉については、一つ大きな問題が残っている。

大三島のここは、風が強いところなので,閉め忘れると、扉が暴れる。

止め杭を1本打ち込んではいるが、、それにぶつかって衝撃で

ガラスが割れたことがある。

数千円する重々しいドア調節器を購入する気にならなくて、

何かいい方法はないものかと考えるのだが、アイデアが浮かんでこない。

仕方なく、杭に長靴をかぶせて緩衝材としている。

扉ではなく、引戸なら、こんな必要はないのに。。。。。

玄関扉 出来上がり

止め杭には、お正月仕様で、黒長靴はやめて、紫ゴム手袋に変更

お洒落

7 網戸

網戸を作る時点では、

建具用に購入しておいたヒノキ材が残り少なくなっていた。

網戸の数量も多いので、

それならたくさん残っているスギの割角材をつかうことにした。

いかにも、安っぽく見える材なので、建具にするには狂いの心配があった。

反りや割れを除きながら目の通ったキレイな材を選んで木取りした。

スギは框に使うには柔らかいので加工は、逆に難しかった。

カンナ掛けも、ケバ立ちが消えずとても難しい。

防虫網を張ってから、敷鴨居に収めてみると、

やはり柱との間に若干のすき間があく。

これは、縦框を削って合わせた。

次はガラス戸との間にすき間があく。

はめ入れやすべりのために、3mm程のあそびを設けているのが

キッチリすき間となって現れる。

やはり、これもふさがねばならない。

薄板を作って貼り付けた。

この初めての夏は、大した虫達の進入もなく、

網戸の役割は充分に果たしてくれた。

ただ一つ気になるのは、網戸が軽すぎるのか、風が強いのか、

時々風で網戸が敷居をスべッて、動いてしまう。

開け閉めに重い戸は困るが、スベリが良すぎるのも困ったものだ。

本組立て作業中

防虫網の取付け

網戸15枚

8 雨戸

大三島のここは、台風が恐い。

通過コースによって、大きな影響が出る。

九州北部から日本海に抜けるコースだと、

通り過ぎた後の返しの風がものすごい。

南西から海水をまき上げた風が吹き、

波も堤防を越えてくる。

引越して2年目の秋に、16号と18号の台風がこれだった。

16号は古家の床下を浸水させてくれた。

10数年に1度あることだと、言われたが、2年目に遭遇すれば

毎年来てもおかしくないと思ってしまう。

そのため、新家は地盤の高さを上げたし、

雨戸はしっかり作らねばと考えていた。

ただ、外壁を下見板張りとしているため、

雨戸を横へガラガラと開けて戸袋にしまうという構造がとりにくい。

また、大三島では、

防犯のために夜間に家中の雨戸をしっかり閉めて寝るという習慣はなく、

雨戸は、台風等のように、雨風の強い時だけ閉める。

そこで、雨戸は、引っ掛け方式にすることにした。

台風の時には、開口部に取り付け、

常時は、外壁に立てかけておく。

戸の形態は、押入れ戸と同様、舞良戸方式で框材と鏡板。

開口部への取り付け用に、一筋敷鴨居をとりつけてあるが、

台風が来た時には、戸を釘止めする必要がありそうだ。

また一つ気になることがある。

鏡板は酢酸ビニル系の一般的な木工ボンドで板接ぎしてあるが、

耐水性や耐侯性に弱いから、いずれバラバラになってしまうのではないかと思う。

マア、その時には、エポキシ系ボンドでまた板接ぎをするしかない。

この雨戸を使う日が来ませんように。

この雨戸を使う日が来ませんように。

框への枘穴あけ

鏡板のはぎあわせ ハナが遊びに来る

雨戸掛けへ収めたところ

雨戸を閉めたところ

作業期間 2007年8月中旬~下旬

2007年9月中旬~11月上旬

2008年2月下旬~3月下旬

所要日数 37日

『一人で建てる木組みの家』のこれまでは、こちら をどうぞ

付記:妻・ひろより

付記:妻・ひろより『一人で建てる木組みの家』の基礎構造部分が出来上がり、

内装作業になると、妻は、ひんぱんに現場を覗きに行くようになった。

そして、夫に先んじて、「妻から家作り実況版」 で、

勝手に、家作りの様子を紹介し始めました。

夫は、「いいとこ取りしんといて」と 嘆いておりましたが。

網戸作りの様子は、 こちら です。(2007年12月4日)

網戸作りの様子は、 こちら です。(2007年12月4日) 内部の建具作りの様子は、こちら です。(2008年3月17日)

内部の建具作りの様子は、こちら です。(2008年3月17日)

夕方、Kさんが、呼びに来てくれました。

夕方、Kさんが、呼びに来てくれました。 「僕が、海岸に下りて、堤防にガラ藻を 放り上げますから、

「僕が、海岸に下りて、堤防にガラ藻を 放り上げますから、

大三島では、

大三島では、

すべてを 一人で建てることを目指しているが、

すべてを 一人で建てることを目指しているが、

洗面台 水洗便器

洗面台 水洗便器

照明器具

照明器具

どれも、組立て説明図とにらめっこしながらの取り付けだった。

どれも、組立て説明図とにらめっこしながらの取り付けだった。

そしたら、当然のごとく、妻から、クレームがついた。

そしたら、当然のごとく、妻から、クレームがついた。 妻は温泉大好きの長湯タイプ人間なのだ。

妻は温泉大好きの長湯タイプ人間なのだ。 しかし、風呂場の位置はすでに決まっており、

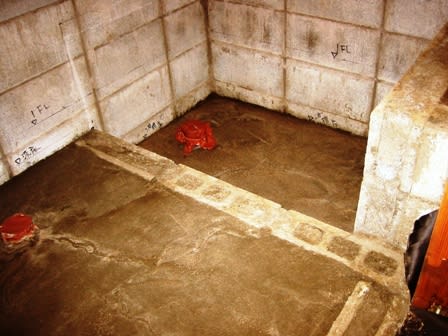

しかし、風呂場の位置はすでに決まっており、 結局、昔ながらのタイル張りの風呂場になった。

結局、昔ながらのタイル張りの風呂場になった。

収穫したての

収穫したての

お申し込み受け付中です。

お申し込み受け付中です。

真竹は、

真竹は、 女竹は、太さが均一で、節間が長いので、太い目のを選んで、

女竹は、太さが均一で、節間が長いので、太い目のを選んで、

「大丈夫や、発酵してる音がしてる。

「大丈夫や、発酵してる音がしてる。

そう言えば、

そう言えば、

だそうです。

だそうです。

あれこれ調べても、全く原因が見つからず、

あれこれ調べても、全く原因が見つからず、