チェルニー30番の中で今やっている曲は8番。スケールが連続してたくさん出てくる曲です。細かい音符対策です。

チェルニー30番の中でも、4番や10番は結構好き(どちらも泉のような麗しい曲です)なのですが、8番はどちらかといえばあまり好きではない方。けれども向き合うことから得られることも多いはずと思い、火曜日から練習してきて、少しは弾けるようにはなったのですが、最後から2小節目(25小節目)の指遣いがいやらしいです。前の小節からたたきこんで覚え込んで弾こうと思っても、違う指遣いになってしまうか間違えるかのどちらか。この小節を取り出して練習したら弾けるのに、通して弾くとなぜかアウト。通しても間違えずに弾けるようになったら進歩です。

他の曲でも「この小節が弾けるようになったら進歩だ」というところを拾ったらそういう弾きにくいところは限られるはずなのですが、曲によってはそういう弾きにくいところがとことん難しかったり、周辺にまで行きわたっている場合もあります。そういうときは、難しくてもあせらずに周辺とともに攻めていくのが確実なのでしょう。そこだけ取り出してしつこく練習したら、徐々に弾きやすくなると思います。しかし、それがヤバそうなところばかりの曲になったりすると。。。かなりの時間と忍耐力がいりそうです(汗)。

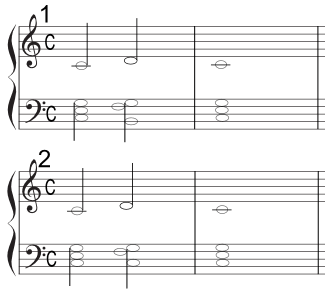

ちなみに新たに弾きたい曲が出てきました。直感的に好きで。直感的にいいと感じ弾きたくなった曲、今までも頻繁に登場しているのですが、そういうときは他の曲で手いっぱいなことが多く、特に本番などで弾く前提がない場合は、登場したことすら忘れてしまうことが多いです。今回もそういう状況に近いです。(譜読み力がほしいです。)そういうわけで、この曲もいつの間にか聴くだけの存在になり自然消滅になるのだろうか、と思っていたのですが、無料楽譜サイトからダウンロードした結果、4ページと短くてあまり複雑ではなさそうだったので、弾けるようにしたいと思えてきました。そこでちょっくら譜読みを始めました。自然消滅しませんように。

チェルニー30番の中でも、4番や10番は結構好き(どちらも泉のような麗しい曲です)なのですが、8番はどちらかといえばあまり好きではない方。けれども向き合うことから得られることも多いはずと思い、火曜日から練習してきて、少しは弾けるようにはなったのですが、最後から2小節目(25小節目)の指遣いがいやらしいです。前の小節からたたきこんで覚え込んで弾こうと思っても、違う指遣いになってしまうか間違えるかのどちらか。この小節を取り出して練習したら弾けるのに、通して弾くとなぜかアウト。通しても間違えずに弾けるようになったら進歩です。

他の曲でも「この小節が弾けるようになったら進歩だ」というところを拾ったらそういう弾きにくいところは限られるはずなのですが、曲によってはそういう弾きにくいところがとことん難しかったり、周辺にまで行きわたっている場合もあります。そういうときは、難しくてもあせらずに周辺とともに攻めていくのが確実なのでしょう。そこだけ取り出してしつこく練習したら、徐々に弾きやすくなると思います。しかし、それがヤバそうなところばかりの曲になったりすると。。。かなりの時間と忍耐力がいりそうです(汗)。

ちなみに新たに弾きたい曲が出てきました。直感的に好きで。直感的にいいと感じ弾きたくなった曲、今までも頻繁に登場しているのですが、そういうときは他の曲で手いっぱいなことが多く、特に本番などで弾く前提がない場合は、登場したことすら忘れてしまうことが多いです。今回もそういう状況に近いです。(譜読み力がほしいです。)そういうわけで、この曲もいつの間にか聴くだけの存在になり自然消滅になるのだろうか、と思っていたのですが、無料楽譜サイトからダウンロードした結果、4ページと短くてあまり複雑ではなさそうだったので、弾けるようにしたいと思えてきました。そこでちょっくら譜読みを始めました。自然消滅しませんように。