晩秋の日光白根山 溶岩ドームの頂上から見下ろすと、「カルデラ湖」五色沼が水をたたえています。

引き続きUnicefのレポートを読んでいきたい。

子どもの幸福度は子ども自身に内在するのだが、それは当然子どもを取巻く環境によるものも大きい。

前回の「子ども世界」の枠を拡げ、今回は「子どもを取巻く世界」へと移る。

子どもの幸福度と相関性の高い諸関係をUnicefは特定していく。

イノチェンティ レポート 16

子どもたちに影響する世界:

先進国の子どもの幸福度を形作るものは何か

先進国の子どもの幸福度を形作るものは何か

https://www.unicef.or.jp/library/pdf/labo_rc16j.pdf

第4章 子どもを取巻く世界

はじめにUnicefは保護者の立場を取り上げる。

図 19:家族、友人、サービス提供者の支援が得られる保護者の割合(資料参照)

では、日本のデータはないのだが、各国での状況はほぼ共通して、

家族…約80%、友人…10%、サービス提供者…5%未満、誰もいない…5%前後

ということになる。子どもを養育する保護者は家族や友人によって支えられているのである。

それにしても、「誰もいない」や「サービス提供者」の率が低い国、友人によるサポートが得られやすいオランダ、トルコ、ドイツなども含めてこれらの国は地域社会が充実しているといえるのだろう。日本の統計が気になるところ。

次のその家族の置かれていいる状況を次の調査で象徴させている。

図 20:欧州諸国における仕事と家庭のバランスに苦労する労働者の割合と平均労働時間

保護者を支援するべき家族(保護者自身も含めて)の「家族の責務を果たすことに苦労している割合」は、明確に「本業の週平均労働時間」に比例しているのである。

これも当然であり、データのない日本においても同様であろう。レポートでも「非自発的失業により働いていないこと は経済的にも社会的にも損失だが、幸福度の観点からは働き過ぎも同様に問題である。働き過ぎは個人にとっても その周囲の人間関係にとっても有害な ものとなり得る。」と指摘する。

つづいて学習環境として、家庭に所有している本と読解力と数学のリテラシーとの相関を見る。

図 22:読解力および数学的リテラシーが基礎的習熟レベルに達している 15 歳の子どもの割合と家庭における勉強に役立つ本の有無

これも相関がみられる。「勉強に役立つ本が家にある」場合とない場合と相関がない国は1か国もない。

このことは本だけに及ばない。同じ傾向は家庭によって他の学習環境のにも共通する。

「コンピュー タを所有しているか、自分専用の部屋があるかなど、その子ども個人の資源 を意味することもあれば、自家用車があるか、休暇を楽しむ経済的余裕があるかなど、より広く家族全体の資源を意味することもある。」

そしてもちろん、

「資源の不足はさまざまな経路を経て子どもに影響を与える可能性があり、例えば家庭の貧困状態は、入手できる食品の種類や運動 のパターンなど、さまざまな要因が働いて高い過体重・肥満率に繋がっていることが研究で示されている。」

ということにもなる。

そして、地域の環境として「地域に十分な遊び場がある」と回答した子どもの割合を調査している。レポートでは「地域に十分な遊び場がある子どもの方が幸せ」としているが、この調査では幸福感との相関は顕著ではない。

ただ、日本のデータがなく残念だが、屋外遊びと幸福度が関係していることからして、遊び場の確保は環境として重要というのは当たり前である。

この章では、子どもを取巻く世界として、家族、家庭の教育環境、学校、地域を見てきた。

子どもを育む保護者や家族自身の幸福度が上がることが子どもの幸福度を上げるのは当然である。だとするとその家族に身近な仕事や学校との付き合い、地域の豊かな環境や人間関係が重要なことが改めて確認できる。

果たしてそれが政策のレベルでどこかまで達成できていて、課題は何なのか、次回は「より大きな世界」から考える。

《見だし写真の補足》

五色沼の沼畔?まで降りてドームを見え上げてみました。火山ならでは不思議な雰囲気

引き続きUnicefのレポートを読んでいきたい。

子どもの幸福度は子ども自身に内在するのだが、それは当然子どもを取巻く環境によるものも大きい。

前回の「子ども世界」の枠を拡げ、今回は「子どもを取巻く世界」へと移る。

子どもの幸福度と相関性の高い諸関係をUnicefは特定していく。

イノチェンティ レポート 16

子どもたちに影響する世界:

先進国の子どもの幸福度を形作るものは何か

先進国の子どもの幸福度を形作るものは何か

https://www.unicef.or.jp/library/pdf/labo_rc16j.pdf

第4章 子どもを取巻く世界

はじめにUnicefは保護者の立場を取り上げる。

図 19:家族、友人、サービス提供者の支援が得られる保護者の割合(資料参照)

では、日本のデータはないのだが、各国での状況はほぼ共通して、

家族…約80%、友人…10%、サービス提供者…5%未満、誰もいない…5%前後

ということになる。子どもを養育する保護者は家族や友人によって支えられているのである。

それにしても、「誰もいない」や「サービス提供者」の率が低い国、友人によるサポートが得られやすいオランダ、トルコ、ドイツなども含めてこれらの国は地域社会が充実しているといえるのだろう。日本の統計が気になるところ。

次のその家族の置かれていいる状況を次の調査で象徴させている。

図 20:欧州諸国における仕事と家庭のバランスに苦労する労働者の割合と平均労働時間

保護者を支援するべき家族(保護者自身も含めて)の「家族の責務を果たすことに苦労している割合」は、明確に「本業の週平均労働時間」に比例しているのである。

これも当然であり、データのない日本においても同様であろう。レポートでも「非自発的失業により働いていないこと は経済的にも社会的にも損失だが、幸福度の観点からは働き過ぎも同様に問題である。働き過ぎは個人にとっても その周囲の人間関係にとっても有害な ものとなり得る。」と指摘する。

つづいて学習環境として、家庭に所有している本と読解力と数学のリテラシーとの相関を見る。

図 22:読解力および数学的リテラシーが基礎的習熟レベルに達している 15 歳の子どもの割合と家庭における勉強に役立つ本の有無

これも相関がみられる。「勉強に役立つ本が家にある」場合とない場合と相関がない国は1か国もない。

このことは本だけに及ばない。同じ傾向は家庭によって他の学習環境のにも共通する。

「コンピュー タを所有しているか、自分専用の部屋があるかなど、その子ども個人の資源 を意味することもあれば、自家用車があるか、休暇を楽しむ経済的余裕があるかなど、より広く家族全体の資源を意味することもある。」

そしてもちろん、

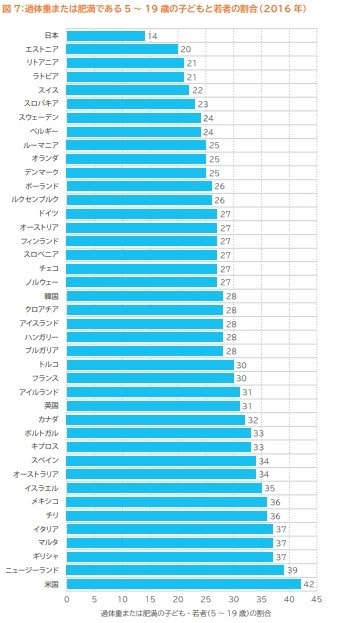

「資源の不足はさまざまな経路を経て子どもに影響を与える可能性があり、例えば家庭の貧困状態は、入手できる食品の種類や運動 のパターンなど、さまざまな要因が働いて高い過体重・肥満率に繋がっていることが研究で示されている。」

ということにもなる。

そして、地域の環境として「地域に十分な遊び場がある」と回答した子どもの割合を調査している。レポートでは「地域に十分な遊び場がある子どもの方が幸せ」としているが、この調査では幸福感との相関は顕著ではない。

ただ、日本のデータがなく残念だが、屋外遊びと幸福度が関係していることからして、遊び場の確保は環境として重要というのは当たり前である。

この章では、子どもを取巻く世界として、家族、家庭の教育環境、学校、地域を見てきた。

子どもを育む保護者や家族自身の幸福度が上がることが子どもの幸福度を上げるのは当然である。だとするとその家族に身近な仕事や学校との付き合い、地域の豊かな環境や人間関係が重要なことが改めて確認できる。

果たしてそれが政策のレベルでどこかまで達成できていて、課題は何なのか、次回は「より大きな世界」から考える。

《見だし写真の補足》

五色沼の沼畔?まで降りてドームを見え上げてみました。火山ならでは不思議な雰囲気