晩秋 日光白根山🈟 以前に登った男体山から見えた日光白根山に向かいます。白根山は火山でカルデラ地形の中に溶岩ドームがそびえます。まずきれいな白樺やダケカンバの樹林帯を行きます。

前々回から国内の統計、そして世界幸福度ランキングの統計を見てきた。

さすがに規模の大きな調査による統計からは幸福という私的な部分が浮かび上がらない印象があった。

しかし、こうした統計は、各国の各地域の人々の公共的福祉を改善することが主たる目的であり、それはその意味では大変有効なものである。

ところが、である。これから見ていくユニセフの子どもたちの幸福についてのレポートは国際的な調査なのにもっとリアリティがある。

読み取ろうとするとリアルに子どもたちの一人ひとりが想起される気がする。

イノチェンティ レポート 16

子どもたちに影響する世界:

先進国の子どもの幸福度を形作るものは何か

第1章 序(調査の重層構造)

この調査の優れた点は下の図に見られるように、子どもたちを取り巻く諸環境を何重もの円で描き、1つの因子を短絡的な結論に導いていくことを警戒していることである。

図:分析の枠組み

子どもたちの今は、「精神的幸福度」、「スキル」、「身体的健康」の三要素で測るのだが、それは子どもを取り巻く「行動」や「人間関係」に左右されるだろうし、さらには、「ネットワーク」や「資源」より外側の条件にもつながりがあるだろう。そしてさらにもっと大きな「政策」や「社会状況」といったものにもつながっているかもしれない。

これを踏まえた上で子どもはそれぞれの幸福を感じていると見ているのである。

第2章 結果

レポートでは、まず「結果」として、円の1番内側の部分の統計を紹介している。

図:精神的幸福度、身体的健康、学力・社会的スキル

先程述べた子どもの幸福度の三要素がこれに国別にまとまっている。

これによると日本は総合順位として38カ国中20位と言うことがわかるが、次に目を引くのがアンバランスである。

真ん中の「身体的健康」は第1位なのに対して、「スキル」は27位、「精神的幸福度」は37位とほぼ最下位なのである。

国内調査でも若者の幸福度の低さが指摘されていたが、それを国際比較しても、特に「精神的幸福度」がここまで低いことがわかる。

またスキルについても27位と予想外に低い。学力調査では上位行くはずの日本としてはこのスキルの順位はどういうことなのだろう。

図を順に見ていこう。まず「精神的幸福度」の中の「生活満足度」である。

図:生活満足度の高い15歳の子どもの割合

はじめからネガティブな結果である。日本の15歳は高校受験の準備もあるだろう。

図:15から19歳の若者100,000人あたりの自殺率

これは事実ベースの調査である。これこそ数で比較するものではないと思うが、痛ましい結果である。

平和な日本で若い世代の自殺者数が多いとのは重大な問題と言わざる得ない。

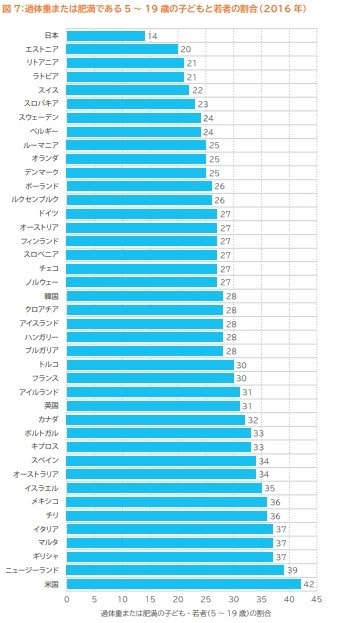

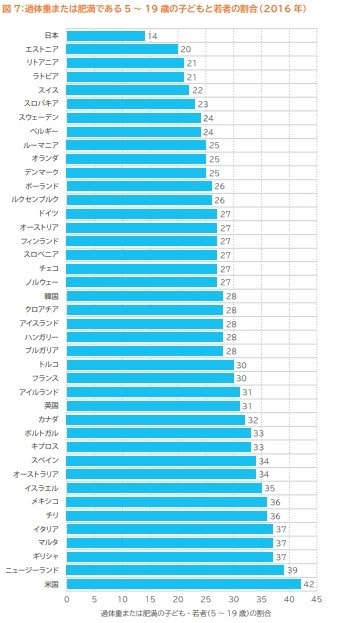

図:高い肥満である5~19歳の子どもと若者の割合

一方、これについては、日本の子どもは世界一健康と言うことになっている。自殺率が高いことと相対して、ここにもアンバランスがある。

そして、「スキル」に関する図である。

図:読解力及び数学的リテラシーが基礎的習熟レベルに達している15歳の子供の割合

簡単に言うと学校の勉強の習熟度を言っている。

これは予想通りで上から5番目と優秀な成績である。

ところが、同じスキルでも、「すぐに友達ができると答えた15歳の子どもの割合」を見ると、ここにもアンバランスがある。

図:すぐに友達ができると答えた15歳の子どもの割合

なんと日本はほぼ最下位である。

およそ3分の1の15歳が、友達ができるか心配しているということである。

つまりこれも社会的スキルと見ると、学力の習熟度と合わせた結果、日本の子どもたちのスキルは世界27位になるのである。

以上がこのレポートで挙げられている「結果」の部分である。

ここを見ただけで日本の若い世代の「生きづらさ」を感じざるを得ない。若者の低調な幸福度の結果に結びついているとは容易に想像ができる。

このレポートには、専門家の方のコメントが寄せられていて、例えば尾木直樹さんは、次のように述べている。

今回の報告で注目すべきは、日本の子どもの「精神的幸福度」の低さです。その背景には、教育生活上の問題があると思います。日本では、15歳で迎える高校受験によって、子どもたちは偏差値という学力指標だけで割り振られてしまいます。競争原理に基づく一斉主義による序列化をするわけですから、子どもの自己肯定感がガタガタになり、肯定感が育たないのは必然だと思います。

この「結果」にはいろいろ見解があると思われるが、さらにこれらを深掘りしていくデータが紹介されていく、次回もユニセフのレポートを追いかけたい。

前々回から国内の統計、そして世界幸福度ランキングの統計を見てきた。

さすがに規模の大きな調査による統計からは幸福という私的な部分が浮かび上がらない印象があった。

しかし、こうした統計は、各国の各地域の人々の公共的福祉を改善することが主たる目的であり、それはその意味では大変有効なものである。

ところが、である。これから見ていくユニセフの子どもたちの幸福についてのレポートは国際的な調査なのにもっとリアリティがある。

読み取ろうとするとリアルに子どもたちの一人ひとりが想起される気がする。

イノチェンティ レポート 16

子どもたちに影響する世界:

先進国の子どもの幸福度を形作るものは何か

第1章 序(調査の重層構造)

この調査の優れた点は下の図に見られるように、子どもたちを取り巻く諸環境を何重もの円で描き、1つの因子を短絡的な結論に導いていくことを警戒していることである。

図:分析の枠組み

子どもたちの今は、「精神的幸福度」、「スキル」、「身体的健康」の三要素で測るのだが、それは子どもを取り巻く「行動」や「人間関係」に左右されるだろうし、さらには、「ネットワーク」や「資源」より外側の条件にもつながりがあるだろう。そしてさらにもっと大きな「政策」や「社会状況」といったものにもつながっているかもしれない。

これを踏まえた上で子どもはそれぞれの幸福を感じていると見ているのである。

第2章 結果

レポートでは、まず「結果」として、円の1番内側の部分の統計を紹介している。

図:精神的幸福度、身体的健康、学力・社会的スキル

先程述べた子どもの幸福度の三要素がこれに国別にまとまっている。

これによると日本は総合順位として38カ国中20位と言うことがわかるが、次に目を引くのがアンバランスである。

真ん中の「身体的健康」は第1位なのに対して、「スキル」は27位、「精神的幸福度」は37位とほぼ最下位なのである。

国内調査でも若者の幸福度の低さが指摘されていたが、それを国際比較しても、特に「精神的幸福度」がここまで低いことがわかる。

またスキルについても27位と予想外に低い。学力調査では上位行くはずの日本としてはこのスキルの順位はどういうことなのだろう。

図を順に見ていこう。まず「精神的幸福度」の中の「生活満足度」である。

図:生活満足度の高い15歳の子どもの割合

はじめからネガティブな結果である。日本の15歳は高校受験の準備もあるだろう。

図:15から19歳の若者100,000人あたりの自殺率

これは事実ベースの調査である。これこそ数で比較するものではないと思うが、痛ましい結果である。

平和な日本で若い世代の自殺者数が多いとのは重大な問題と言わざる得ない。

図:高い肥満である5~19歳の子どもと若者の割合

一方、これについては、日本の子どもは世界一健康と言うことになっている。自殺率が高いことと相対して、ここにもアンバランスがある。

そして、「スキル」に関する図である。

図:読解力及び数学的リテラシーが基礎的習熟レベルに達している15歳の子供の割合

簡単に言うと学校の勉強の習熟度を言っている。

これは予想通りで上から5番目と優秀な成績である。

ところが、同じスキルでも、「すぐに友達ができると答えた15歳の子どもの割合」を見ると、ここにもアンバランスがある。

図:すぐに友達ができると答えた15歳の子どもの割合

なんと日本はほぼ最下位である。

およそ3分の1の15歳が、友達ができるか心配しているということである。

つまりこれも社会的スキルと見ると、学力の習熟度と合わせた結果、日本の子どもたちのスキルは世界27位になるのである。

以上がこのレポートで挙げられている「結果」の部分である。

ここを見ただけで日本の若い世代の「生きづらさ」を感じざるを得ない。若者の低調な幸福度の結果に結びついているとは容易に想像ができる。

このレポートには、専門家の方のコメントが寄せられていて、例えば尾木直樹さんは、次のように述べている。

今回の報告で注目すべきは、日本の子どもの「精神的幸福度」の低さです。その背景には、教育生活上の問題があると思います。日本では、15歳で迎える高校受験によって、子どもたちは偏差値という学力指標だけで割り振られてしまいます。競争原理に基づく一斉主義による序列化をするわけですから、子どもの自己肯定感がガタガタになり、肯定感が育たないのは必然だと思います。

この「結果」にはいろいろ見解があると思われるが、さらにこれらを深掘りしていくデータが紹介されていく、次回もユニセフのレポートを追いかけたい。