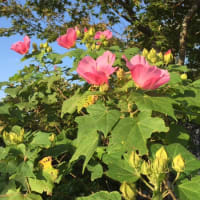

5月感のある陽気の中、早寝早起きをしたので上野に出向く。

新緑がきらきらしていて、風は爽やかで、花壇は花に満ちている。

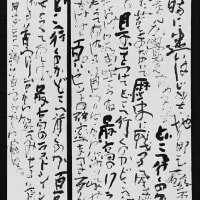

「大渓洗耳遺墨展」

私が通う書道教室の創始者の13回忌を記念した個展。

私はこれをとても楽しみにしていて、会期が短いけれど良ければもう一度行きたいので最終日は避けようと出かけた。

教室に保管しているもの以外に先生たちが個人で持っているものもあるらしい。

先生たちは皆、この創始者にとても心を打たれているということが端々に感じられ、「あぁもう本当にすごいのよ大渓先生は」とよく口にする。

書道の学校を設立し、「洗耳選」と印刻した筆などあらゆる用具を作り、書の教科書を何冊も作り、月刊誌を発行し、日展を批判する本を書き、生徒に教え、書についてのDVDを作り、そして自分の創作も行う・・・こう考えただけでもとてつもない熱量の持ち主だったことは分かる。

私がここに通い始めたちょうどそのときに7回忌展をやっていた。

そのときには、私はこの良さ、素晴らしさがさっぱり、分からなかった。

それからもしばらく、いや本当のところつい最近まで、とても遠くて、いや遠いことすらも分かっていなかった。

私の心を打った先生は他にいるわけなのだけれど、最近になってようやく、この創始者の素晴らしさが身に沁みるようになった。

癌で割と急に亡くなったらしいのだけれど、生きていたら70歳くらいだろうか。

個展には先生もいて、「生きていたらねぇ、もうちょっと色んなこと教われたんだけど」とつぶやいていた。

個展は、もう、素晴らしかった。

私はこの教室の章法を「ド派手」と思ってきたけれど、そしてそういうものが評価されているような節があるように思ってきたけれど、創始者がやりたかったことは全然そうではないんだなという感じがした。

字について特別に奇を衒う感じがないのである。

もちろん動きは自由で自在であるわけなのだけれど、そこまで動かなくても厳然たる存在感があって、揺るぎない。

「書はデザインではない」ということをよく言われるが、紙面においてデザイン的要素が全くないことなどあり得ない。

しかしながら、“書”をやるのであれば「文字を書いている」「文章を書いている」という認識から出てはいけない。

あくまでさまざま言葉を借りて、我々は字を書いているのである、そう言われているような気がした。

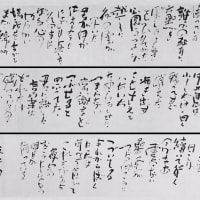

数多くの作品には、時折先生たちの書が見えた。

先生たちでさえ、風合いの違った書を書くのは難しいだろう。

創始者が生み出した章法を、先生たちが一つずつ受け継いでいる、と言ったら創始者のすごさが分かるだろうか。

おそらく先生たちも、やればやるほど創始者の書の懐の大きさを絶望まじりに見ているのではないだろうか。

書の創作をするということは、「誰のものにも似ていない書風、章法を生み出すこと」

しかし、これはおそらくこの世のすべてのものに言えるけれど、源流を辿れば皆が皆すべて借り物なわけであって。

だから古典の臨書というのは重んじられるのであって。

脈々と受け継がれてきた人間の文化を上に、その流れの上に自分だって乗っかれるという意気込みで、文化を受け継いでいく。

元々“在る”ものに敬意を払いながら、その“在る”ものに“私”を乗せていく。

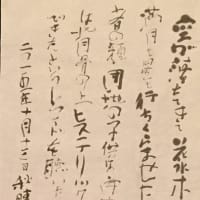

会場で流れていたDVDの中で、「字は続けて書かずに独立させても、連綿させても良い。自由だ。しかし“気持ち”はずっと続いて切らしてはいけない」と創始者は話していた。

今なら、分かる。

今回の個展の作品集を買って、会場を後にする。

私も教わりたかった。

待ちわびて彩らないでよ豆ご飯

新緑がきらきらしていて、風は爽やかで、花壇は花に満ちている。

「大渓洗耳遺墨展」

私が通う書道教室の創始者の13回忌を記念した個展。

私はこれをとても楽しみにしていて、会期が短いけれど良ければもう一度行きたいので最終日は避けようと出かけた。

教室に保管しているもの以外に先生たちが個人で持っているものもあるらしい。

先生たちは皆、この創始者にとても心を打たれているということが端々に感じられ、「あぁもう本当にすごいのよ大渓先生は」とよく口にする。

書道の学校を設立し、「洗耳選」と印刻した筆などあらゆる用具を作り、書の教科書を何冊も作り、月刊誌を発行し、日展を批判する本を書き、生徒に教え、書についてのDVDを作り、そして自分の創作も行う・・・こう考えただけでもとてつもない熱量の持ち主だったことは分かる。

私がここに通い始めたちょうどそのときに7回忌展をやっていた。

そのときには、私はこの良さ、素晴らしさがさっぱり、分からなかった。

それからもしばらく、いや本当のところつい最近まで、とても遠くて、いや遠いことすらも分かっていなかった。

私の心を打った先生は他にいるわけなのだけれど、最近になってようやく、この創始者の素晴らしさが身に沁みるようになった。

癌で割と急に亡くなったらしいのだけれど、生きていたら70歳くらいだろうか。

個展には先生もいて、「生きていたらねぇ、もうちょっと色んなこと教われたんだけど」とつぶやいていた。

個展は、もう、素晴らしかった。

私はこの教室の章法を「ド派手」と思ってきたけれど、そしてそういうものが評価されているような節があるように思ってきたけれど、創始者がやりたかったことは全然そうではないんだなという感じがした。

字について特別に奇を衒う感じがないのである。

もちろん動きは自由で自在であるわけなのだけれど、そこまで動かなくても厳然たる存在感があって、揺るぎない。

「書はデザインではない」ということをよく言われるが、紙面においてデザイン的要素が全くないことなどあり得ない。

しかしながら、“書”をやるのであれば「文字を書いている」「文章を書いている」という認識から出てはいけない。

あくまでさまざま言葉を借りて、我々は字を書いているのである、そう言われているような気がした。

数多くの作品には、時折先生たちの書が見えた。

先生たちでさえ、風合いの違った書を書くのは難しいだろう。

創始者が生み出した章法を、先生たちが一つずつ受け継いでいる、と言ったら創始者のすごさが分かるだろうか。

おそらく先生たちも、やればやるほど創始者の書の懐の大きさを絶望まじりに見ているのではないだろうか。

書の創作をするということは、「誰のものにも似ていない書風、章法を生み出すこと」

しかし、これはおそらくこの世のすべてのものに言えるけれど、源流を辿れば皆が皆すべて借り物なわけであって。

だから古典の臨書というのは重んじられるのであって。

脈々と受け継がれてきた人間の文化を上に、その流れの上に自分だって乗っかれるという意気込みで、文化を受け継いでいく。

元々“在る”ものに敬意を払いながら、その“在る”ものに“私”を乗せていく。

会場で流れていたDVDの中で、「字は続けて書かずに独立させても、連綿させても良い。自由だ。しかし“気持ち”はずっと続いて切らしてはいけない」と創始者は話していた。

今なら、分かる。

今回の個展の作品集を買って、会場を後にする。

私も教わりたかった。

待ちわびて彩らないでよ豆ご飯