2月25日(火)は前日までの寒さが嘘のような暖かな一日でした。快晴で風も無かったので、「成田山新勝寺」に出掛けて来ました。まず最初に表参道にある「なごみの米屋」の「成田生涯学習市民ギャラリー」に行きました。《 寄席文字作品展『寅さん語録』》が開催されていました。

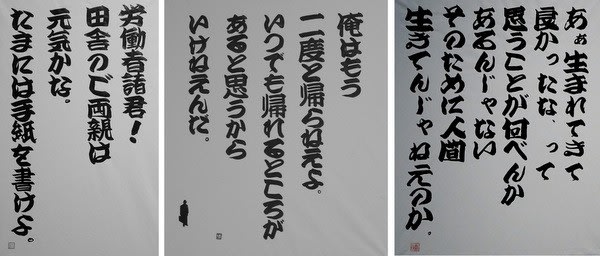

「寄席文字勉強会」の6名の皆様方による作品でした。永遠の旅人「フーテンの寅さん」の発する言葉は、時として世の中の出来事や人生の真理を突くように聞こえます。今を生きる私たちにとって教訓や励ましとして心に響いてきます。そんな『寅さん語録』を縁起の良い「寄席文字」で作品にしましたとの事。 参考文献 :『寅さん語録』ぴあ株式会社 /『寅さん大全』筑摩書房 /『男はつらいよ、寅さんの人生語録』PHP文庫 /『渥美清 我がフーテン人生』毎日新聞社・・・他

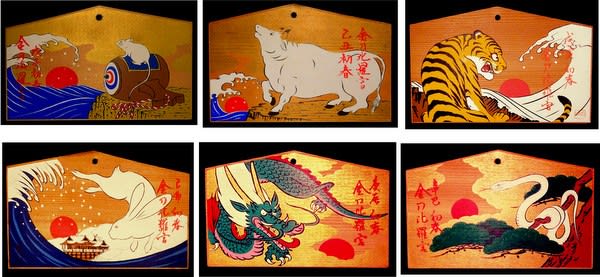

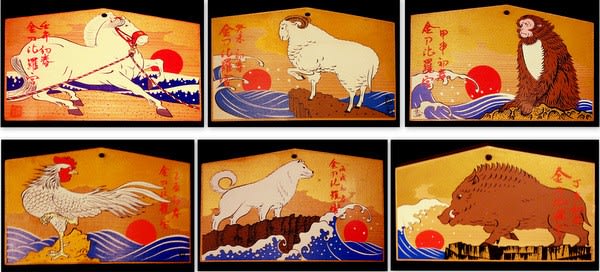

「寄席文字」とは「江戸文字」に属し、通称は「橘流」と言います。少しでも多くの客が寄席に集まって大入りになるように縁起を担ぎ、字を詰まり気味に配して隙間が最小限になるよう(空席がなるべく少なくなるよう)にします。また、なるべく右肩上がりになるように書かれるのを特徴としているそうです。

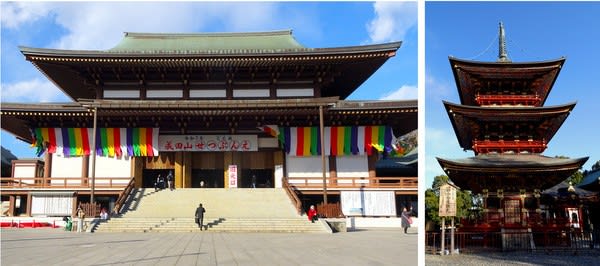

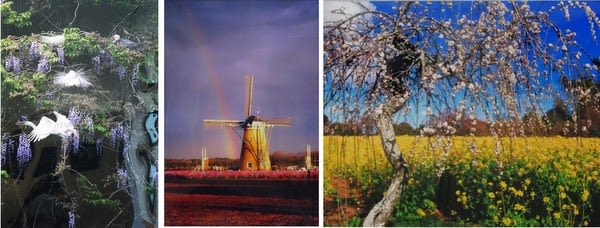

梅を見に「成田山新勝寺」に行きました。「光明堂」付近の梅の花はほぼ満開でした。因みに、「開山堂」・「光明堂」・「平和大塔」と写っている梅は同じ梅の木です。「成田山公園」内の梅は老木が多いのですが、派手さはなくても趣がありました。公園の入口付近の梅は満開を過ぎていました。

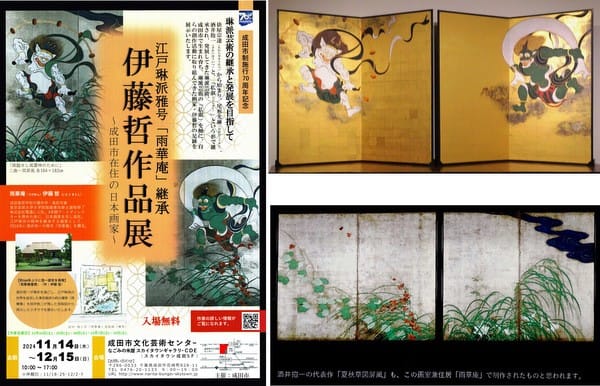

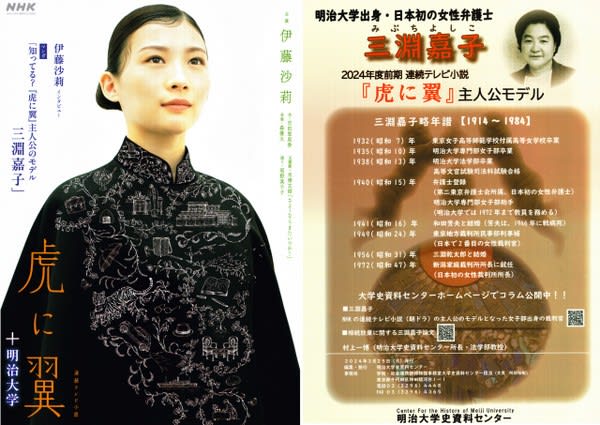

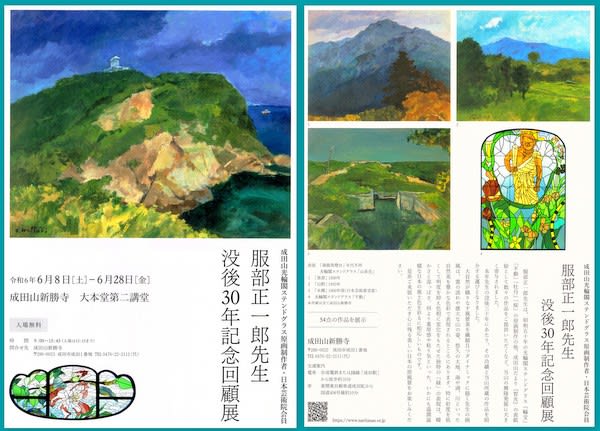

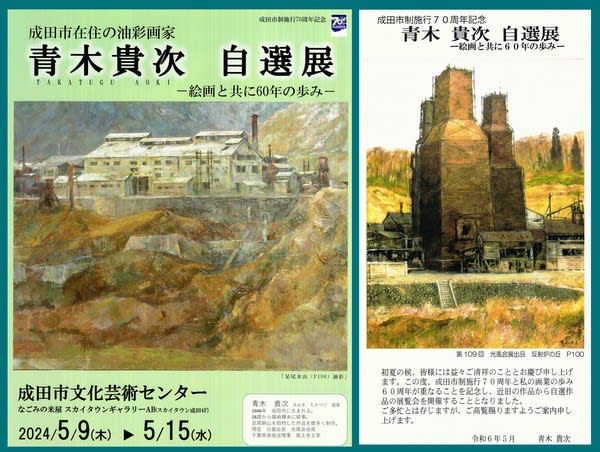

パンフレット 入口のポスター

「寅さん」の口上 「寅さん」と言えば鞄と帽子/『寅さん語録』の参考文献

「寄席文字」で書かれた『寅さん語録』 ~作品の一部です~

「開山堂」(開山の祖・「寛朝大僧正」の像を安置) 「光明堂」(後ろには「奥の院」があります)と「平和大塔」

梅と「平和大塔」 梅の花が青空に映えています

公園の入口付近の白梅 公園の入口付近の紅梅