成田市は令和6年3月31日(日曜日)に「成田市制施行70周年」を迎えました。この節目の年を市民と共に祝う記念事業のひとつとして、JR成田駅参道口の「駅前広場」において、イルミネーション【#ナリタナナイロ】の点灯式が行なわれました。令和6年3月31日から 令和7年1月中旬までの約10ヶ月間実施されます。

「成田市長」たちと成田市観光キャラクター「うなりくん」、「JR成田駅長」とJR東日本千葉支社のマスコットキャラクター「駅長犬」も加わり、18時に皆でカウントダウンして点灯されました。「うなりくん」が着ているのは「成田市制施行70周年」の記念の「メモリアルTシャツ」です。メイン会場は交番の前にありました。

成田市を象徴する「飛行機」が2ヶ所に、市の花である「あじさい」は駅前広場の至る所にありました。参道口から出た正面には、今年の干支である「辰」に因んで「龍」のイルミネーションが設置されていました。余談ですが、「成田駅長」は下の名前が「龍美」さんと言い、「龍」の字が付きます。

左から「うなりくん」 「駅長犬」 「成田駅長」 「成田市長」 点灯のスイッチを押し終わった後

メインの会場は「あじさい」の花に囲まれていました 飛行機のイルミネーション

撮影スポット 「うなりくん」

出口正面には干支に因んだ「龍」 撮影スポット(後ろの花はバラ)

バスターミナルにも飛行機のイルミネーション 歩道にプロジェクション・マッピング

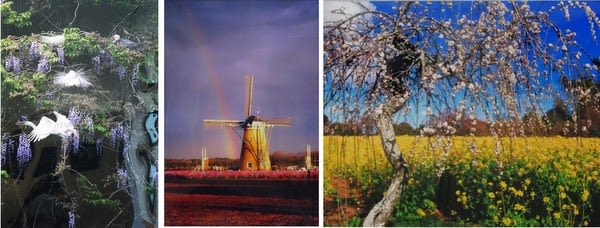

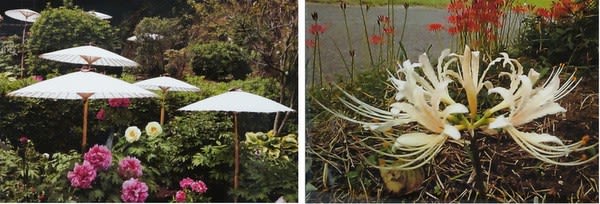

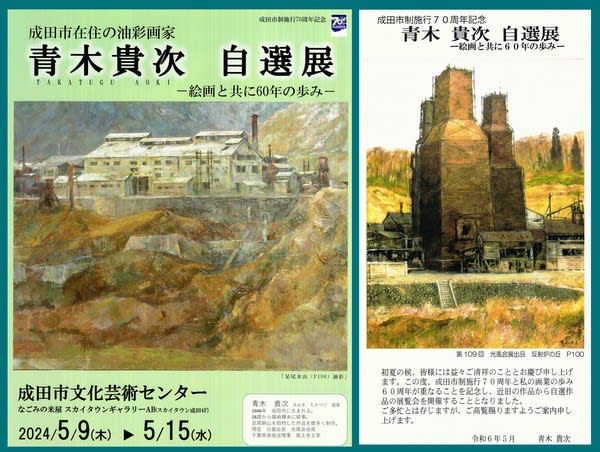

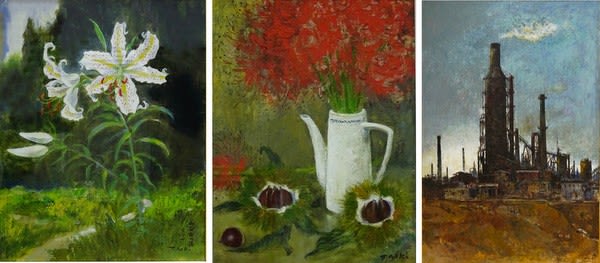

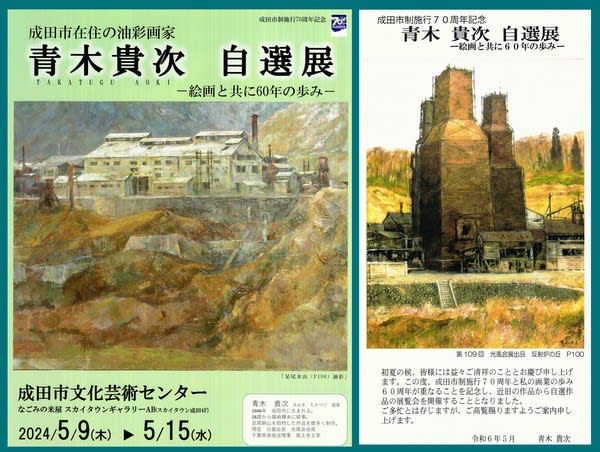

最近、寒暖の差が大きくて体がついていきません。前日は雨と風でとても寒い一日でした。13日(水)は晴れて暖かくなったので、成田駅まで展覧会を観に行って来ました。17日(日)まで、展覧会が2ヶ所で開催されていたので両方共観ました。

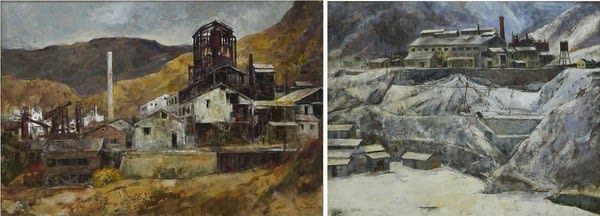

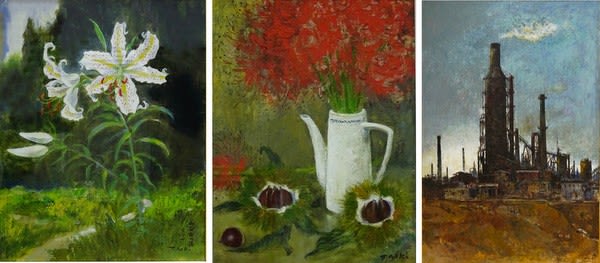

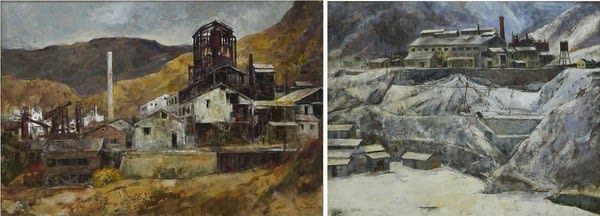

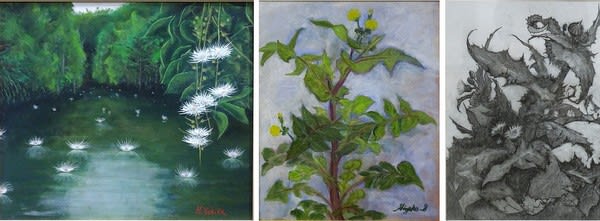

《 元陽会 千葉支部展 》は「成田市文化芸術センター・スカイタウンギャラリー」で開催されていました。50号から100号位の大きな作品が多かったです。【一夜の輝き サガリバナ】の「サガリバナ」(下がりばな科)という花を初めて知りました。夏の夜に花が咲き、朝になったら萎むそうです。まるで「月下美人」みたいですね。花の形は「ねむの木」(まめ科)に似ていますが、葉や実はぜんぜん違います。

《 第42回 青樹会展 》は「なごみの米屋」の「成田生涯学習市民ギャラリー」で開催されていました。小さな会場なので、50号以下の小さめの作品30点でした。【船溜まり】(F50号)を描いた方は、やはり船をテーマに100号で描き、「日展」にも出品して入選したそうです。

【節理】 【小春日和】

【波濤Ⅰ】 【美しい距離】

【一夜の輝き サガリバナ】 【光と影】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

《 第42回 青樹会展 》

【花】 【船溜まり】

【漁港】 【秋の日の協奏曲】

【蟹】 【かすみが浦】

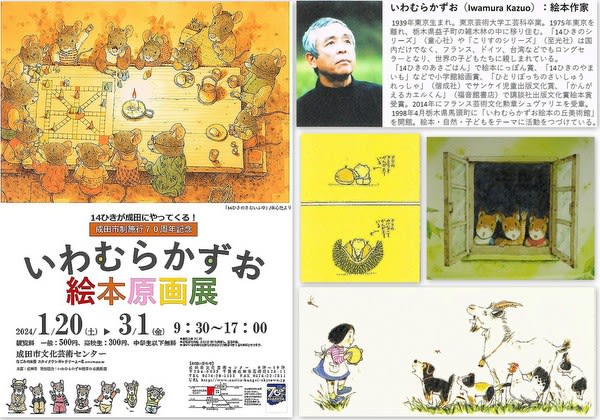

用事で成田駅に行ったついでに、「成田市文化芸術センター・スカイタウンギャラリー」で《 いわむらかずお絵本原画展 》を観て来ました。「成田市制施行70周年記念」の事業として開催されたものです。残念ながら作品は撮影は不可となっていました。仕方がないので、パンフレットの表と、裏は画像のみコラージュして載せました。私は参加しませんでしたが、「子どものための読み聞かせ会」のイベントとサイン会が会期中に2回行なわれていました。

【 14ひきのさむいふゆ 】は「14ひきのシリーズ」で、野ねずみの家族がテーブルを囲んで「とんがりぼうしゲーム」をしているところです。/【 かんがえるカエルくん 】は子どものための哲学入門です。「カエルくん」は栗の気持ちを考えています。/【 もりのあかちゃん 】は「こりすのシリーズ」で、こりすの3兄弟の話。/他に「トガリネズミ」の若者「トガリィ」が「トガリ山」のてっぺんを目指して登る「トガリ山のぼうけんシリーズ」も展示されていました。

「合作絵本」は【はらぺこあおむし】でお馴染みの「エリック・カール」氏との合作で、【 どこへいくの?To See My Friend!】です。『どこへいくの?』と動物たちが次々と仲間を増やしながら歩いて行くお話です。「エリック・カール」氏が左の表紙から描き始め、「いわむらかずお」氏が右の表紙から描きます。そして、真ん中のページが観音開きになっていて、大画面で二人の絵が出会うというユニークで楽しい絵本です。合作のきっかけは2000年1月に「いわむらかずお絵本の丘美術館」で開催された二人の原画展になります。その時に意気投合し、「エリック・カール」氏の提案で「合作絵本」づくりが始まりました。2001年に出版されました。

代表作の「14ひきのシリーズ」は、豊かな自然を背景に3世代家族の14ひきの野ねずみの日常生活が描かれています。それぞれが個性豊かに生き生きと愛らしく描かれていました。背景の花・昆虫・鳥などの生物や四季折々の自然は、実体験を基にリアルに丁寧に表現されていました。私は子どもの頃は都内に住んでいました。まだ田んぼや溜め池・林などが周りにあって、そこで遊んだのを思い出して懐かしさを感じました。

「いわむらかずお」氏は1939年に東京都足立区に生まれました。5歳の時に秋田県に疎開し、戦後は杉並区に住みました。「東京芸術大学・美術学部」を卒業後、36歳の時に里山を求めて栃木県の益子町に移り住み、畑を耕しながら創作活動を続けました。1998年(平成10年)には栃木県那珂川町に「いわむらかずお絵本の丘美術館」を開設しました。

作品の多くは国内だけでなく、フランス・ドイツ・台湾などでも翻訳され、ロングセラーとなりました。国内では出版の各賞を数多く受賞し、2014年には「フランス芸術文化勲章シュヴァリエ」を受賞しました。84歳の今でも絵本・自然・子どもをテーマに活動を続けています。

左より【14ひきのさむいふゆ】 【かんがえるカエルくん】/【もりのあかちゃん】/「合作絵本」

ポスターより:14ひきが成田にやってくる! 入口の撮影のスポットより:顔出しパネル

会場入口と廊下の壁のタペストリーより:「14ひきのシリーズ」の野ねずみ

壁に貼られた切り抜きより:「14ひきのシリーズ」の野ねずみと【かんがえるカエルくん】

前日の昼間は上着を脱ぐ程に暖かい一日でした。一転して今日は雨が降ってとても寒かったです。久しぶりに《 第128回ふれあいコンサート 》に行って来ました。《 大木理恵さんによるハープのコンサート 》でした。なかなか日程が合わず、2019年4月18日以来の約5年ぶりの《 ふれあいコンサート 》になりました。

最初の曲は【この素晴らしき世界】でした。豊かな低音、美しいアルペジオとグリッサンドに引き込まれてしまいました。楽器についての説明もしていただきました。弦は47本あり、青(C音)・赤(F音)・白に着色されているそうです。ペダルは7本あり、半音の上げ下げに使うとの事。ドレスの下でバタバタと忙しく動かしています、と「白鳥」に例えていました。

続いて【シチリアーナ】【ノクターン】【ヴェニスのカーニバル】【木星】(組曲「惑星」より) 【好きにならずにはいられない】【オーラ・リー】(「) とあっという間に楽しいひと時は過ぎてしまいました。アンコールは【スマイル】(映画「モダン・タイムス」より) でした。演奏後には、観客の要望に気さくに応えていただき撮影会に・・・。

市役所の玄関に「橋本大輝選手」の「世界体操競技選手権2023」 での「団体」・「個人総合」・「種目別鉄棒」 の三冠達成と「2024パリオリンピック」 出場内定の祝いのパネルが飾られていました。手前には2020東京オリンピックの時のものがありました。体操で金メダルの「橋本大輝選手」とボクシングで銅メダルの「並木月海選手」のサインなどでした。外の正面には「橋本大輝選手」の三冠達成の祝いの垂れ幕が掛かっていました。また、「祝 成田市制施行70周年」の「のぼり旗」もあちこちに立っていました。3月31日に70周年を迎えるそうです。梅の花が満開でした。

パンフレットより 演奏前に調弦をしていました

ハープについての説明と曲についての話を

演奏中 演奏後に撮影会を

手前は2020東京オリンピックの時のもの 市役所正面に「橋本大輝選手」の垂れ幕

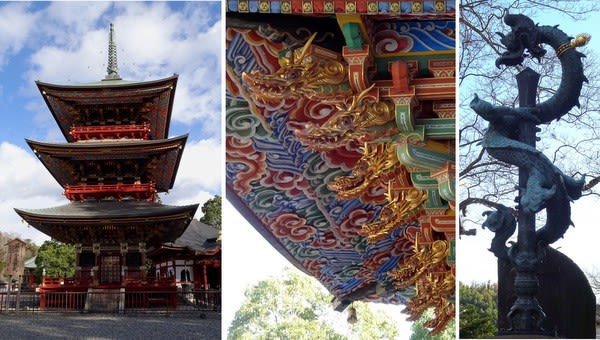

16日(火・大安)は天気は良かったのですが、風が強くとても寒かったです。お参りのついでに今年は「辰年」なので、「龍」を探してみました。

実は12月27日(水)の夕方に怪我をしてしまいました。信号が青に変わったので、コンビニの横を小走りに通リ抜けようとしました。駐車場の「タイヤ止め」が何故か1台分だけ建物からはみ出していた為に引っ掛かりダイブ。左胸を強打し、ショートブーツのつま先は両方共めくれてしまいました。骨は折れていなそうだったので様子をみる事にしました。ジッとしていれば痛くなかったのですが、触ると痛くて寝返りも打てず、起き上がる時に激痛が走りました。10日頃には痛みが和らいで来たので、お日柄の佳いこの日に行きました。

「三重塔」の一層目の軒には金の「龍頭」が「阿形」と「吽形」になっていて飾られていました。全部で24ありました。二層目は「麒麟」、三層目は「獏」だそうです。もちろん、「阿形」と「吽形」になっています。また、隣の「鐘楼」の近くには「倶利伽羅龍王」(くりからりゅうおう)の青銅像がありました。剣に「龍」が巻きついて呑み込もうとしています。大変美しい「倶利伽羅剣」は不動明王の化身「倶利伽羅龍王」を表わしているそうです。

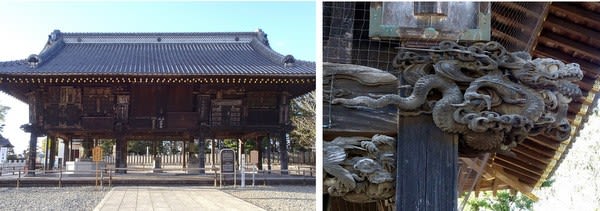

「釈迦堂」の正面の「虹梁」には「龍神」の彫刻がありました。堂内の「中央天井」には「狩野一信」作の水墨銀泥の「雲龍図」が飾られていましたが、暗くて良く見えませんでした

「額堂」の4つの「木鼻」(柱の外側に突出した部分)にはそれぞれ違った「龍」の彫刻がありました。

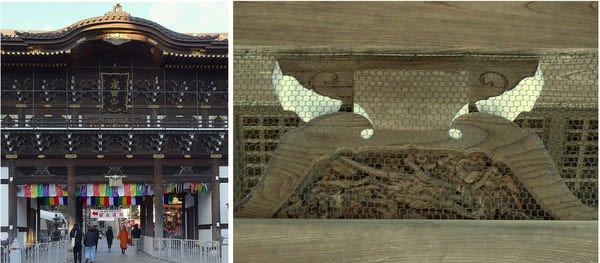

「仁王門」の階段下にある2つの四角形の「燈籠」に「金龍」の飾りがありました。「提灯」の下にも「龍」がありました。「仁王門」をくぐると、「太鼓橋」が架かった「仁王池」があります。岩では亀が甲羅干しをしていてトレビの泉みたいにお金が投げ入れられています。右側の岩は亀の形をしていて「亀岩」と呼ばれています。

「出世稲荷」の向拝の中備にも「龍」がありました。

「総門」(楼門)の「蟇股」(かえるまた)には「十二支」の彫刻があります。「五色幕」の上あたりになります。「蟇股」は梁などの水平部材の荷重受けの構造材ですが、装飾され化粧材化されることも多いそうです。 蛙が股を広げたような形状が名称の由来。「十二支」の中から「辰」を撮りました。

「龍」は他にもあると思いますが、私が探したのは以上です。

おまけの画像として「表参道」の歩道にある「十二支」の石像から「辰」だけを撮りました。帰りに馴染みの御店で何時もの「升形」の「熊手」を買うつもりでしたが、7日頃に売り切れてしまったそうです。初めて「宝船形」の「熊手」を買いました。

「照範じめ」が飾られた大本堂 15時の御護摩に向かうところです

三重塔 一層目の金の龍頭 倶利伽羅龍王の青銅像

釈迦堂 【上】龍神の彫刻 【下】狩野一信作の「雲龍図」

額堂(柱の上の四方の出っ張りが木鼻) 木鼻(右奥)の龍の彫刻

仁王門(階段下の燈籠に金龍) 金龍の飾り 提灯の下の龍

仁王池の岩 / 右側の岩は亀岩 -年末に掃除したのでしょうか、底が見える位に水が綺麗でした-

出世稲荷の向拝 向拝の中備にある龍

総門(五色幕の上に十二支の蟇股) 「辰」の蟇股

辰の石像 -守り本尊・普賢菩薩と書かれています- 宝船形の熊手

明けまして おめでとうございます

本年もよろしく お願いいたします

新しい年が良い年でありますよう お祈り申し上げます

昨年は記録を更新する異常な暑さでした。今年は平穏な1年であるように願っています。

大晦日の雨は大した事もなく、1日(月)の朝は快晴でした。風もなく暖かくて良かったです。西の空高くに月齢19.1の月が見えていました。10時頃には見えなくなってしまいます。

太陽が見えて来ました<7時6分頃> だいぶ見えて来ました

半分以上見えて来ました<7時7分頃> 全部出ました<7時9分頃>

すっかり上に昇りました<7時18分頃> 月齢19.1の月が見えていました

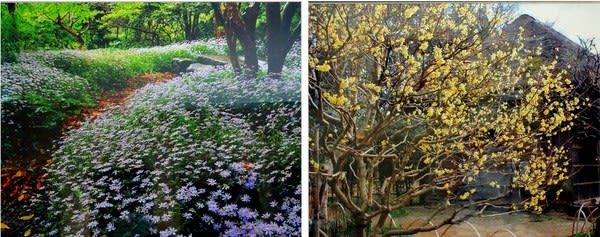

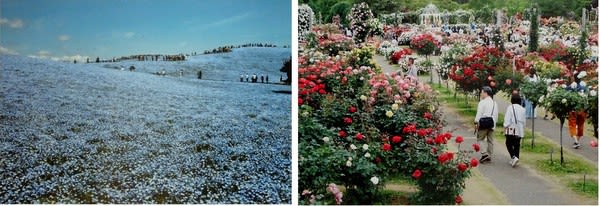

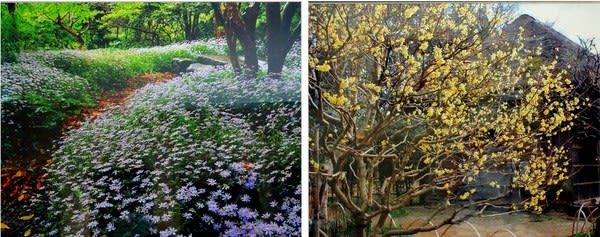

11月14日に「千葉大学園芸学部」と「戸定が丘歴史公園」に行った時の花を主にまとめました。

「アメジストセージ」は別名「サルビア・レウカンサ」とも言い、花の形が「サルビア」に似ています。

「ヒデンス」は別名「ウインターコスモス」とも言います。こちらの名の方がしっくり来ますね。晩秋頃に咲き出します。

「ガーベラ」は花束に入れると明るく可愛いらしい雰囲気になり、主役にも脇役にもなります。

「ケイトウ」(鶏頭)は色々な形がありますが、最近は「トサカ」のような形の「ケイトウ」は余り見かけなくなりました。

「ツワブキ」(石蕗・艶蕗)の名前の由来は、葉が蕗(ふき)に似ていて艶がある事から「ツヤブキ」。それが変化して「ツワブキ」になったそうです。 食用・薬用になります。大きな葉が印象的でした。

「イイギリ」(飯桐)という名前は、むかし葉で飯を包んだ事に由来。葉が桐に似ていて、ブドウのような房状の実が緑→赤→黒褐色と変化します。

「ジュウガツザクラ」(十月桜)は蕾の全体の3分の1が10月頃から咲き始め、残りの3分の2は春に咲きます。春の桜のような華やかさはありませんが、優美な感じがしました。春の花のほうが少し大きいそうです。

「茅葺門」の横の「大イチョウ」はまだ少ししか色付いていませんでした。この「イチョウ」は「戸定邸」の建設当時から植えられていたそうです。

【千葉大学園芸学部】にて 「アメジストセージ」 「ヒデンス」

【千葉大学園芸学部】にて 「ガーベラ」 【街かど】にて 「ケイトウ」

【戸定が丘歴史公園】にて 「ツワブキ」 「イイギリ」

【戸定が丘歴史公園】にて 「ジュウガツザクラ」 「大イチョウ」

「松戸市戸定歴史館」の企画展を観に行って来ました。11月4日(土)~12月17日(日)の9時30分~16時 、「戸定が丘歴史公園」と「千葉大学園芸学部」の間の「回廊門」が開放されていました。申請なしで庭園見学できるチャンスなので、まずは「千葉大学園芸学部」に行くことにしました。尚、「牧野富太郎博士」は明治44年から3年間、「千葉県立園芸専門学校」(千葉大学園芸学部の前身)で教鞭をとっていました。その「牧野イズム」は「牧野植物同好会」に引き継がれています。

「フランス式庭園」は「ヴェルサイユ宮殿」をモデルに造られ、「千葉大学園芸学部」のシンボルとなっています。左右対称性・幾何学的な配置の植栽を特徴としています。

「イタリア式庭園」はセンターサークルと一段ずつ高さが異なるテラス式の構造で、腰植えの混垣が特徴です。

「イギリス式庭園」は柏物産国際交流会館「洗心倶楽部」の前の庭園で、自然を主役にした「風景式庭園」です。自然の景観美を大切にしながら庭造りを行うのが特徴。

また、歌人の「与謝野晶子」は、この地に咲き乱れる「ヒナゲシ」を見に訪れ、60首もの短歌を詠んでいます。「戸定が丘歴史公園」にも句碑が多くあります。

「松戸市戸定歴史館」では企画展《 徳川公爵家のバックヤード 》が開催されていました。「古澤秀彌」氏は幼少時から「徳川慶喜」の屋敷で息子たちの御相手を勤め、15歳からは「家丁」となって52年間の徳川家職員としての歩みが始まりました。「徳川慶喜」から「慶久」・「慶光」と3代に亘って仕え、「家令心得」まで上りつめて14年間その重責を果たしました。「家令」とは職員をまとめて家政を任される責任者の事で、職員には「家扶」・「家従」・「家丁」などがあります。歴代の当主から譲られた品を核とする「古澤秀彌」氏の旧蔵資料で貴重な物が多くありました。

「古澤秀彌」氏は幼少時から「徳川慶久」の御相手を勤めていました。4歳年上の兄の様な関係で、主従関係を超えた信頼関係と深い絆がありました。「慶久」から「古澤」氏への書簡には自らを「KQ」と親しみを込めて書いています。「徳川慶喜」が仲の良かった弟の「昭武」への電報に【フツカ ニバン ニテ マイル サシツカエ ナキヤ ヘンジ マツ トクガワ ケイキ】(たびたび「戸定邸」を訪れていました) と記していたのと似ているような気がしました。

この日は「戸定が丘歴史公園」の「東屋」から「ダイヤモンド富士」が見える日だったので、楽しみにしていました。時間も閉館前だったので助かりました。私を含めて5人程が見に来ていました。人気スポットなの? 太陽の位置が少し左側寄りだったので、あっという間に「富士山」の後ろに隠れてしまいました。ここから見るのは初めてだったので嬉しかったです。「昭武」も同じ景色を見ていたのかと思うと感慨深いものがありました。もちろん当時はビルや高速道路もなく、遠くに「江戸川」が見えていましたが・・・。

「千葉大学園芸学部」のシンボルとなっているフランス式庭園

イタリア式庭園 イギリス式庭園 与謝野晶子の句碑

「古澤秀彌」氏と「小日向邸」の庭と玄関 徳川慶喜【紅白花卉図】・ 銀三ツ組賜盃ほか

うっすらと富士山が見えています<14時6分頃> -手前に見えるのは東京外環自動車道-

頂上の左端に太陽がかかりました<16時24分頃> 左寄の上に太陽が・・・<16時25分頃>

かなり下がりました<16時25分頃> 少しだけ光が見えています<16時26分頃>

富士山の後ろに太陽が隠れた直後<16時27分頃> -太陽が雲を照らしています-

日没(16時35分)後 <16時45分頃>

11月7日(火)、低気圧と寒冷前線の通過によって前日の夜から「秋の嵐」となり、神奈川県では工事現場の足場が倒れたりと大荒れの天気でした。昼頃には雨は上がりましたが、夏の様な暑さになりました。東京では27.5度と11月の最高気温としては100年ぶりに更新したそうです。因みに11月になってから25度以上の夏日は3日ありました。28度を超えた地域(千葉県・佐倉市など8地点)もあり、「富士山」の雪も溶けてしまいました。

条件が良くありませんでしたが、《ダイヤモンド富士》を見に行きました。やはり水蒸気が多かったので霞んでいました。でも、幸いな事に「富士山」の前には厚い雲が無く、何とか見る事が出来ました。

【おまけの画像】としてハッキリ見えた日の「富士山」の画像を載せました。右下に見えるのはスカイツリーです。

雲の下から太陽が・・・<16時28分頃> 頂上に太陽がかかりました<16時31分頃>

頂上の真上に太陽が・・・<16時32分頃> 右に下がって行きました<16時32分頃>

どんどん転がる様に右下に下がって行きました<16時32分頃>

完全に見えなくなってしまいました<16時34分頃>

【おまけの画像】ハッキリ見えた日の「富士山」 10月28日・17時28分頃

10月27日(金)は《 十三夜 》(旧暦の9月13日の夜に見える月のこと)でした。満月には少し欠ける月で、「栗名月」とも呼ばれていて「十五夜」の次に美しいと言われています。「十五夜」が中国伝来の風習であるのに対し、《十三夜》は日本で始まった風習です。どちらか一方しか見ないことを「片見月」と呼び、縁起の悪いこととされているそうです。

東日本や北日本は大気の状態が不安定との天気予報だったので心配していました。日本の各地や茨城県でも再び「ひょう」が降ったそうです。都内では霞んでいましたが、何とか見る事が出来ました。この日は「月の出」は15時57分、「日の入」は16時52分でした。「月の出」から40分位が過ぎた頃、夕日を浴びたピンク色の「積乱雲」の上から「お月様」が出て来ました。

ついでに「富士山」も見に行きましたが、霞んでいてハッキリ見えませんでした。昼間が暖かかったので上昇気流が発生、上空に寒気が居座っていた為に水蒸気が溜まってしまったのかもしれません。

話は変わりますが、2日前の10月25日(水)に用事で「成田駅」の近くに行きました。「雷注意報」が出ていたので、早めに帰る事にしました。駅の東口からピンク色の「積乱雲」が見え、綺麗だったので思わずスマホで撮りました。西口に行ってみると、これまた真っ赤な「夕焼け」で感動しました。でも、後でニュースで知ったのですが、この日は日本の各地や東京でも積もる程の「ひょう」が降りました。

積乱雲の上から出て来ました<16時37分頃> 近くに別の積乱雲も・・・

日没前の月<16時51分頃> クッキリと見えて来ました<19時25分頃>

日没後の富士山<17時25分頃> -霞んでいてハッキリ見えませんでした-

夕日を浴びたピンク色の積乱雲<25日・16時52分頃> -成田駅東口にて-

真っ赤な夕焼け<25日・16時55分頃> -成田駅西口にて-

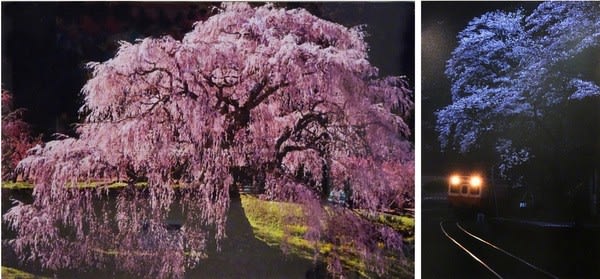

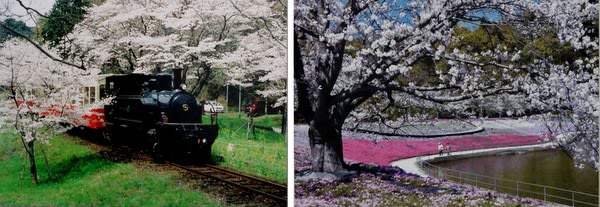

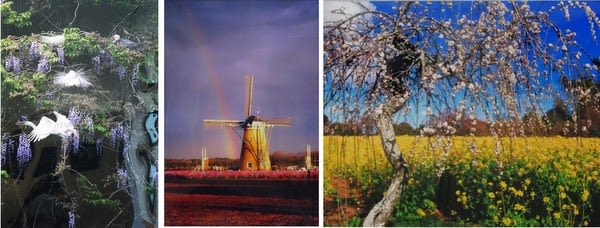

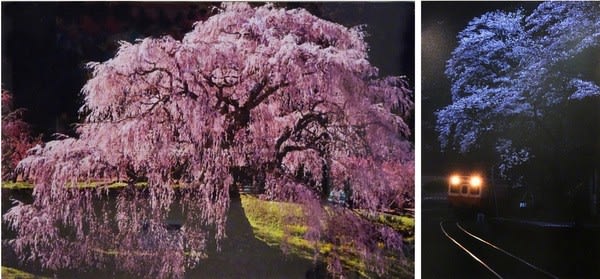

10月10日(火)、「なごみの米屋」にある「成田生涯学習市民ギャラリー」に行って来ました。《 風景写真の仲間達・写真展 》が開催されていました。全部で9人、31点の作品でした。「富士山」が好きなので、気が付いたら「富士山」の作品を多く撮っていました。

【空駅へ行く】:「弘海和良」さんの作品で『第70回記念・新美術展』の写真部門で「大賞」になったものです。2枚の写真の合成で、光が当たって青く輝く線路の軌跡が、偶然に空に向かっている様な感じになったそうです。

【幻景】:2時間に亘って撮った光の点を繋げたものだそうです。明るい内にピントを合わせて三脚にセットし、暗くなってからシャッターを何回も押し続けたとのこと。

【妖艶 しだれ栗】:「しだれ栗」は初めて見ましたが、力強くて存在感がありました。夕焼けに浮かぶシルエットが素敵です。

【地霧に包まれる】:「落花生ぼっち」(収穫した落花生を乾燥させる為のもの)が地霧に包まれ、畑に浮かび上がっていて幻想的でした。

【愛しの霧幻列車】:「東日本大震災」と2011年7月の「新潟・福島豪雨」によって甚大な被害を受けた「只見線」。2022年10月1日に全線運転再開したそうです。川沿いを走る「只見線」、冬の雪景色の中を走る列車の風景はとても幻想的です。

【空駅へ行く】 【月光】 -静岡県富士宮市・田貫湖-

【幻景】 -茨城県霞ケ浦- 【妖艶 しだれ栗】 -群馬県旧六合村-

【霧幻峡~神秘の夏】 -福島県三島町- 【地霧に包まれる】 -千葉県成田市-

【夜明けの神秘】 -茨城県大洗- 【茜焼け】 -山梨県忍野村-

【桟橋夜景】 -千葉県南房総市- 【ダイヤモンド富士】 -山梨県山中湖村-

【波踊る】 -千葉県南房総市- 【愛しの霧幻列車】 -福島県金山町-

9月29日(金)は昨年に引き続き、満月での《中秋の名月》となりました(満月の瞬間は18時58分)。《中秋の名月》とは、旧暦の8月15日の夜に見える月のこと。《中秋の名月》は旧暦の日付(新月からの日数)で決まりますが、満月は太陽・地球・月の位置関係で決まります。月の公転軌道が楕円形であり、新月(朔)から満月(望)までにかかる日数が13.9日から15.6日と大きく変化します。したがって、《中秋の名月》と満月の日付がずれる事が起こります。

2021年から2023年までは、3年連続で満月のタイミングで《中秋の名月》を迎えました。次は2030年9月12日になるそうです。尚、今日は「月の出」は17時31分、「日の入」は17時29分とほぼ同時でした。天気が良ければ、「夕焼け」から《中秋の名月》と同時に見られたのに残念です。

雲が出ていましたが、期待をして見に行きました。28日には東京都心の30度以上の「真夏日」の日数が90回目となり、過去最多を更新してしまいました。因みに35度以上の「猛暑日」の日数は8月29日に22回目となり過去最多だったそうです。29日も昼間は暑かったのですが、夕方は爽やかな風が吹き、涼しくて気持ちの良い「お月見」が出来ました。最初は雲に隠れて見えにくかったのですが、「月の出」から30分頃にオレンジ色に輝く美しい月が見られました。その後、また雲の中に・・・。

雲の間から見えて来ました <17時49分頃> 半分以上見えて来ました <17時52分頃>

大部分が見えて来ました <17時53分頃> オレンジ色に輝いていました <18時02分頃>