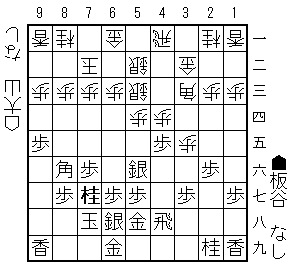

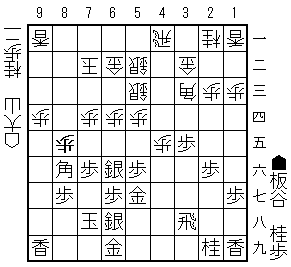

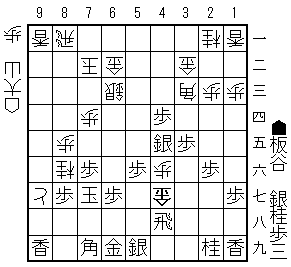

大山先生の中飛車に板谷先生は右四間で対抗

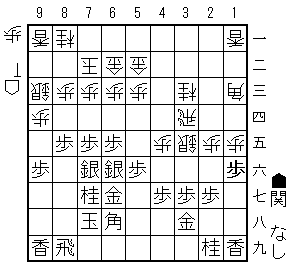

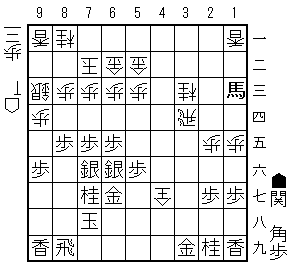

それでも32金とするのは大山先生らしいですが、さらに35歩は欲張った感じです。今の目で見ると36歩同歩38飛か、穴熊に組むところです。

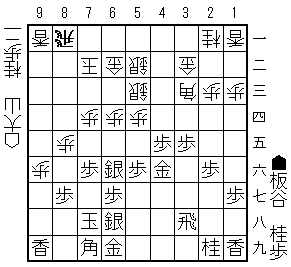

板谷先生は45歩と仕掛けたまま、どちらも取らずに駒組みが進みます。先手から見ると44歩と取り込んでから駒組みを進めるのが有力です。55歩には45歩があるのです。

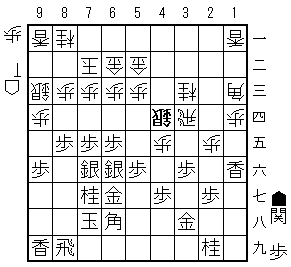

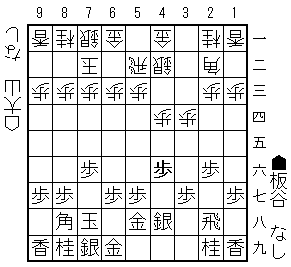

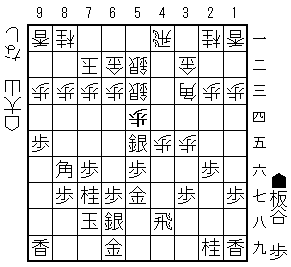

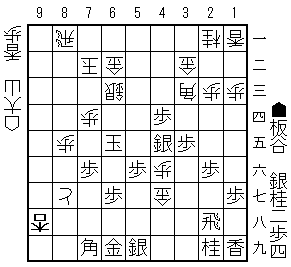

結局ぶつかったまま、角の転回で見たこともない形になりました。

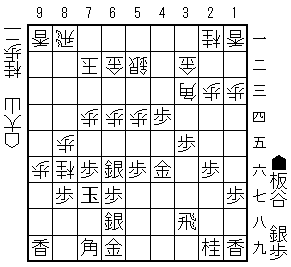

大山先生は銀の位置をずらして受け

板谷先生は端に手を付けてから歩を入手しに行きますが、一目指しすぎです。

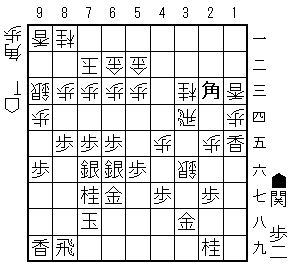

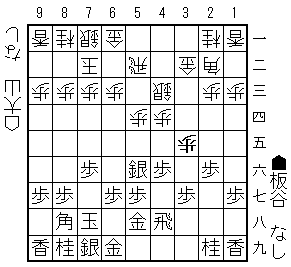

桂を捨てる手がありました。

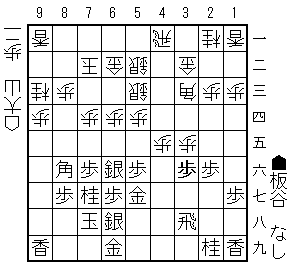

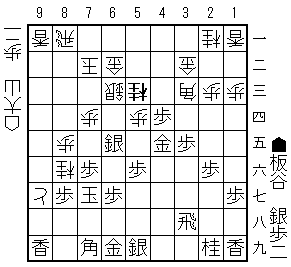

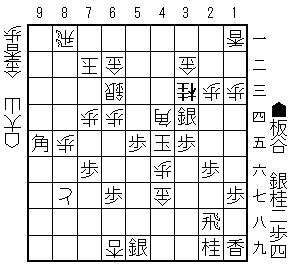

これは完全にとがめられ、大差です。

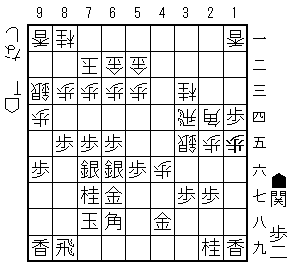

大山先生は味よく飛車を回り

板谷先生は眉間で受けます。

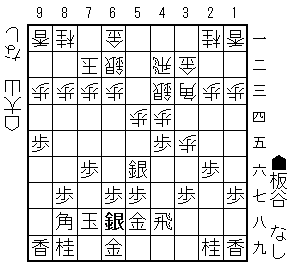

アマチュアレベルではこういうのが逆転することもあるのですが、駒得を目指すのが切れない指し方で

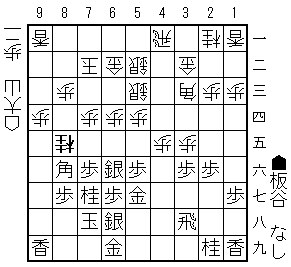

筋の悪い手ですが、玉の遁走を阻止した手で

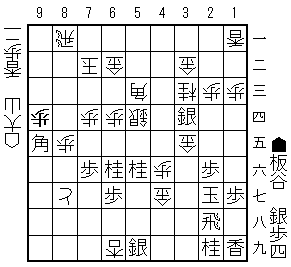

危険なところに呼び込んで駒を取ります。

板谷先生の玉に安住の地はなく

駒取りの催促で投了です。

板谷先生がかなり凝った指し方でしたが、指し過ぎをしっかりとがめる大山先生は抜け目ないです。

これで300局並べました。皆さんはどれだけ並べましたか?面白そうなものだけでも並べてみるとだんだんに強くなるものです。

本筋の手が見えやすくなります(これは手早く何度も並べるのがおすすめ)し、手を読んで並べていれば(時間をかけて細かいところも検討します)良い読みの訓練になります。

プロは終盤でどう寄せにもっていくかというのが身につくので、知らない間に終盤力が向上しますよ。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----

手合割:平手

先手:板谷進8段

後手:大山棋聖

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 2六歩(27)

4 4四歩(43)

5 4八銀(39)

6 4二銀(31)

7 5八金(49)

8 5二飛(82)

9 6八玉(59)

10 6二玉(51)

11 7八玉(68)

12 7二玉(62)

13 4六歩(47)

14 4三銀(42)

15 4七銀(48)

16 5四歩(53)

17 5六銀(47)

18 3二金(41)

19 4八飛(28)

20 3五歩(34)

21 4五歩(46)

22 4二飛(52)

23 9六歩(97)

24 6二銀(71)

25 9五歩(96)

26 3三角(22)

27 6八銀(79)

28 4一飛(42)

29 7七角(88)

30 5三銀(62)

31 8六角(77)

32 5二銀(43)

33 7七桂(89)

34 5五歩(54)

35 同 銀(56)

36 4五歩(44)

37 5六歩(57)

38 6二金(61)

39 5七金(58)

40 5四歩打

41 6六銀(55)

42 6四歩(63)

43 3八飛(48)

44 7四歩(73)

45 9四歩(95)

46 同 歩(93)

47 9三歩打

48 同 桂(81)

49 3六歩(37)

50 8五桂(93)

51 同 桂(77)

52 8四歩(83)

53 3五歩(36)

54 8五歩(84)

55 9七角(86)

56 4六歩(45)

57 4五歩打

58 9五歩(94)

59 4六金(57)

60 9六歩(95)

61 7九角(97)

62 8一飛(41)

63 4四桂打

64 同 銀(53)

65 同 歩(45)

66 8六桂打

67 7七玉(78)

68 6三銀(52)

69 4五金(46)

70 9七歩成(96)

71 5九銀(68)

72 6五歩(64)

73 同 銀(66)

74 5三桂打

75 5四銀(65)

76 4五桂(53)

77 同 銀(54)

78 4六歩打

79 4八飛(38)

80 4七金打

81 2八飛(48)

82 9八桂成(86)

83 同 香(99)

84 8七と(97)

85 6六玉(77)

86 6五歩打

87 同 玉(66)

88 9八香成(91)

89 5五歩(56)

90 8八成香(98)

91 6八角(79)

92 7八成香(88)

93 9五角(68)

94 6四歩打

95 5六玉(65)

96 6九成香(78)

97 3四銀(45)

98 4四角(33)

99 4五玉(56)

100 3三桂(21)

101 3六玉(45)

102 2四金打

103 5六桂打

104 3五金(24)

105 2七玉(36)

106 5三角(44)

107 5四歩(55)

108 同 銀(63)

109 6六桂打

110 9四歩打

111 投了

まで110手で後手の勝ち