後手番高島先生の手を考えます。

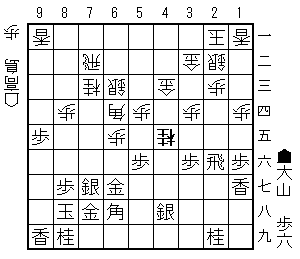

第1問

この一手というわけではないのですが、高島先生の得意な形を作ります。

A 33銀 B 33桂 C 65歩

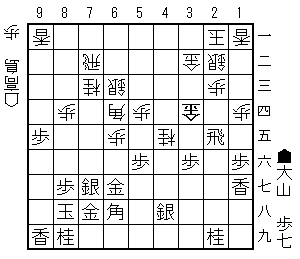

第2問

桂取りの受け方が難しそうですが。

A 44歩 B 47歩 C 35歩

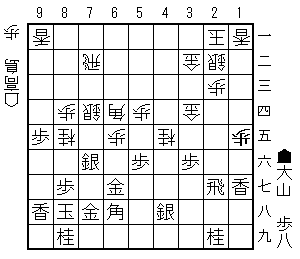

第3問

手筋で攻められました。

A 24同歩 B 46歩 C 35歩

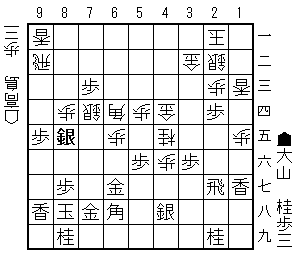

第4問

先手玉に即詰みがあります。

後手番高島先生の手を考えます。

第1問

この一手というわけではないのですが、高島先生の得意な形を作ります。

A 33銀 B 33桂 C 65歩

第2問

桂取りの受け方が難しそうですが。

A 44歩 B 47歩 C 35歩

第3問

手筋で攻められました。

A 24同歩 B 46歩 C 35歩

第4問

先手玉に即詰みがあります。

今日の棋譜20210105

昭和30年4月、高島一岐代先生と第14期名人戦第2局です。

大山先生の先手で矢倉です。

無造作に端歩を突き合っているのは、棒銀で端を攻めるという発想がなかった、あるいは棒銀はアマチュア向けの戦法であってプロフェッショナルが指す戦法ではないと思われていたのか。

大山先生は雀刺しをねらいます。

高島先生は銀を引いて受けます。

大山先生は37桂~25桂と攻めるわけにはいかないので25歩を突き、高島先生は64歩を突きます。これは何でもない手のようですが

63銀73桂の攻撃型が認識されたということなのでしょう。(これまでは角を93に移動して四手角の攻め筋を目指すというのはあったのですが。)

大山先生は棒銀、15の地点に駒を足さないと15歩からは攻められないということから思いついたのでしょうが、ずいぶん現代的です。

後手の52飛に対して26銀(55歩同歩同飛56歩25飛を防いでいる)から15歩同歩同銀と攻めて構わないのですが、58飛と合わせます。

72飛28飛互いの飛の位置がずれました。24歩同歩同角のねらいです。

33桂でも24歩同歩同角

23歩68角21玉。高島先生はしゃがみ矢倉(菊水矢倉)に組みます。実は高島先生が創案したとされている囲い方です。名人戦でも登場しました。対雀刺しなどには有効です。

大山先生はそれでも26銀~15歩同歩同銀、あるいは35歩同歩同角など攻めるべきだったと思うのですが

48銀と引くのでは手損でおかしいです。対して高島先生の45歩は先手の46角を避けたということなのでしょうが、後手の4筋は薄いところなので危なさそうに感じます。

46歩65歩で攻め合いが始まります。

65同歩95歩同歩75歩、後手が82飛85歩の形ではこの攻め筋が有力(ということが広まったかどうか)ですが、72飛84歩の形でも良い感じです。

75同歩同角66銀(82飛85歩の形ならば74銀75銀同銀もあります)

53角45歩64歩、ここでは74銀と出るよりも、64同歩同角が飛取りになるのでこちらの攻め方のほうが良いでしょう。

大山先生は17香を生かして、飛を上にかわします。

65歩77銀とできて後手十分ですが、1歩得るために45桂は危ないか。まあ46歩~45歩とされる前に攻めれば後手よしでしょう。44歩同金46歩は嫌なので、44歩には33金寄でしょうか。

25飛に35歩、軽い受け方ですが

35同飛44金25飛34金、ここまで来れば先手を取って受けたということになります。高島先生が指しやすいでしょう。先手は右の銀桂が働いていないから形勢は思わしくありません。

27飛85桂、端攻めもあるので86銀とするのが普通ですが

76銀74銀、これで75歩85銀同銀~76銀あるいは76歩と攻めていけます。

15歩98歩同香15歩

44歩同金12歩同香13歩同香24歩、大山先生はもち歩が多いので細かい攻めが利きます。24同歩は14歩同香24飛で両取りになりますね。

しかし46歩で角の利きを止められては、攻めているのは飛だけです。とりあえず73歩を打ちましたが

92飛とされて端が危なくなっています。やむなく85桂を取り

35桂を打ちますが、

35同金同歩24歩

24同飛76桂、後手の攻めのほうがはるかに強烈です。

76同金同銀54飛、ここで攻められても足りませんが

42角44桂、少し怪しくなったでしょうか。

けれど67銀打は厳しいです。受けもないので13歩、これは詰めろでもないですし

78銀成同玉67金88玉97角成、先手玉は即詰みでした。

新しい矢倉の攻め筋が開発されている時代で、升田先生の雀刺しが広く認知され、次は棒銀が流行するか、という頃です。63銀73桂型の攻め筋も広まるでしょう。

大山先生は棒銀で攻める方が良かったのですが、まだ新しい時代には入っていないようです。

菊水矢倉も見られましたし、高島先生の代表作と言っていいくらいの将棋です。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.44 棋譜ファイル ----

開始日時:1955/04/19

手合割:平手

先手:大山名人

後手:高島一岐代8段

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 7八銀(79)

4 3四歩(33)

5 7七銀(78)

6 6二銀(71)

7 2六歩(27)

8 4二銀(31)

9 4八銀(39)

10 3二金(41)

11 7八金(69)

12 4一玉(51)

13 6九玉(59)

14 9四歩(93)

15 9六歩(97)

16 5四歩(53)

17 5六歩(57)

18 5二金(61)

19 3六歩(37)

20 3三銀(42)

21 1六歩(17)

22 1四歩(13)

23 7九角(88)

24 3一角(22)

25 5八金(49)

26 4四歩(43)

27 6六歩(67)

28 4三金(52)

29 1七香(19)

30 4二角(31)

31 6八角(79)

32 7四歩(73)

33 1八飛(28)

34 2二銀(33)

35 7九玉(69)

36 7三桂(81)

37 6七金(58)

38 3一玉(41)

39 2五歩(26)

40 6四歩(63)

41 8八玉(79)

42 6三銀(62)

43 3七銀(48)

44 5二飛(82)

45 5八飛(18)

46 7二飛(52)

47 2八飛(58)

48 3三桂(21)

49 2四歩(25)

50 同 歩(23)

51 同 角(68)

52 2三歩打

53 6八角(24)

54 2一玉(31)

55 4八銀(37)

56 4五歩(44)

57 4六歩(47)

58 6五歩(64)

59 同 歩(66)

60 9五歩(94)

61 同 歩(96)

62 7五歩(74)

63 同 歩(76)

64 同 角(42)

65 6六銀(77)

66 5三角(75)

67 4五歩(46)

68 6四歩打

69 同 歩(65)

70 同 角(53)

71 2六飛(28)

72 6五歩打

73 7七銀(66)

74 4五桂(33)

75 2五飛(26)

76 3五歩(34)

77 同 飛(25)

78 4四金(43)

79 2五飛(35)

80 3四金(44)

81 2七飛(25)

82 8五桂(73)

83 7六銀(77)

84 7四銀(63)

85 1五歩(16)

86 9八歩打

87 同 香(99)

88 1五歩(14)

89 4四歩打

90 同 金(34)

91 1二歩打

92 同 香(11)

93 1三歩打

94 同 香(12)

95 2四歩打

96 4六歩打

97 7三歩打

98 9二飛(72)

99 8五銀(76)

100 同 銀(74)

101 1四歩打

102 同 香(13)

103 3五桂打

104 同 金(44)

105 同 歩(36)

106 9七歩打

107 同 香(98)

108 2四歩(23)

109 同 飛(27)

110 7六桂打

111 同 金(67)

112 同 銀(85)

113 5四飛(24)

114 4二角(64)

115 4四桂打

116 6七銀打

117 1三歩打

118 7八銀成(67)

119 同 玉(88)

120 6七金打

121 8八玉(78)

122 9七角成(42)

123 投了

まで122手で後手の勝ち