創価学会の「内在的論理」を理解するためといって、創価学会側の文献のみを読み込み、創価学会べったりの論文を多数発表する佐藤優氏ですが、彼を批判するためには、それこそ彼の「内在的論理」を理解しなくてはならないと私は考えます。

というわけで、こんな本を読んでみました。

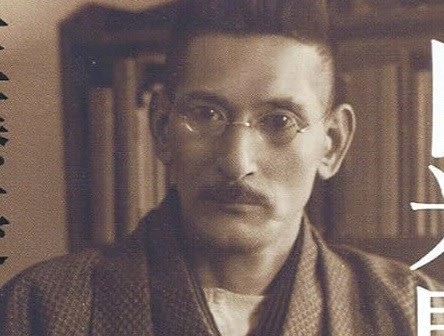

佐藤優/大川周明「日米開戦の真実-大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く」

興味深い内容でしたので、引用したいと思います。

この本の特徴は、戦前の思想家・大川周明の著書である『米英東亜侵略史』のテキストを2部に分けて再現し、その間に著者・佐藤優氏の解説を挟み込むという形式をとっていることです。

この形式は、佐藤氏が創価学会系の雑誌『潮』に記事を連載するときや、その著書「池田大作研究」を書いた時のスタイルと共通するものです。

さらに言えば、私がいろいろな本を読んでブログで引用する際に、記事の最後に【解説】として私見を述べていますが、そのスタイルにも通じます。

そこで、読者が読みやすく理解しやすいように、あたかも佐藤氏がこのブログを書いているかのように、私のブログのスタイルをまねて、この本の内容を再構成してみました。

必要に応じて、改行したり、文章を削除したりしますが、内容の変更はしません。

なるべく私(獅子風蓮)の意見は挟まないようにしますが、どうしても付け加えたいことがある場合は、コメント欄に書くことにします。

ご理解の上、お読みください。

日米開戦の真実

――大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く

□はじめに

■第一部 米国東亜侵略史(大川周明)

■第二部「国民は騙されていた」という虚構(佐藤優)

□第三部 英国東亜侵略史(大川周明)

□第四部 21世紀日本への遺産(佐藤優)

□あとがき

米国東亜侵略史(大川周明)

第四日 アメリカ人の気性と流儀

米国務長官の驚くべき提案

今日も引き続きアメリカの横車について申し上げます。

昨日申し上げた通り、アメリカは日支両国の間に満鉄に並行する鉄道を敷かぬという約束があることを知っていたにもかかわらず、またボーリング商会と合作して企てた法庫門鉄道計画が失敗したのにも懲りず、1909年、またもや極秘の間に支那政府と交渉を進め、渤海湾頭の錦州から斉々哈爾を経て、黒龍江省愛琿 に至る非常に長距離の鉄道敷設権を得たのであります。

この錦愛鉄道は、この前の法庫門鉄道よりも満鉄にとっていっそう致命的なる並行線であります。この並行線の敷設権を支那から得たのは、1909年10月のことでありますが、11月に至りて国務長官ノックスは、まず英国外相グレーに向かって、二つの驚くべき提案を行ったのであります。第一は英米一体となって満州の全鉄道を完全に中立化させること、第二は鉄道中立化が不可能の場合は、英米提携して錦愛鉄道計画を支持し、満州の完全なる中立化のために、関係諸国を友好的に誘引しようというのであります。

英国外相はこの提案に対して体よき拒絶を与えたにかかわらず、ノックスは12月4日、このうえ二案を日・支・仏・独・露の各政府に示し、かつ英国政府の原則的賛成を得たと通告し、これらの諸国に対して「同様に好意ある考慮」を求めたのであります。この突飛なる提案に対して、日露両国はもとより強硬に反対し、ドイツ・フランス・イギリスもアメリカを支持しなかったので、この計画もまたまた失敗したのであります。この計画の背後にもストレートが活躍していたのでありますが、その失敗は「イギリスの冷酷な日和見政策」によるものとして、激しく英国を非難しております。

このように手を変え品を変えても成功しないので、アメリカは今度は列強の力を借りて目的を遂げようというので、その前年に成立した英米独仏の四国借款団を利用することとし、その借款団から支那に向かって英貨一千万ポンドを貸し付け、これによって支那の幣制改革及び満州の産業開発を行う相談を始めたのであります。これは取りも直さず、アメリカ一国では従来やり損なったから、列強と共同して日本を掣肘しようという計画であります。ところがこれまた日本にとって幸いであったことは、あたかもこの頃に武漢に革命の火の手が上がり、清朝は脆くも倒潰して支那は民国となったので、この交渉も中絶の姿となったのであります。

それにもかかわらず、新たに出来た民国政府は、この四国財団に政費の借款を申し込んだのであります。この申し込みを受けた四国財団は、日露両国を無視しては支那とのいかなる交渉も無益なることを知っていたので、結局日露両国を加えた六国借款団を作ることにしたのであります。その借款契約は1913年6月、仏国パリで作られたのでありますが、その際日露両国は共にその満蒙における各自の特殊権益を損傷されぬことを条件として該財団に参加する旨を声明し、旧四国財団関係者の反対があったにもかかわらず、列国政府がこの声明を承認したので、6月22日正式に六国借款団の成立を見るに至りました。ところで、日露両国がこのような条件の下に参加してきたのでは、思うように満州進出が出来なくなったので、アメリカは翌1914年に至り、六国借款団は支那の行政的独立を危うくするという口実の下に、勝手にこれを脱退したのであります。

中立声明を無視して参戦

さて、1914年は世界大戦の始まった年であります。日本は日英同盟の誼みを守り、ドイツに宣戦して連合国側に参戦しました。するとアメリカの最も恐れたことは、このどさくさ紛れに日本が支那及び満州において、火事場泥棒を働きはせぬかということであったのであります。そこでアメリカはこの年8月21日、無礼極まる通牒(つうちょう)を日本に向かって発しております。

その文面はまず「合衆国は日本のドイツに対する最後通牒につき、意見を発表することを見合わすべし」というもので、ほとんど日本を属国視しております。日本がドイツに対して最後通牒を発するのに、アメリカから文句をつけられる因縁は、毛頭ないのであります。さらに「またヨーロッパの戦争の状態如何にかかわらず、かつて声明するごとく、アメリカは絶対に中立を維持することをもって、その外交政策となす。そして合衆国政府は、日本の意向について左のごとく記録するの機会を有す」と豪語したる後、第一に日本は「支那において領土拡張を求めざる」こと、第二に「膠州湾を支那に還付する」こと、第三に「支那国内に重大なる動乱もしくは事件の発生する場合において、日本は膠州湾領域外において行動するに先だち、アメリカと協同する」ことを要求しているのであります。誠に無礼極まる申し分でありますから、日頃アメリカに対して妥協的態度に出ることを習慣としている日本政府も、この乱暴なる申し分には取り合わなかったのであります。

そうしているうちに、絶対に中立を維持すると声明し、戦争は我らの自尊心の許さぬところだ、We are too proud to fight などと嘯いておりながら、アメリカも遂に参戦したのであります。当初戦争に加わらなかったのは、勝敗の数が逆睹(ぎゃくと)し難かったからでありましたが、戦局が段々と進んで連合国側の勝算がほぼ明らかになりますと、存分に漁夫の利を収めるために、以前の声明などは忘れたかのように大戦に参加したのであります。いざ大戦に参加してみると、今までのように日本と相争っていたのでは、甚だ心がかりになりますので、1917年、アメリカからの提案によっていわゆる石井・ランシング協定が成立し、アメリカははじめて東亜における日本の立場を承認したのであります――「合衆国政府及び日本政府は、領土相接する国家間には特殊の関係を生ずることを承認す。従って合衆国政府は日本国が支那において特殊の利益を有することを承認す。日本の領土の接壌する地方においてことに然りとす」――この協定によってアメリカは一時日本の意を迎えたのであります。しかしながらこの協定は、後に申し上げるワシントン会議において、苦もなく廃棄されたことは御承知の通りであります。

一方、このように日本の意を迎えながら、アメリカは世界大戦の最中においても、満州に発展する機会さえあれば、無遠慮に自国の立場を作ろうとしました。例えば1917年、ロシア革命によってツァー政府が倒潰し、列強がシベリアに出兵することになりました時、アメリカは東支鉄道及びシベリア鉄道の管理権を握るという強硬なる主張を列強に向かって発したのであります。これも実に乱暴な提案であります。日本は当然これに反対し、結局連合国特別委員会を作り、その委員会が両鉄道を管理することになりました。

叙上のような始末で、日露戦争以後におけるアメリカの東亜進出政策は、その無遠慮にして無鉄砲なること、近世外交史において断じて類例を見ないところのものであります。それは藪医者が注射もせずに切開手術を行うような乱暴ぶりであります。しかも数々の計画がその都度失敗に終わったにかかわらず、いささかも恥じることなく、いささかも怯むことなく、矢継ぎ早に横車を押し来るに至っては、言語道断と申すほかありません。我々はアメリカのこのような気性と流儀とをはっきりと呑み込んで置く必要があります。

在米日本人の排斥

さてアメリカは、東亜に対しては今まで申し上げたような傍若無人の進出を試み、ひたすら、東亜における我が国の地位を覆えそうと焦ったのみならず、同じく日露戦争直後から、内においては在米日本人の排斥を始めたのであります。すなわち1906年にサンフランシスコの小学校から日本少年を放逐したのを手始めとして、次第に無法なる日本人排斥を行い、1907年には数十名のアメリカ人が一団となって日本人経営の商店を襲撃し、多大の損害を与えるに至ったのであります。

小学校から日本児童を放逐する時のサンフランシスコ学務局の言い分は、日本児童の数が多くて収容し切れぬこと、不行跡で不品行だということ、米国児童と年齢が違いすぎるということにあったのでありますが、実際はサンフランシスコの全小学校に日本少年はわずかに93人しか入学しておらず、年齢は多く14歳以下で、15歳のものが33人、20歳のものが2人あっただけであり、米人教師の言葉によれば行状は優秀で、最も好ましき生徒であったのであります。

カリフォルニアにおけるこうした日本人排斥は、甚だしく日本国民を激昂させ、世論は烈しく沸騰したのでありますが、当時の日本の知識階級の中には、排斥は日本人が悪いからだ、日本人はどこへ行っても日本人で、決してアメリカに同化しないから、アメリカから見れば厄介者に相違ないなどと、まるで他国のことのように議論する人が多かったのであります。そして政府もある程度までアメリカの言い分を通して、この年12月にいわゆる紳士協約をアメリカと結び、今後は在米邦人の父子妻子、及び商人・学生を除き、永住の目的をもって、日本人をアメリカに渡航させぬという約束をしたのであります。この日本の譲歩にかかわらず、そしてその約束を忠実に守ったにもかかわらず、カリフォルニアの在留邦人に対する迫害と排斥は、年々激しきを加え、1911年には日本人の土地所有禁止を目的とする法案が、加州議会を通過するに至ったのであります。

この排日運動は、世界大戦中だけはしばらく下火となっていましたが、1918年11月に世界大戦終結するや翌年正月からまたまた排日運動が始められ、加州排日協会は次の五事を断行すべしと決議したのであります。

一、日本人の借地権を奪うこと。

二、写真結婚を禁ずること。

三、紳士協約を廃し、米国が自主的に排日法を制定すること。

四、日本人に永久に帰化権を与えざること。

五、日本人の出生児に市民権を与えざること。

加えて排日法を制定するため、臨時議会を開くべしとの決議案が満場一致をもって加州議会を通過しました。日本はこの形勢を見て、米国の意を和らぐべく、自ら進んで写真結婚を禁止したのであります。

しかも日本の譲歩にますます増長した加州人は、盛んに排日法制定のために臨時議会を招集すべしと高唱し、加州知事がこれを拒絶すると、直接州民投票によって法案を通過させ、遂に邦人の借地権を奪い、不動産移転を目的とする法人の社員たることを禁じました。そして1924年には、さらに徹底的した排日法が制定され、かつ実施されるに至り、米国の排日派は思う存分にその目的を遂げたのであります。

ルーズヴェルトの「賢明なる助言」

ただしこの日本人排斥は、決して心あるアメリカ政治家の意思ではなかったのであります。現に大統領ルーズヴェルトは、その子カーミットに宛てた手紙の中に「予は痛く対日策に悩まされている。加州とくに桑港(サンフランシスコ)の馬鹿者どもは、向こう見ずに日本人を侮辱しているが、その結果として惹起さるべき戦争に対して、国民全体が責任を負わねばならぬのだ」と申して居ります。 彼は日本人排斥を阻止するために出来るだけの力を尽くしましたが、その事がかえって加州米人を激昂させ、日本人を駆逐すると共に、彼らに味方する非愛国的なる大統領をも放逐せよと騒ぎ立てたのであります。ルーズヴェルトは、任期終わって職を去るに臨み、予が加州の日本人問題で苦しんだことを思えば、その他の議会対策のごときは、物の数ではなかったと述懐しております。

さればこそ、彼はその政治的後継者ノックスに向かって、次のような賢明なる助言を与えております――「米国の最も重大なる問題は、日本人を米国から閉め出しても同時に日本人の善意を失わぬように努めることである。日本の死活問題は満州と朝鮮である。それゆえに米国は、理由の如何にかかわらず日本の敵意を挑発し、またいかに軽微であろうとも日本の利益を脅威するごとき行動を決して満州において取らぬよう注意しなければならぬ」。

しかしアメリカはこの忠告と反対に、満州において常に日本の敵意を挑発し、日本の利益を脅威するごとき行動を繰り返してきたことは、これまで申し上げた通りであります。満鉄中立提議は、ルーズヴェルトから叙上の忠告を受けたノックス国務長官の名において行われたのであります。

【佐藤氏による解説】

対日作戦計画「オレンジプラン」の登場

日露戦争後、アメリカの帝国主義的利益を直接推進する政治家、経済人のみならず、草の根の市民レベルでも反日感情が高揚する。その背後には、19世紀末からアメリカやオーストラリアを中心に広まった黄禍論がある。アジアの黄色人種の急速な台頭がヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアなどの白人支配体制を崩すという人種主義的脅威論が黄禍論であるが、その背景には清朝の弱体化による大量の中国系移民の発生と日清戦争、日露戦争に勝利した日本の軍事力に対する過剰な警戒感があった。ちなみに黄禍論の理論家の一人と見なされることになったのが、後で言及するソロヴィヨフである。日露戦争中、ロシアはソロヴィヨフの議論を巧みに用いて黄禍論に基づく反日宣伝を行い、ヨーロッパ大陸では一定の影響を与えたが、日露戦争後はほとんど影響力をもたなくなった。ヨーロッパに移住する中国人や日本人の数は限られていたので、黄禍論が民衆レベルにまで 深く浸透することはなかったのである。

しかし、アメリカでは状況が異なっていた。日露戦争後から、本格的な反日気運が高まり、とくに日本からの移民が多いサンフランシスコで白人と日系人の衝突が頻発した。1913年にカリフォルニア州議会は日系人の土地所有を禁止する法律を採択し、さらに移民法の改正(いわゆる排日移民法)で、日本からアメリカへの移民は事実上不可能になった。この過程について『米英東亜侵略史』の中で大川は詳細に実証的な分析をしている。大川は、カリフォルニアの反日運動をアメリカの政治指導部が煽ったのではなく、国民のポピュリズムを政治エリートが抑えきれなかったのだという評価をし、その根拠としてセオドア・ルーズヴェルト大統領の息子に宛てた書簡を紹介している。

ただしこの日本人排斥は、決して心あるアメリカ政治家の意思ではなかったのであります。現に大統領ルーズヴェルトはその子カーミットに宛てた手紙の中に「予は痛く対日策に悩まされている。加州とくに桑港(サンフランシスコ)の馬鹿者どもは、向こう見ずに日本人を侮辱しているが、その結果として惹起さるべき戦争に対して、国民全体が責任を負わねばならぬのだ」と申して居ります。

大川を問診した医師団が述べたように、大川は高いレベルの英語力をもっていた。大川はアメリカで刊行された文献をよく読み込んだ上で自己の言説を展開している。大川はアメリカの政治エリートが黄禍論に基づく日本人排斥を阻止しようと尽力したことをきちんと紹介している。セオドア・ルーズヴェルト大統領の日本人排斥に対する批判的姿勢がかえってカリフォルニア州住民の感情を刺激し、対日融和的な「非愛国的なる大統領を放逐せよ」という騒動を引き起こしたことも紹介している。大川はアメリカ型民主主義がポピュリズムと結びついて排外主義的傾向を強めると、政治エリートもその流れを抑えることができなくなると分析している。この分析も民主主義とナショナリズムが根源的に抱える問題点を鋭くえぐり出している。

日露戦争後、アメリカの野望に気づいた日本は、日露協商を結び、ロシアとの協調体制を強める。その流れは1917年のロシア社会主義革命で頓挫するが、日露戦争終結後、10年以上にわたって両国が戦略的提携を強めたという事実は興味深い。アメリカはこれに対して、日本の唯一の同盟国であるイギリスとの関係にくさびを打ち込む画策をするのである。アメリカの画策は奏功し、最終的に日本はイギリスとの同盟関係を解消することになる。

大川は、アメリカの対日政策が場当たり的ではないことに気づいている。セオドア・ルーズヴェルト大統領がポーツマス講和会議を利用して、中国の鉄道利権を確保しようとした背後には、海洋を重視するアメリカ型地政学があると見ている。地政学については第四章で説明するが、大川はアルフレッド・マハン海軍大佐の理論を実践に移したのがセオドア・ルーズヴェルト大統領であると見ている。マハンは、世界の中心は太平洋と大西洋の双方に面したアメリカであるとの基本テーゼから出発する。そしてアメリカの国益のためには海軍力の増強が必要で、米海軍が機動的に展開するためには、要所に海軍基地をもつ必要があると主張した。この基本構想に基づいてアメリカはフィリピンやグアム島に海軍基地を建設していったのである。このようなアメリカの戦略構想が日露戦争に勝利し、欧米列強と軍事的に対峙する能力のある唯一のアジア国家、日本と軋轢をもたらすことは必然的だった。

実は、太平洋戦争前にアメリカは「オレンジ計画」という対日作戦計画を立案していた。戦争はほぼその流れに即して行われたのである。1941年12月8日の日米開戦時点ではいわゆる「オレンジ計画」が既に策定されており、それに従ってアメリカは戦争を展開していくのである。

地理学は戦略の基本と言われるが、オレンジ・プランの基本戦略構想にもそれはあてはまる。戦域は、僅かな陸地を除けばすべて海上の、ハワイからアジア大陸沿岸に至る北太平洋の東西八千キロに広がる区域である。米国はアジア大陸や日本本土において勇猛な日本陸軍と対決する必要はなく、海戦に勝利を収めればいい。

距離および地理を尺度として戦闘は三つの段階に分けられた。

第一段階では、日本は守りの手薄な米国の前哨基地を攻略し、アジア南部と西部の石油・重工業原料を確保する。米海軍は母港に集結しているため日本の攻略を阻止することはできないが、艦隊を東太平洋に動員することは可能である。以後は日本の奇襲を受ける可能性こそあるものの、東太平洋の安全はおおむね確保される。

第二段階では、米軍は優秀な海上・航空戦力を先頭にたてて全力で西進する。激しい局地戦を経て日本支配下の中部太平洋の島々を攻略、海・空の前進基地を建設し、補給路を確保する。日本は損失を覚悟で部隊を繰り出して抵抗し、米軍に時間の浪費と艦隊の疲弊を余儀なくさせつつ後退してゆくが、米国は次第に消耗戦に勝利を収めるようになる。2、3年の後、米国はフィリピンの基地を日本から奪回、海上封鎖を強めて日本の海上補給路を遮断する。日本が望む時と場所において艦隊同士の壮絶な砲撃戦が起こるが、米国の弩級戦艦が勝ちを制する。

第三段階では、日本が島国であることが致命傷になるだろう。米軍はアジア大陸の海岸線と並行して走る島々を攻略しながら北進し、経済戦争に向けて新基地を建設し日本の輸入路を完全に遮断する。以後、米国は空爆によって日本本土の生産施設と都市を破壊し、日本が講和を求めてくるまでそれを継続する。日本本土と中国大陸に展開する日本陸軍の存在は、無視してよい。(エドワード・ミラー/沢田博訳『オレンジ計画―アメリカの対日侵攻50年戦略』新潮社、1994年、7-8頁)

日本は「オレンジ計画」のシナリオに沿って、一歩一歩追い込まれていくのである。

構成・文責:獅子風蓮