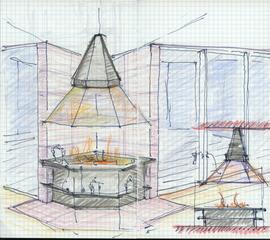

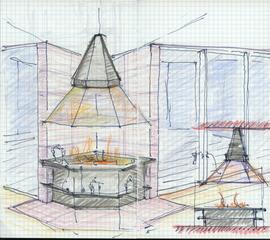

ここで暖炉のイメージを絵にしてみる。

何度もイメージは更新させれると思うが、直感で書き留めておくことは、

もの作りの基本と思う。

メモ57

鋼とガラスのコラボレーション・・・・?

開放型の暖炉なので、<臭い><音>に関しては、十分<癒し>を

堪能できるだろう!

安全を確保しながら、<見る楽しみ>を満足させるために、耐火ガラスのシェードを

付ける様にした。

後ろの壁部分を熱から十分守るために、鋼の囲いを立ち上げるか・・・?

だんだんストーブ的になってくる。囲炉裏の雰囲気は薄れる。

耐熱的な建材で壁を作る方法は・・・

耐火煉瓦・・・

抗火石・・・

不燃材・・・

燃焼面は床から50センチは上げたい。

椅子に座って見る炎の高さは、床面では低すぎる。

火元の面積がそれほど大きくは取れないので、

効果的な位置を計算する必要がある。

何度もイメージは更新させれると思うが、直感で書き留めておくことは、

もの作りの基本と思う。

メモ57

鋼とガラスのコラボレーション・・・・?

開放型の暖炉なので、<臭い><音>に関しては、十分<癒し>を

堪能できるだろう!

安全を確保しながら、<見る楽しみ>を満足させるために、耐火ガラスのシェードを

付ける様にした。

後ろの壁部分を熱から十分守るために、鋼の囲いを立ち上げるか・・・?

だんだんストーブ的になってくる。囲炉裏の雰囲気は薄れる。

耐熱的な建材で壁を作る方法は・・・

耐火煉瓦・・・

抗火石・・・

不燃材・・・

燃焼面は床から50センチは上げたい。

椅子に座って見る炎の高さは、床面では低すぎる。

火元の面積がそれほど大きくは取れないので、

効果的な位置を計算する必要がある。

暖炉・・・“炎に求めるものは?・・・”を考えていたら、

想いが<囲炉裏>に発展した。

癒しの根源を<炎>とすれば、そこから受ける情報・・・

<色>

<臭い>

<音>

<暖気>

これらのものが、直接感じられなければならない。

<利便性> <安全性>・・・これらのことを配慮すると、

ストーブのような密閉された空間の中で、<熱>だけを効率的に取り出す機器が考えられる。

技術・文明は時にして、大切な一面を切り落とす。

効率・技術では補い得ない<何か>。

人類のDNAに組み込まれた、<輪になって火を取り囲む>原始社会からの

習慣。

これは囲炉裏を囲む日本人の原風景に重なる。

囲炉裏の空間こそ、<炎>に求める風景かもしれない。

加えて配慮しなければならない<安全性><機能性>を考えれば、

新たな囲炉裏空間が、想像できる。

今は<耐火ガラス・耐熱ガラス>等、火を囲う材料は色々ある。

<臭い><色><音>を切り捨てることなく、<炎の癒し>を

手に入れる。

何かできそうな気がする。

想いが<囲炉裏>に発展した。

癒しの根源を<炎>とすれば、そこから受ける情報・・・

<色>

<臭い>

<音>

<暖気>

これらのものが、直接感じられなければならない。

<利便性> <安全性>・・・これらのことを配慮すると、

ストーブのような密閉された空間の中で、<熱>だけを効率的に取り出す機器が考えられる。

技術・文明は時にして、大切な一面を切り落とす。

効率・技術では補い得ない<何か>。

人類のDNAに組み込まれた、<輪になって火を取り囲む>原始社会からの

習慣。

これは囲炉裏を囲む日本人の原風景に重なる。

囲炉裏の空間こそ、<炎>に求める風景かもしれない。

加えて配慮しなければならない<安全性><機能性>を考えれば、

新たな囲炉裏空間が、想像できる。

今は<耐火ガラス・耐熱ガラス>等、火を囲う材料は色々ある。

<臭い><色><音>を切り捨てることなく、<炎の癒し>を

手に入れる。

何かできそうな気がする。

薪ストーブの写真と、仕組みの図面を入手。

資料が小さくて見難いと思うが、上部に四種類の薪ストーブ・・・下段にストーブの切断図を載せる。

メモ57

構造の大まかなイメージは、薪を燃やす燃焼室と、それを取り巻く

空気を暖める通気空間からできている。

部屋内の空気を、燃焼室の周囲を通過させることによって暖め、

温まった空気を再び部屋に送り返す。

空気は汚れず、温度だけが上がる。薪から出る二酸化炭素と臭気は煙突を介して、

外へ廃棄する。

熱交換だけが合理的に完結する。外に廃棄してしまう暖気を、どれだけ部屋内に還元できるかは、

ストーブメーカーのノウハウだろう。

こうしてみると、ストーブのマイナス点も見えてくる。

薪がパチパチと燃えるときに発する<音>が聞こえるだろうか・・・?

薪が燃えるときに発する<臭い>が臭うだろうか・・・?

何れも多少は期待できる。

暖炉もしくはストーブに求める<癒しの原点>を何に置くか・・・・

<機能と効果>の鬩ぎ合いを、検討していこう!

資料が小さくて見難いと思うが、上部に四種類の薪ストーブ・・・下段にストーブの切断図を載せる。

メモ57

構造の大まかなイメージは、薪を燃やす燃焼室と、それを取り巻く

空気を暖める通気空間からできている。

部屋内の空気を、燃焼室の周囲を通過させることによって暖め、

温まった空気を再び部屋に送り返す。

空気は汚れず、温度だけが上がる。薪から出る二酸化炭素と臭気は煙突を介して、

外へ廃棄する。

熱交換だけが合理的に完結する。外に廃棄してしまう暖気を、どれだけ部屋内に還元できるかは、

ストーブメーカーのノウハウだろう。

こうしてみると、ストーブのマイナス点も見えてくる。

薪がパチパチと燃えるときに発する<音>が聞こえるだろうか・・・?

薪が燃えるときに発する<臭い>が臭うだろうか・・・?

何れも多少は期待できる。

暖炉もしくはストーブに求める<癒しの原点>を何に置くか・・・・

<機能と効果>の鬩ぎ合いを、検討していこう!