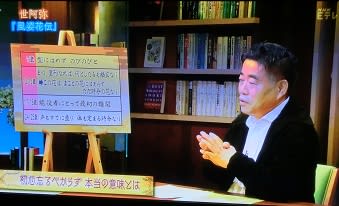

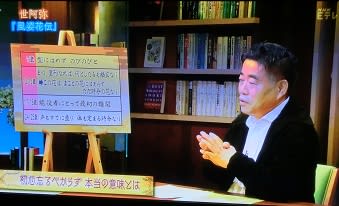

『風姿花伝』は最古の演劇論でありながら、その枠を越えた教育論、人生論たり得る所以がわかった第2回であった。どうしても身近であった教育の世界に当てはめて考えてしまう。

「年来稽古条々(ねんらいのけいこのじょじょう)」の最初、七歳の稽古について書かれた中にあるものだが、生徒と接する時にも大切なことである。新任の時の自主学習会で先輩のS先生から言われたのは「生徒指導を徹底すると自分と同じ人間をつくってしまう。かといって自由気ままにさせておいてもいけない。ここの微妙な線引きが難しい。自分だったらこうするというだけで生徒に迫っていったら必ず破たんする。ハンドルにも遊びがあるように、自分とは価値観も考え方も違う人間がいるのだという心の余裕を持つべきだ。」ということである。私から見れば管理の徹底した厳しい先生に見えていたので、意外な言葉であったが、だんだんと言わんとすることがわかってきた。

「年来稽古条々(ねんらいのけいこのじょじょう)」の最初、七歳の稽古について書かれた中にあるものだが、生徒と接する時にも大切なことである。新任の時の自主学習会で先輩のS先生から言われたのは「生徒指導を徹底すると自分と同じ人間をつくってしまう。かといって自由気ままにさせておいてもいけない。ここの微妙な線引きが難しい。自分だったらこうするというだけで生徒に迫っていったら必ず破たんする。ハンドルにも遊びがあるように、自分とは価値観も考え方も違う人間がいるのだという心の余裕を持つべきだ。」ということである。私から見れば管理の徹底した厳しい先生に見えていたので、意外な言葉であったが、だんだんと言わんとすることがわかってきた。

「時分の花」と「まことの花」を明確に意識することの大切さを説く。教師でいえば”若さ”で押し切れる時がある。それはかりそめの人気であって実力あってのことではない。もう一人前だと傲慢になると進歩は望めない。「まことの花」ならず「時分の花」にすぎずと自覚し、基礎をしっかり築くように精進する必要がある。

「時分の花」と「まことの花」を明確に意識することの大切さを説く。教師でいえば”若さ”で押し切れる時がある。それはかりそめの人気であって実力あってのことではない。もう一人前だと傲慢になると進歩は望めない。「まことの花」ならず「時分の花」にすぎずと自覚し、基礎をしっかり築くように精進する必要がある。

最初の難関を世阿弥は《初心》と呼ぶ。教師で言えば”若さ”で押し切れるのはせいぜい5、6年のこと。30歳前後で最初の壁にぶつかる。ここからが壁を乗り越え本当の力をつけていく時期と考えるべきで、教師になった時の気持ちは《初心》ではないという。私も若さにまかせて色々なことを発言し、実践もした。うまくいった時も大失敗もあった。その時、ベテランのY先生はよく「5年はくちばしが青いから何をやっても許される。本当の勝負は20代での経験を踏まえての30からだよ」と笑っていた。懐の深さに感謝した。

最初の難関を世阿弥は《初心》と呼ぶ。教師で言えば”若さ”で押し切れるのはせいぜい5、6年のこと。30歳前後で最初の壁にぶつかる。ここからが壁を乗り越え本当の力をつけていく時期と考えるべきで、教師になった時の気持ちは《初心》ではないという。私も若さにまかせて色々なことを発言し、実践もした。うまくいった時も大失敗もあった。その時、ベテランのY先生はよく「5年はくちばしが青いから何をやっても許される。本当の勝負は20代での経験を踏まえての30からだよ」と笑っていた。懐の深さに感謝した。

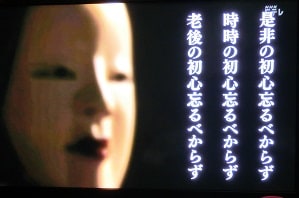

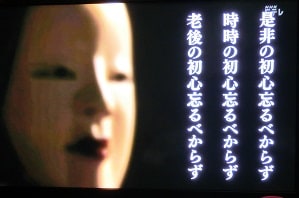

その後、世阿弥は『花橋』の中で《初心》についてさらに深く説いている。

「是非」は最初の難関を越えた頃のこと、「時時」は年齢を重ねる度に越えなければならない難関。私の場合は約10年ごとにあったと思う。ちょうどそれが転勤とほぼ一致したという幸運に恵まれた。村野中、二中、招提中、三中でちょうど起承転結となった。そして今は「老後(おいてのち)」である。これは現在進行形なので何ともまだ言えないが《却来》という言葉に惹かれるところがあった。

「是非」は最初の難関を越えた頃のこと、「時時」は年齢を重ねる度に越えなければならない難関。私の場合は約10年ごとにあったと思う。ちょうどそれが転勤とほぼ一致したという幸運に恵まれた。村野中、二中、招提中、三中でちょうど起承転結となった。そして今は「老後(おいてのち)」である。これは現在進行形なので何ともまだ言えないが《却来》という言葉に惹かれるところがあった。

「まことの花」はまだ先にあることだけは確か。

「まことの花」はまだ先にあることだけは確か。

「年来稽古条々(ねんらいのけいこのじょじょう)」の最初、七歳の稽古について書かれた中にあるものだが、生徒と接する時にも大切なことである。新任の時の自主学習会で先輩のS先生から言われたのは「生徒指導を徹底すると自分と同じ人間をつくってしまう。かといって自由気ままにさせておいてもいけない。ここの微妙な線引きが難しい。自分だったらこうするというだけで生徒に迫っていったら必ず破たんする。ハンドルにも遊びがあるように、自分とは価値観も考え方も違う人間がいるのだという心の余裕を持つべきだ。」ということである。私から見れば管理の徹底した厳しい先生に見えていたので、意外な言葉であったが、だんだんと言わんとすることがわかってきた。

「年来稽古条々(ねんらいのけいこのじょじょう)」の最初、七歳の稽古について書かれた中にあるものだが、生徒と接する時にも大切なことである。新任の時の自主学習会で先輩のS先生から言われたのは「生徒指導を徹底すると自分と同じ人間をつくってしまう。かといって自由気ままにさせておいてもいけない。ここの微妙な線引きが難しい。自分だったらこうするというだけで生徒に迫っていったら必ず破たんする。ハンドルにも遊びがあるように、自分とは価値観も考え方も違う人間がいるのだという心の余裕を持つべきだ。」ということである。私から見れば管理の徹底した厳しい先生に見えていたので、意外な言葉であったが、だんだんと言わんとすることがわかってきた。 「時分の花」と「まことの花」を明確に意識することの大切さを説く。教師でいえば”若さ”で押し切れる時がある。それはかりそめの人気であって実力あってのことではない。もう一人前だと傲慢になると進歩は望めない。「まことの花」ならず「時分の花」にすぎずと自覚し、基礎をしっかり築くように精進する必要がある。

「時分の花」と「まことの花」を明確に意識することの大切さを説く。教師でいえば”若さ”で押し切れる時がある。それはかりそめの人気であって実力あってのことではない。もう一人前だと傲慢になると進歩は望めない。「まことの花」ならず「時分の花」にすぎずと自覚し、基礎をしっかり築くように精進する必要がある。

最初の難関を世阿弥は《初心》と呼ぶ。教師で言えば”若さ”で押し切れるのはせいぜい5、6年のこと。30歳前後で最初の壁にぶつかる。ここからが壁を乗り越え本当の力をつけていく時期と考えるべきで、教師になった時の気持ちは《初心》ではないという。私も若さにまかせて色々なことを発言し、実践もした。うまくいった時も大失敗もあった。その時、ベテランのY先生はよく「5年はくちばしが青いから何をやっても許される。本当の勝負は20代での経験を踏まえての30からだよ」と笑っていた。懐の深さに感謝した。

最初の難関を世阿弥は《初心》と呼ぶ。教師で言えば”若さ”で押し切れるのはせいぜい5、6年のこと。30歳前後で最初の壁にぶつかる。ここからが壁を乗り越え本当の力をつけていく時期と考えるべきで、教師になった時の気持ちは《初心》ではないという。私も若さにまかせて色々なことを発言し、実践もした。うまくいった時も大失敗もあった。その時、ベテランのY先生はよく「5年はくちばしが青いから何をやっても許される。本当の勝負は20代での経験を踏まえての30からだよ」と笑っていた。懐の深さに感謝した。その後、世阿弥は『花橋』の中で《初心》についてさらに深く説いている。

「是非」は最初の難関を越えた頃のこと、「時時」は年齢を重ねる度に越えなければならない難関。私の場合は約10年ごとにあったと思う。ちょうどそれが転勤とほぼ一致したという幸運に恵まれた。村野中、二中、招提中、三中でちょうど起承転結となった。そして今は「老後(おいてのち)」である。これは現在進行形なので何ともまだ言えないが《却来》という言葉に惹かれるところがあった。

「是非」は最初の難関を越えた頃のこと、「時時」は年齢を重ねる度に越えなければならない難関。私の場合は約10年ごとにあったと思う。ちょうどそれが転勤とほぼ一致したという幸運に恵まれた。村野中、二中、招提中、三中でちょうど起承転結となった。そして今は「老後(おいてのち)」である。これは現在進行形なので何ともまだ言えないが《却来》という言葉に惹かれるところがあった。

「まことの花」はまだ先にあることだけは確か。

「まことの花」はまだ先にあることだけは確か。