伊豆沼を10時30分に発ち、南三陸町に向かいました。

ここでの目的は、美味しい海の幸(特に牡蛎)を食べることと、国の天然記念物のコクガンを観ることです。

三陸自動車道を志津川インターで下りて、最初に向かったのは「道の駅さんさん南三陸」です。

いくつかある食堂の中から、コスパの良さそうな一軒を選んで入りました。時刻は正午前でしたが、店内は9割方埋まっていて、カウンター席に案内されました。

お薦めメニューの中から、「牡蛎フライ御膳」と「ホヤの天ぷら」を選んで注文しました。

「牡蛎フライ御膳」は大きな牡蛎フライが5つもあり、ボリューム感が抜群でした。味はどちらかというと大味でしたが、癖がなく美味しくいただけました。

秀逸だったのが「ホヤの天ぷら」で、ホヤの旨味がぎゅっと詰まっていて、ホヤ好きの方には是非食べていただきたい一品でした。

お腹が満たされたところで、志津川湾の漁港に出向き、コクガンを探しました。

昨年、現地の方からコクガンがいそうなところを教わっていたので、そちらへ一直線。すると6羽のコクガンを観ることができました。

■コクガン

Brent goose

カモ目カモ科コクガン属

Branta bernicla

黒雁/L61cm

特徴は、頭部から頸部、胸部の羽衣は黒く、頸部に白い首輪状の斑紋が入り、斑紋内に黒い斑紋があります。

絶滅危惧II類 (VU)(環境省レッドリスト)で、1971年に国の天然記念物に指定されています。

志津川湾はラムサール条約に登録された湿地のひとつです。

日本でのコクガンの越冬地のひとつとして知られていて、近年は100~200羽のコクガンが確認されています。

コクガンが志津川湾で越冬する理由は、静かな内湾であること、餌となるアマモなどの海草や海藻類の安定した藻場群落があること、休憩場所となる岩礁帯があることいった条件を満たしているからだそうです。

志津川湾でコクガンを観た後、再び三陸自動車道に乗り北へ向かいました。

当初釜石港まで行くつもりでしたが、写真を撮る時間を考慮すると難しそうなので、大船渡市の碁石海岸を目指すことにしました。

途中立ち寄った大船渡港では、ウミネコとカモメの仲間がいました。カモメの種類は調べたものの分かりませんでした。

碁石海岸に着いたのは。14時半を回っていました。碁石海岸の名は、那智黒に似た真っ黒な丸石が浜を埋めていたという碁石浜に由来しています。

しかし碁石浜に行ってみたものの、それらしい真っ黒な丸石は見当たりませんでした。採り尽くされたのかもしれません。

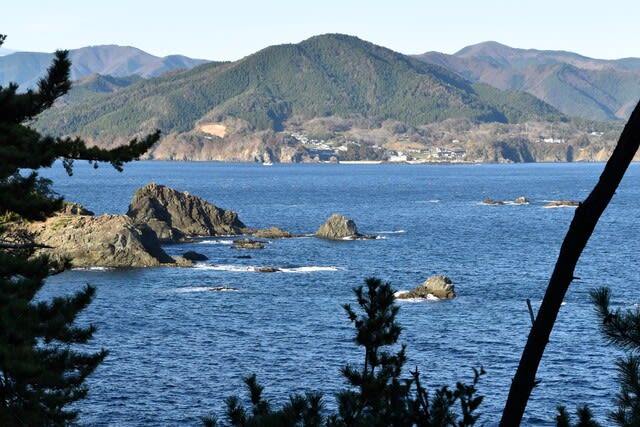

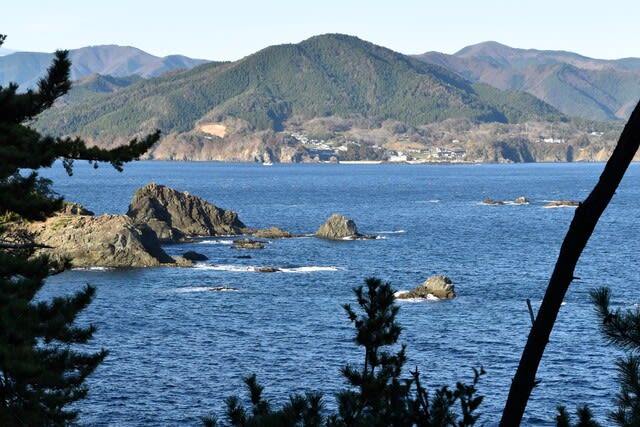

現在の碁石海岸は風光明媚なところとして有名です。大船渡湾の南に突き出た末崎半島の先端にあり、岩と波が見所の景勝地です。遊歩道が整備されていて、そこを歩いて来ました。

雷岩です。洞穴に打ち付ける波の音が雷の音に似ていることから、雷岩という名が付いたそうです。しかしこの日は静かでした。

三陸海岸はリアス海岸として有名です。ちなみにリアスという名はスペイン語の Ría から来ていて入り江の意味です。

日本にはリアス海岸が多いですが、三陸では200kmものリアス海岸が続いています。

三陸海岸の沖合では、黒潮と親潮がぶつかり合い、それにより植物も暖地性のものと寒地性のものが観られます。

こちらはコハマギク(キク科キク属の多年草)だと思います。花径がハマギクより小さく、4~5cmほどの頭花をつけていました。

こちらはさらに小さな頭花のキクです。シロヨメナ(キク科シオン属の多年草)でしょうか?

アキノキリンソウ(キク科アキノキリンソウ属の多年草)です。

きれいなアザミがたくさん咲いていました。インフォメーションセンターの方から、ノハラアザミ(キク科アザミ属の多年草)だと教わりました。

結局見かけた花はどれもキク科でした。

碁石海岸を散策して帰路につきました。翌日が雨なので帰ることにしたのです。

このまま高速道路を走り自宅へ帰ると、深夜から翌早朝には家に着けます。しかし体力維持を考えて宿を取ることにしました。仙台市郊外のホテルに空きがあったので予約し一泊しました。

翌17日は予報どおり朝から雨でした。ホテルで朝食を摂り、国道6号を南へ走りました。

鳥の海周辺では田んぼに注意していましたが、ハクチョウの姿は見えませんでした。

福島県に入り、相馬市内でハクチョウの群れを見つけました。

やや強い雨が降っていましたが、クルマを降りて写真を撮りました。

撮った写真を観るとオオハクチョウだと分かりました。全部で20羽を超える群れでした。

オオハクチョウが頭を上げました。これは警戒している証拠です。これ以上食事の邪魔をしないよう退散しました。

少し走ると国道脇に『白鳥飛来地 手の沢池』の看板が出ていました。カーナビの地図で確かめると近いので行ってみました。

残念ながらハクチョウはいませんでしたが、カワウ、マガモ、キンクロハジロ、アオサギ、ダイサギを観ることができました。

その後茨城県日立市まで国道6号を走り、そこから常磐自動車道に上がって帰りました。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

2023年晩秋 宮城・岩手紀行 (完)

おまけの写真は、昨夜の上弦の月です。近くに土星が見えます(この写真には写っていません)。明日も土星が見えると思います。

空気が澄んで月も星もきれいですが、寒さ対策が必要です。

ここでの目的は、美味しい海の幸(特に牡蛎)を食べることと、国の天然記念物のコクガンを観ることです。

三陸自動車道を志津川インターで下りて、最初に向かったのは「道の駅さんさん南三陸」です。

いくつかある食堂の中から、コスパの良さそうな一軒を選んで入りました。時刻は正午前でしたが、店内は9割方埋まっていて、カウンター席に案内されました。

お薦めメニューの中から、「牡蛎フライ御膳」と「ホヤの天ぷら」を選んで注文しました。

「牡蛎フライ御膳」は大きな牡蛎フライが5つもあり、ボリューム感が抜群でした。味はどちらかというと大味でしたが、癖がなく美味しくいただけました。

秀逸だったのが「ホヤの天ぷら」で、ホヤの旨味がぎゅっと詰まっていて、ホヤ好きの方には是非食べていただきたい一品でした。

お腹が満たされたところで、志津川湾の漁港に出向き、コクガンを探しました。

昨年、現地の方からコクガンがいそうなところを教わっていたので、そちらへ一直線。すると6羽のコクガンを観ることができました。

■コクガン

Brent goose

カモ目カモ科コクガン属

Branta bernicla

黒雁/L61cm

特徴は、頭部から頸部、胸部の羽衣は黒く、頸部に白い首輪状の斑紋が入り、斑紋内に黒い斑紋があります。

絶滅危惧II類 (VU)(環境省レッドリスト)で、1971年に国の天然記念物に指定されています。

志津川湾はラムサール条約に登録された湿地のひとつです。

日本でのコクガンの越冬地のひとつとして知られていて、近年は100~200羽のコクガンが確認されています。

コクガンが志津川湾で越冬する理由は、静かな内湾であること、餌となるアマモなどの海草や海藻類の安定した藻場群落があること、休憩場所となる岩礁帯があることいった条件を満たしているからだそうです。

志津川湾でコクガンを観た後、再び三陸自動車道に乗り北へ向かいました。

当初釜石港まで行くつもりでしたが、写真を撮る時間を考慮すると難しそうなので、大船渡市の碁石海岸を目指すことにしました。

途中立ち寄った大船渡港では、ウミネコとカモメの仲間がいました。カモメの種類は調べたものの分かりませんでした。

碁石海岸に着いたのは。14時半を回っていました。碁石海岸の名は、那智黒に似た真っ黒な丸石が浜を埋めていたという碁石浜に由来しています。

しかし碁石浜に行ってみたものの、それらしい真っ黒な丸石は見当たりませんでした。採り尽くされたのかもしれません。

現在の碁石海岸は風光明媚なところとして有名です。大船渡湾の南に突き出た末崎半島の先端にあり、岩と波が見所の景勝地です。遊歩道が整備されていて、そこを歩いて来ました。

雷岩です。洞穴に打ち付ける波の音が雷の音に似ていることから、雷岩という名が付いたそうです。しかしこの日は静かでした。

三陸海岸はリアス海岸として有名です。ちなみにリアスという名はスペイン語の Ría から来ていて入り江の意味です。

日本にはリアス海岸が多いですが、三陸では200kmものリアス海岸が続いています。

三陸海岸の沖合では、黒潮と親潮がぶつかり合い、それにより植物も暖地性のものと寒地性のものが観られます。

こちらはコハマギク(キク科キク属の多年草)だと思います。花径がハマギクより小さく、4~5cmほどの頭花をつけていました。

こちらはさらに小さな頭花のキクです。シロヨメナ(キク科シオン属の多年草)でしょうか?

アキノキリンソウ(キク科アキノキリンソウ属の多年草)です。

きれいなアザミがたくさん咲いていました。インフォメーションセンターの方から、ノハラアザミ(キク科アザミ属の多年草)だと教わりました。

結局見かけた花はどれもキク科でした。

碁石海岸を散策して帰路につきました。翌日が雨なので帰ることにしたのです。

このまま高速道路を走り自宅へ帰ると、深夜から翌早朝には家に着けます。しかし体力維持を考えて宿を取ることにしました。仙台市郊外のホテルに空きがあったので予約し一泊しました。

翌17日は予報どおり朝から雨でした。ホテルで朝食を摂り、国道6号を南へ走りました。

鳥の海周辺では田んぼに注意していましたが、ハクチョウの姿は見えませんでした。

福島県に入り、相馬市内でハクチョウの群れを見つけました。

やや強い雨が降っていましたが、クルマを降りて写真を撮りました。

撮った写真を観るとオオハクチョウだと分かりました。全部で20羽を超える群れでした。

オオハクチョウが頭を上げました。これは警戒している証拠です。これ以上食事の邪魔をしないよう退散しました。

少し走ると国道脇に『白鳥飛来地 手の沢池』の看板が出ていました。カーナビの地図で確かめると近いので行ってみました。

残念ながらハクチョウはいませんでしたが、カワウ、マガモ、キンクロハジロ、アオサギ、ダイサギを観ることができました。

その後茨城県日立市まで国道6号を走り、そこから常磐自動車道に上がって帰りました。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

2023年晩秋 宮城・岩手紀行 (完)

おまけの写真は、昨夜の上弦の月です。近くに土星が見えます(この写真には写っていません)。明日も土星が見えると思います。

空気が澄んで月も星もきれいですが、寒さ対策が必要です。