インドは世界で最も映画製作本数が多い国として有名です。2017年のユネスコのデータでは、世界の映画製作本数のランキングはこのようになっています。

インドの年間映画製作本数は1986本。2位の中国を大きく引き離しています。

また、こちらは映画入場者数の国別ランキング。

こちらもインドがトップです。

さて、インド映画というとボリウッド(Bollywood)なのですが、実は、映画の製作拠点はインド中にあります。映画産業としては、ボリウッドのムンバイが圧倒的に大きいですが、ボリウッドに倣って、何とかウッドと呼ばれる場所はいくつもあります。上の画像が各地で何とかウッドと名乗っている映画産業の拠点を示しています。

まず、ボリウッドなのですが、なぜそう呼ばれるかに関して、説明しておきましょう。ムンバイは、イギリスの植民地時代からボンベイ(Bombay)と呼ばれていましたが、1995年にムンバイという古来からの名前に戻すことにしました。(マドラスからチェンナイに、カルカッタからコルカタに、バンガロールからベンガルールにというのも同じような動きです)

映画と言えば、世界的にはハリウッドなので、ボンベイのハリウウッドということでボリウッドと呼ばれることになりました。そこから影響されて、各地の映画も何とかウッドと呼ばれることになります。

各地に映画産業が分散しているのは、インドの言語の複雑さがその理由です。インドというとヒンディー語を思い浮かべますが、ヒンディー語の人口は2011年の国勢調査によれば(こんな古いデータが未だに一般に使われています)、ヒンディー語を母語とする人は全人口の約44%です。母語ではないが話せる人の数を入れれば、57%になりますが。逆に言えば、それ以外の人はヒンディー語がわからないということになります。実はインドには、タミール語、ベンガル語など、無数の言語が存在します。

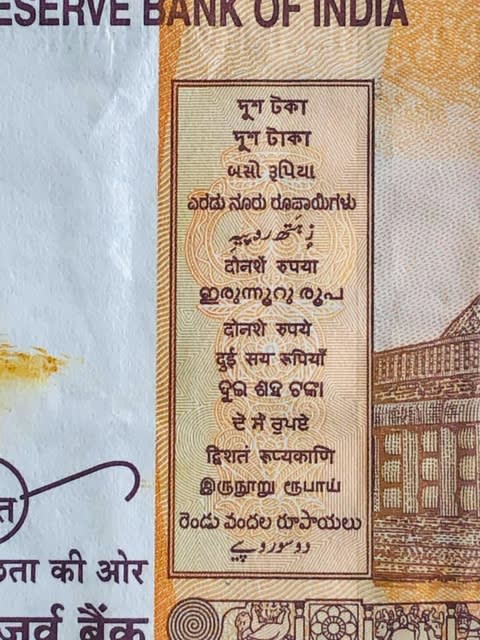

こちらの写真はインドの200ルピーの紙幣の一部です。

英語と、ヒンディー語では大きく200ルピーと書いてあるのですが、四角の中にずらっと列挙されているのが、15の言語での200ルピーの表記です。これらが割とメジャーな言語ということになります。

文字も全く違っています。日本の方言どころの違いではありません。

何年か前に、「チェンナイ・エクスプレス」という映画がありました。ボリウッドのシャールク・カーンとディーピカ・パドゥコーンが主演し大ヒットしたアクションコメディ映画です。主人公が間違って、チェンナイに行くことになってしまうのですが、言葉が全く通じないということが面白おかしく表現されています。同じインドでも地域が違えば、そんな感じです。

こちらが「チェンナイ・エクスプレス」のトレーラーです。

ヒンディー映画なのですが、タイトルは英語で書かれています。これは、言語展開する時に、ヒンディー語で書いてしまうと、いちいちその部分のフィルムを作り替えないといけなくなり、大変なコストになるからです。

インドの言語別の映画製作本数がこちらのリストに出ています。

左の欄が言語ですが、数なくともこの言語の数だけ、映画産業の拠点があるということになります。そして、何とかウッドという名前がそれだけ存在することになるのです。

一番上の画像にある、何とかウッドを、あらためて列挙しておきたいと思います。

Lollywood (ロリウッド): パキスタンのラホール、言語はウルドゥ語

その昔は、パキスタンのラホールがインドの映画の供給地として重要拠点だったらしいのですが、1940年代にムンバイの映画産業が成長するのに合わせて、多くの映画人がラホールから移動したそうです。ラホールは今でもウルドゥ語映画の拠点になっています。

Pollywood (ポリウッド): パンジャブ州、言語はパンジャビ

パキスタンに接する州。

Dhollywood (ドリウッド): グジャラート州、言語はグジャラーティ

ゴリウッド(Gollywood)とも言われる。

Bhojiwood (ボジウッド): ビハール州とウッタル・プラデシュ州、言語はボジプリ

Dhallywood (ダリウッド): バングラデシュのダッカ、言語はベンガル語

Tollywood (トリウッド): コルカタのTollygungeがその中心地、言語はベンガル語

Chakwood(チャクウッド): ミゾラム州や南バングラデシュ、言語はチャクマ語

Chhollywood (チョリウッド): チャッティスガル州、言語はチャッティスガリ

Ollywood (オリウッド): オリッサ州(オリッシャ)、言語はオディア

Sandalwood (サンダルウッド): カルなタカ州バンガロール、言語はカンナダ語

Tollywood (トリウッド): テランガナ州、アンドラ・プラデシュ州、テルグ語

ベンガル語のトリウッドと同じ呼び方をしていて紛らわしい。

Coastwood (コーストウッド): カルナタカ州、海岸付近、トゥールー語

Mollywood (モリウッド): ケララ州、マラヤラム語

Kollywood (コリウッド): タミルナドゥ州、タミール語

チェンナイのコダンバカンという地名からこの名前が。

日本で有名なラジニカーントはタミール映画の俳優。

これ以外にも、まだあるかもしれませんが、これだけでも随分あります。

インド映画の世界は内容もさることながら、言語だけでもこれだけの多様性があります。インド映画は何十本か見ていますが、本数が多すぎて、なかなかついていけません。おまけに一本の長さが2時間半くらいが平均的な長さで、映画館では通常途中に休憩が一回入るように作ってあります。毎回が壮大な大河ドラマみたいな感じなので、なかなかたくさん見るというわけにはいかないのですが、これでもかというほど色々詰め込まれているので、お得感はありますね。

インド映画についての話は、盛りだくさんすぎてお腹いっぱいという感じなので、この話はこれくらいにしておきましょう。