今回の日曜美術館は、 『 華麗なる天平の至宝第66回 正倉院展』です。

毎年今年こそは行こうと思うのですが、大混雑の様子がテレビに流れると、

臆して足が出なくなります。

そして、今年も読者の方の記事と、日曜美術館で我慢することになりそうです。

奈良・正倉院は、貴重な宝物を1250年にわたり守り続けてきました。

その宝物とは、シルクロードを経てもたらされた、

聖武天皇遺愛の華麗な工芸品 など9千件に及びます。

聖武天皇(701ー756)

今、奈良国立博物館で恒例の 「正倉院展」が開催されています。

今年は59件の宝物が出展され、連日大勢の人で賑わっています。

今年は 天皇皇后両陛下の傘寿を記念し、例年より長い20日間の会期です。

番組で放送された展示物を紹介します。

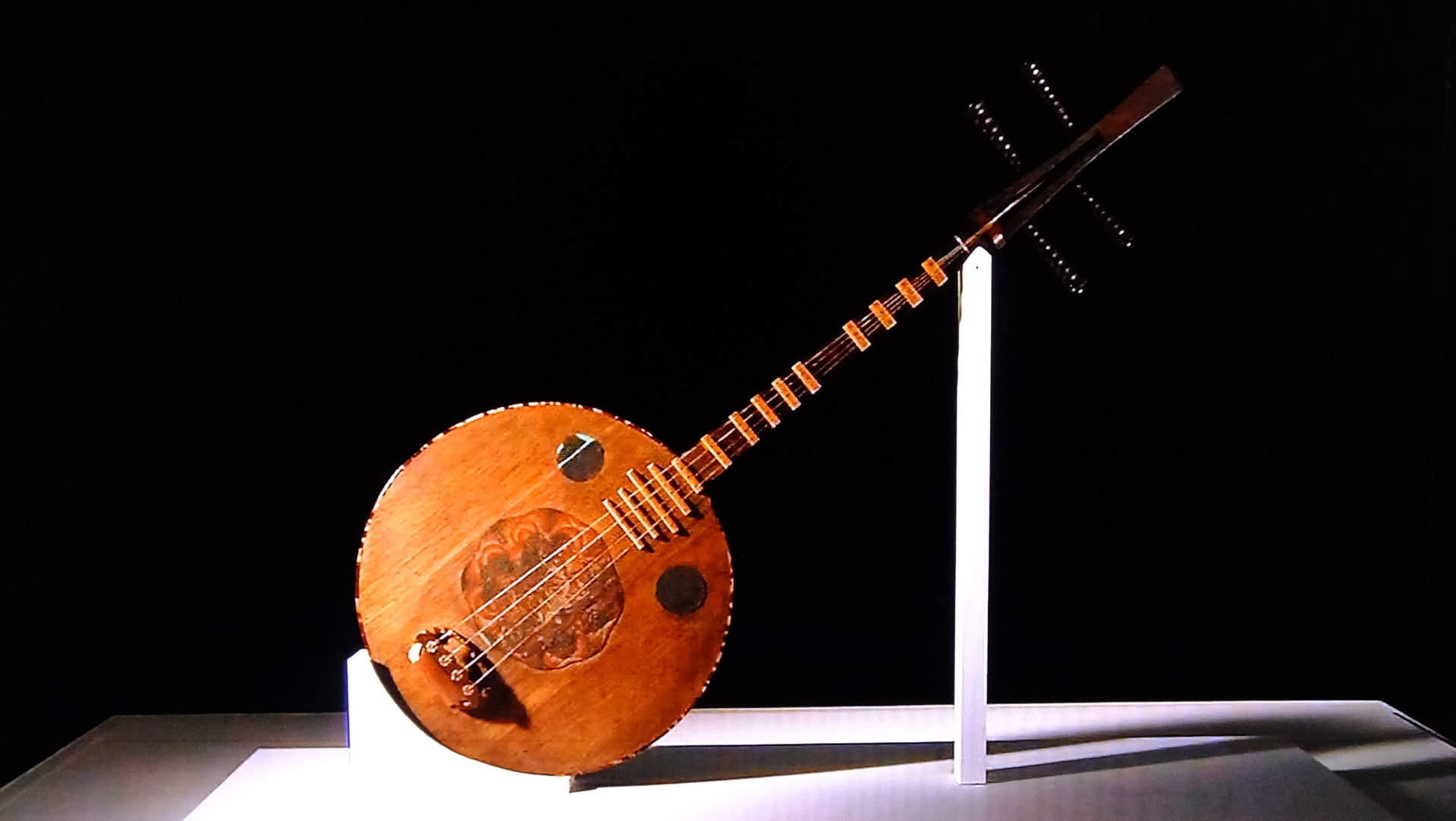

「桑木阮咸(くわのきのげんかん)」

唐の楽器です。

「人勝残欠雑帳(じんしょうざんけつざっちょう)」

30cm四方の絹の飾り物で、日本の年賀状の起源とも考えられているそうです。

当時日本は仏教による国造りを進めており、

仏教の儀式に用いられる品々も唐からもたらされました。

「密陀彩絵箱(みつださいえのはこ)」

仏の捧げ物を入れる献物箱です。

「雑玉幡残欠(ざつぎょくのばんざんけつ)」

お堂を彩ったとされる飾り物です。

「白瑠璃瓶(はくるりのへい)」

ペルシャから運ばれたガラスの水差しです。

「鳥獣花背方鏡(ちょうじゅうかはいのほうきょう)」

東西の文化の融合が生み出した最高傑作です。

獅子やぶどう、鳥などペルシャで用いられた模様を高度な鋳造技術で表しています。

「衲御礼履(のうのごらいり)」

聖武天皇が 大仏開眼会の儀式で履いたといわれる靴です。

赤く染められた牛の皮、飾りには真珠や水晶、

色とりどりのガラスが用いられています。

「紫檀木画狹軾(したんもくがのきょうしょく)」

聖武天皇が使った肘つきです。

最も注目されるのは「鳥毛立女屏風」。

樹下にたたずむ美しい女性 を描いた正倉院を代表する屏風が15年ぶりに登場。

女性の穏やかな表情、ほんのり染めた頬に、赤く塗った唇。

注目は女性のファッション、唐で大流行した女性の装いを、

日本で鳥 の羽を貼り、独自に屏風に仕立てたものです。

「黄金荘太刀(おうごんそうのたち)」

貴族が権威を示すために所持したとされています

豪華な作りで、金銀で装飾されています。

「漆塗鞘御杖刀(うるしぬりさやのごじょうとう)」

聖武天皇が愛用した杖です。

「手鉾(てぼこ)」

長い間、その使い方がわからないままです。

「梵網経(ぼんもうきょう)」

聖武天皇が生涯傍らに置いたとされるお経です。

天皇が深く信仰した盧舎那佛の教えです。

そのなかには「一切の刀・弓・鉾などの戦闘の道具を持ってはならない」とあります。

刀剣や弓、手鉾など正倉院に納められた武器・武具は、100を越えます。

その多くが実用性があるそうです。

仏教を厚く信仰し、大仏を建立した聖武天皇が、

なぜ武器・武具を正倉院に残したのでしょうか。

仏教をもとに国造りをすすめてきた 聖武天皇にとって、

教えは自らが最も守らなければいけないものでした。

しかし、不穏な時代、武器を手放すことはできませんでした。

それで、死後にそれらを納めることで、

最後に仏の教えを守ろうとしたのではないか、というわけです。