トランプ大統領の誕生により、世界中で金利の上昇が始まった。

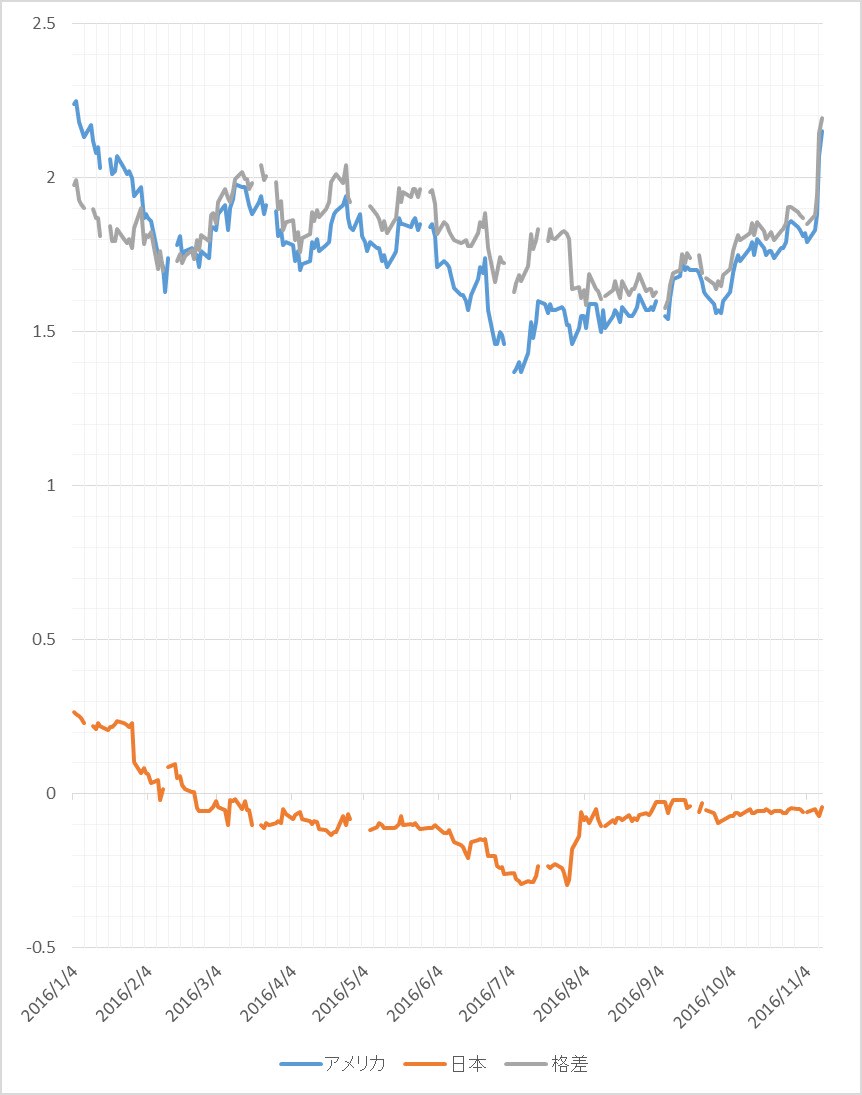

下は、アメリカと日本の長期金利(10年国債の利回り)をグラフにしたもの。大統領選挙後、アメリカの長期金利が急上昇していることがわかる。わかりにくいが日本の長期金利もかなり上がって0%に近づいている。

アメリカはこれまで財政赤字を増やすことを極力避けてきた。しかし大規模な減税と10年で1兆ドル(100兆円)のインフラ投資を公約したトランプ氏が大統領に当選したことで、アメリカの財政赤字が拡大し、国債発行が膨らむとの観測から長期国債を中心に売りがふくらんでいる(金利は逆に上昇)。

またほぼ完全雇用にあるアメリカで大規模な公共投資がおこなわれれば、賃金などが大きく上昇しインフレが急速に進行するとの考えからも(損失を避けるために)国債が売られている。

こうしたことから欧米のメディアでは、トランプノミクスやトランプフレーションという言葉が登場している。

金利上昇は、ゼロ金利で利ザヤを稼げなくなっていた金融セクターにとっては干天の慈雨である。

一方金利上昇は、借金が多い政府、企業、個人には負担増となる。世界中、これまではあまり金利負担を考えずに借金できていたが、それが想像もしなかったような大きな重荷になる可能性がでてきた。

とくに懸念が高まっているのが新興国である。先進国でゼロ金利が広がった今年、高い金利をもとめて新興国のハイイールド債(低格付け企業が発行した債権)が爆発的な人気になった。しかし金利上昇がはじまったことで、新興国のハイイールド債の価格が急速に下がっている(金利は逆に上昇)。新興国通貨も売られ始めており、返済や借り換えのコストが急速に高まっている。当時とは状況が大きく異なるなるものの、1997年のアジア通貨危機が思い出される。

先進国ももちろん例外ではいられない。下は主要国の総負債額をグラフにしたもの(出所:国際決済銀行)。

日本政府の負債の大きさはよく知られているが、民間企業や家計の負債もかなり大きいことがわかる。

金利上昇には、景気上昇にともなう良い金利上昇と、景気が上昇する前に金利だけが上がってしまい景気が腰折れする悪い金利上昇がある。

後者でないことを強く願っている。