さて、本土の旅も終盤を迎え神の国出雲へたどり着きました。

まずは出雲大社の東隣にある「古代出雲歴史博物館」へ

お目当ては下の平安時代の本殿10分の一模型、と2000年に発掘された「宇豆柱」「心御柱」

形が違うのは、建築士史家5人の製作したものを並べたから。

この博物館が開館したのは、2007年3月ですから20世紀末の広島勤務時代にはなったわけで、いつか訪問したいと思っていた博物館なのでした。

現在の本殿にカメラを向けるのはためらわれましたので勢溜の鳥居で間に合わせましょう。

遠くに宇迦橋の大鳥居が望めます。

標高14mという事でしたが結構高く感じたのは意外でした。

宿への帰り道

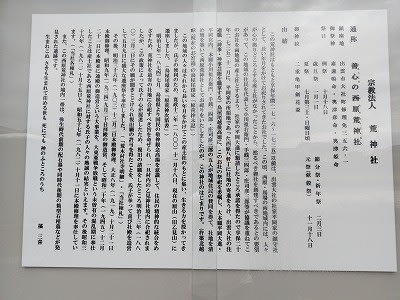

「ばたでん」の出雲大社前駅まで参道を下って、何かに誘われるように東に位置する堀川沿いに民家の間を縫って宿に戻ろうとすると何やら朽ち果てかけたお宮があり、設立趣意書のような立て看板が。

そこに掲げられていた内容にびっくりぽん

そばに寄ってみましょう

このお社の歴史がつづられていたのですが、内容をかいつまんで言うと

「この荒神社(こうじんしゃ)は享保年間(1716~1735)以前は出雲大社の社家平岡氏家の鎮守社であったが、地域内には人々の拠りどころとする寺社がなかったのでこれを地域の産土社とすべく掛け合った3名がいた。それが小川祖右衛門・手銭三四郎・庄司彦三郎であった。社家の平岡大進は快く承諾し、この地域の住民の為の西原荒神社としてお祀りしたのがこの神社のはじまりである」

さて、ここに現在の宮城県・山形県及び出身者に多く、沖縄県宮古島にわずかに生息する「庄司」姓がなぜ出てくるのであろうか。

我が家のルーツが宮城県からの北海道開拓農民という事は、亡き父が兄弟で先祖をたずねてその子孫と交流を持ったことで証明済みである。

ここからは爺の妄想であるので信用しないで聞いてほしい。

1735年といえば徳川吉宗の享保の改革の後期にあたり、1732年の享保の大飢饉も重なったり農民への過酷な税の取り立てで山陰・山陽でも徳山、岩国、萩などで大規模な一揆が起こり世の中が騒然とした時期でもあった。

そこで一揆農民を支援するため、あるいは、自国で食えなくなりやむを得ず東北から逃げ出したものたちがいた。としよう。

その中の一部には、才があり地域の農民のリーダーとなった者たちもいたかもしれない。としよう。

それが「庄司 彦三郎」ではないと誰がいえるであろうか。

いやいや、享保の改革は1716年に始まっており、20年たらずの間に一代で地域のリーダーとなりえるだろうか?

それでは16世紀に、月山富田城が出雲の中心であったころ、尼子・毛利とつながった山陰の乱世時代にやはり東北では食えなくなった農民の中のフットワークの良い人たちの末裔ではないと誰が言えるであろうか。

ちょっと待て。松本清張の「砂の器」で有名になった、秋田の「亀田」と島根の「亀嵩」。どちらもズーズー弁で言葉が似ているということはその前から交流があって、逃げてきたり、流れてきたりというような陳腐な理由でないのではあるまいか。

もしくは、もともと一つの言葉であった日本海側の人たちが、大陸からやってきた民族に二つに割られ、出雲と東北に分断されたのが東北人のルーツであるという説もあるらしい。(作家 高橋克彦氏の説)

おいおい、庄司は東北から流れていったんじゃないのかい。

そこで、庄司姓について改めて「苗字由来ネット」で調べてみると

「庄司性は、熊野國造がルーツであり、熊野本宮の初代禰宜職の末裔です。荘園領主の名を受けて管理する庄屋の職業名が苗字の由来ですが、もとは、和田、穂積性です。和田から楠木性へ、後に和田、楠木、庄司に性が分かれていきます。」

調べれば調べるほど儚い夢を見ているようで、地域貢献の鏡であった彦三郎さんがどこにでもいる世話焼きの爺になってしまった感なのであります。

でも、なかなかに楽しい妄想を見させていただき、この旅に花を添えたのでした。

ちょっと調子に乗って長かったな。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます