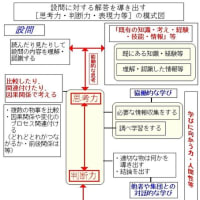

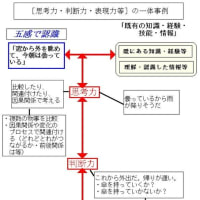

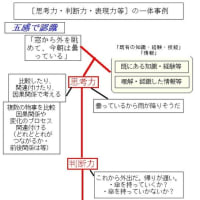

※「気付く」とは、観察や実験などを行い、子どもが直接「なるほど」と、うなずけ感じ取ったことである。そのためには、じっくり対象とかかわる場と時間確保(自由試行の場)が必要になる。

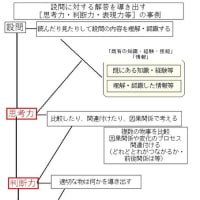

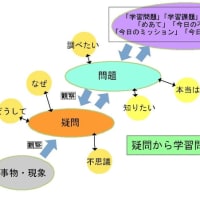

・糸に錘をつけたものを提示し、振り子と名称を知らせ、「糸につるした錘の動きをじっくり観察しよう」と働き掛ける(指示)。「観察して気付いたことや見付けたことはありませんか」と質問すると、「左右同じように動く」「錘は下に行くほど速くなる」「ブランコに似ている」「友達の振り子の錘の動く速さが違う」などの発言があり、これが「気付き」にあたる。 |

※「知る」とは、ただ単に言葉を教えられることではなく、観察や実験を行ったその結果からは必要な情報は得られず、何らかの教師の支援・援助・指導を必要として得たことを指している。

・振り子のきまりは、「糸の長さ、錘の重さ、錘の振れ幅」に関係するか。この学習問題を解決するために条件をそろえながら(条件制御)実験して、その結果より「振り子の糸の長さが長い程ゆっくり動く」と、どのグループから結果が導き出される。子ども達の言葉で考察の結果を表現させたいが、ここで不足の表現を補う際に「概念としての言葉・語彙」を知らせることになる。 例えば、「振り子の運動のきまりは、振幅があまり大きくない範囲では,振り子の長さによってきまり,おもりの重さや振れ幅には振り子の周期は関係しない。このことを振り子の等時性という」と、子どもは「知る」ことになる。 新しい概念として、「振り子の等時性」という言葉・言語を知ることになる。 |

※「理解する」とは、観察実験等を通じて「気付く」「知る」レベルではなく、深く身について他の事実や現象に適用や応用ができるまで高まった状態を指していること。それがまとまって定着すれば「知識」になる。

・振り子のきまりをもとにして、「ブランコが動く理由」を考察し説明でき、さらに遊園地で遊んだことがある「ジェットコースターが動く原理」を考察しあうことによって「振り子のきまり」の「理解に至る」のである。 |

「知識」は実験や観察という直接経験だけから全て構成されるものではないが、科学的な経験の重要な基礎は直接経験から得られるものである。しかし直接経験をいかに多く積み上げ蓄積しても、そこから自動的に正しい概念や知識が得られるわけではない。

そもそも「乾電池の並列つなぎ」などの名称や理科用語を知っていることと、「並列つなぎにおける電流と電圧などの関係」を理解していることとは全く別である。

言葉だけの知識を「理解した」と概して捉えている方が多いが、勘違いしないように指導に当たることが肝要である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます