琵琶湖に世界最大級の軍艦が、知らなんだ!

=郷土史に触れることが出来る強い味方=

お礼とお知らせ:

この日記を読んで茲愉有人さんが大船に関するコメントを寄せて下さいま

した。信長公記に記載の内容と解説です。合わせてこのブログの一番下に

ありますコメント欄もご覧いただれば幸いです。

茲愉有人さん、ありがとうございます (Kenny,8月20日)

”味方、それは安土町にある県立安土城考古博物館です”

そして更には日々研究されている学芸員の皆様、関係する方々です。

(この紹介の仕方でいいのかな??ですが) 兎も角我々に歴史のロマン

を与えて下さる関係機関、関係する皆様が郷土史に興味を持つ者に

とって本当に強い味方です。

先ず一つ目の驚きは:

当時では世界最大級の大船(軍艦)が琵琶湖に!

知らなんだー(これって滋賀弁?)、信長が安土城を築く前にどう見て

も戦闘用ではなくて威勢を誇る為にあの岡部又右衛門(安土城築城

の棟梁)に造らせてその軍艦を琵琶湖に浮かべていたと言うのです。

長さ54m 幅が13mと推定されています。 あの丸子船(100石積)

が長さ17mですからその大きさが伺い知れます。

信長の大船(想像画)

お断り:

掲載の写真は財団法人滋賀県文化財保護協会編集・発行の「戦国の琵琶湖」

からの転用です。転用にあたりこのブログでの使用については展示室の責任者

にご了解を戴いております。また記述内容は講座の受講、ロビートーク、当記念誌

および見学(もっともこの企画に参加して始めて知った史実です)の感想文として書

かせていただいております。従い詳細は博物館に足を運んでいただき、さらに

記念誌「戦国の琵琶湖」を見られると多くの写真と共に満載の興味深いお話に触

れることが出来ます。会期は9月26日までです。

記念誌:「戦国の琵琶湖」 戦国の琵琶湖展;県立安土考古博物館

(企画展会期:7月17日~9月26日)

この数年毎月何日か安土町(滋賀県)に通っています。そこは県立安土

城考古博物館です。今「戦国の琵琶湖(うみと読ませています)・近江の

城の物語」というすばらしい企画で展示、講座、展示室で学芸員さんと

のトーク(展示物の解説)が開催されています。 と言うか、一年を通じて

展示内容に変化を持たせていつでも何かのテーマで開催されています。

目からウロコ、ぞくぞくと: 大船、刀がネクタイ?、鎧はレンタル?

今回は目からウロコの(と言っても、そりゃーKennyさんよ、アンさんが

知らなんだだけで、ウロコでもなんでもない!と言われるのは覚悟の上

で)史実をちょっと私の記憶の為にメモって見たいと思います。 一緒に

ご覧いただければ幸いです。

1.大船(この記事のTOPの写真):

その大船、つまり軍艦は湖北や湖西の高島あたりに出陣して戦火を

交えたようだが、湖から陸に向かって大軍の部隊を攻撃するのに軍艦

が優れているはずがないと学芸員さんの話には説得力があります。

実際、安土城築城と同時に解体してしまったとか。信長を歴史ドラマで

知る限り、信長らしいやり方だと思います。

2.刀:

チャンバラ映画で切りあいをやっていますが、あれは映画での姿で

あろうと・・。実戦では弓矢、槍、鉾、そして鉄砲伝来以降は弓矢さえ

端に追いやられます。 合戦は殺し合いで誰しも怖くて相手の目の

前で短い刀で戦うのは勇気のいることであり、出来るだけ離れて戦い

たいのが人間。従って刀は補助的な武器だったと言われているそうです。

第一刃を叩き合ったら数分で刃(は)が欠けてしまい刃物にならないの

では? には一同爆笑です。そこで刀は武士が身に着け武士然とする

装備、つまりサラリーマンで言うネクタイのような位置付けであった、と

のお話も面白い表現だと思います。

刃は欠けてはいない! 鎧

3.鎧:中には和紙製も!

年中合戦はないので、駆り出される(雇われる)兵士(足軽)は平時は

農業に従事しています。全員が鎧を持っている訳ではなく、有事には

武将から貸与されます。それを御貸用具(おかしようぐ)と言いいます。

つまりレンタル(武将も不足分は借り集める?)と言うことです。

そして更に驚くのはその鎧が和紙製であったりするとか。相手に弱体

を見せられないので鎧姿を装う、従い弓矢や鉄砲玉を防ぐ役目は果

たせないとは、兵士も知ってか知らずか・・・・。

4.毛抜き: そんな物がその時代に!

毛抜き?Kennyは使ったことはないが確かに存在しますね。でもその

時代から毛抜きがあったとは! 戦いに赴き、首を獲られても醜くない

ようにと当時は男性でも化粧をしたそうな。更にこの時代冑で蒸れる

ことを防ぐ為に月代(さかやき)が一般的になり前頭部から頭頂部の

頭髪を取り除くのにこの毛抜きが大事な道具だったそうです。そうか、

それなら納得と言うものです。

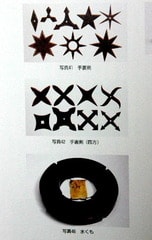

毛抜き 手裏剣など

5.忍者: 根回し役(表現はこれでいいいのかな?)だった

忍者は情報ネットワークの担い手(と入手の記念誌で表現)だったんで

すね。 これを知っただけでも嬉しくなります。 戦争、それは誰でもやり

たくはない。避けて通れるものならばと考えるのは当然です。そこで

情報を収集して戦況を有利にする。さらに相手武将に根回しをして和睦、

寝返りなどを図るのに忍者が活躍したのだそうです。 敵地に侵入して

情報を手に生還して主人に伝える、これが忍者の大事な役目だったの

です。

終わりに:

1.まだまだ話題は尽きませんが、ここに書いた事は郷土史初心者の正直な

感想です。しかしこの企画展は城がもたらすもっと造詣の深い内容の

あるものです。 興味がお有りの皆様は是非一度現地を訪ねてみてはい

かがでしょうか。 安土城跡に近い信長の館がある同じ敷地です。

安土城大手道 セミナーの様子

2.これだけの情報を関係する方々のご努力のお陰で私達が、そして私が

このブログにほんの数日で書かせていただけることに何か申し訳け

ないような気がします。しかし引退後の人生真っ只中、自身で調べ上げ

て知るには時間が足りません。甘んじてこのような企画に参加しこれを

参考に郷土史を学ばせていただきます。

今日もご覧くださいましてありがとうございました。

(この日記の掲載期間:8月19日ー8月26日)