そうだったのか ! お城のお話です

=小谷城は燃えなかった=

(この日記の掲載期間:2月26日ー3月1日)

砦の館がプレハブで?

中井 均先生の独特のお話です。戦国時代は戦場を転々とします。

勿論持久戦に備えて玄蕃尾城のような立派な砦もあったのですが、

大抵は緊急事態に対応すべく不要になった砦の建物をバラして次

の合戦場所に運んで組み立てると云う手段を取ったまさに今風に

云うプレハブの館です。

それは事態が何時、また突然起きることもあるわけでのんびりした

対応は敗戦に繋がります。それにしても風雲急を告げられて当時、

バラした建物や物資の輸送はどのように進められたのかふと現役

時代に戻って、納期、工期が気になります。

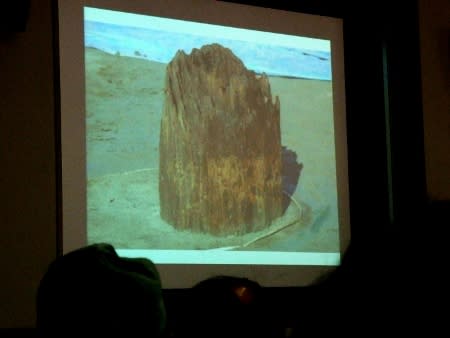

玄蕃尾城の堀切:堅固な砦だったそうです

小谷城は燃えなかった!

そうやったんか! でもNHKの大河ドラマではお市さんと3人の

娘達が城を出た後燃え盛る場面がありました。柴田勝家の北の

庄城や大坂城も多くのドラマで燃えるシーンを見てきました。では

NHKではなぜ?となりますがそこはドラマ、物語です。燃えないと

落城の衝撃的なシーンが演出出来ないと云うことなんでしょうね。

安土城跡から発掘された焼けただれた瓦

上の瓦の写真:滋賀県安土城郭調査研究所、同安土城考古博物館編 「安土城・1999」より

礎石の火災による柱跡:安土城天主跡

大火の熱でひび割れができた石垣:安土城跡

しかしこの小谷城は燃えなかったことで見解は一致しているようです。

それは小谷城からは焼土が検出されていないことが決めてだそうです。

確かに安土城の天主のあった所からは今も焼土が素人にも確認でき

ます(専門家にこれが焼土だと説明をいただけばですが)。また火災時

の高温で周辺の石垣にひび割れが見られます。

小谷城大広間から本丸跡

中井 均先生の講座、講演

昨年、一年を通して県の主催、各自治体の主催と先生のお話を拝

聴させて頂く機会が沢山ありました。縁があって私もすたこらとお

城歩きを初めて3年を過ぎますが、お城を歩いている方で先生の

お名前を知らない人はいないと思います。現在は滋賀県立大学で

教鞭を取っておられます。

小谷城本丸跡

お城を歩くことが一番

中井先生は戦国時代を知るにはお城を歩くことが一番だと常日頃

仰っておられます。実は私は同じことではありますがその反対方向

からのアプローチでしてある機会を得て城を歩くことになり郷土史、

特に戦国時代を知ることに興味を抱き今楽しんでおります。日頃は

先生が編集された「近江の山城」という書を片手に城跡歩きをして

います。 現地で専門の方に案内頂いているような感じで一人でも

気軽にお城を訪ねることが出来ます。

堂木山砦(賤ケ岳の合戦の砦・余呉町)を案内される中井先生

いつも目からウロコのお話が

今回の日記では冒頭に二つの面白いお話を紹介しました。今城歩き

をして本当によかったと思います。こんな面白いお話が専門の先生

から手軽にお聞きできるのです。ちなみに滋賀県には1300ケ所の

城館跡が1981年から10年の調査であきらかになったそうです。

甲賀だけでも200箇所以上の城があります。滋賀県は日本でニ、三

番目に多く最も多い県は岩手県だそうです。

小谷城黒金門跡

お断り:*中井先生からは今までに拝聴したお話の感想をこの日記

(ブログ)で記載することの了解を頂いております。今になり

ましたが今日ここに取り上げさせて頂きました。

*これはKenny(野洲市在住)の私的なブログです。

今日もご覧くださいましてありがうございました

**********************

郷土史関連の講座情報

大溝城と城下町をゆく

日 時:3月10日(土)13:30-16:00

集 合:JR近江高島駅東口 13時より受付

申し込みが必要です

主 催:滋賀県教育委員会文化財保護課

電 話:077-528-4644

E-mail ma07@pref.shiga.lg.jp

高島市教育委員会事務局文化財課

お申込みは滋賀県の方へ(e-mailが好都合との事です)

滋賀の陣と城郭

日 時:3月17日(土) 10:30ー16:30

主 催:滋賀県教育委員会文化財保護課

近江八幡市安土町下豊浦6678

電話:0748-46-6144

FAX:0748-46-6145

E-mail ma16@pref.shiga.lg.jp

集 合:大津市民文化会館

見 学:宇佐山城跡

**ご参加の場合は事前に必ず主催者にご確認ください